Séance en hémicycle du 18 novembre 2009 à 15h00

Sommaire

La séance

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

La parole est à Mme Marie-George Buffet, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, près de 5 000 salariés de 1 800 entreprises sont aujourd'hui en grève.

Ces hommes et ces femmes sont, pour beaucoup, salariés depuis cinq, voire dix ans, de grandes entreprises telles qu'Adecco, Sodexho, KFC, etc. Cela fait des semaines qu'ils luttent – qu'ils luttent tout simplement pour être reconnus.

Par leur travail, ils contribuent au développement de notre pays. Ils sont solidaires et cotisent pour les retraites et la sécurité sociale ; ils payent leurs impôts. Ils participent à notre vie démocratique par leurs engagements associatifs ou syndicaux.

Mais il y a un problème : ces salariés sont placés hors la loi, car ils ne détiennent pas de titre de séjour. Notre pays ne les reconnaît pas pour ce qu'ils sont, des hommes et des femmes, artisans de notre nation, acteurs de notre République.

Monsieur le ministre, un nouveau projet de circulaire de régularisation circule. Il comporte certaines avancées, mais ne saurait être considéré en l'état comme satisfaisant. Pour que ces hommes et ces femmes puissent travailler et vivre dans la dignité, allez-vous, comme le demandent aujourd'hui les syndicats, permettre que votre ministère prenne le relais des négociations ?

Il est urgent de sortir du traitement au cas par cas. Ni les ressortissants de pays avec lesquels des accords bilatéraux prétendument plus avantageux existent, ni les salariés dont le travail est dissimulé, notamment les femmes, ne doivent être écartés de la circulaire. Il est en outre inacceptable d'opposer à ces salariés la situation de l'emploi dans un secteur où ils travaillent déjà.

Monsieur le ministre, ces salariés travaillent. Ils doivent pouvoir vivre ici dans la dignité. Reconnaître leurs droits est une question de justice. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

La parole est à M. Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Dans les faits, ce que vous nous demandez, c'est la régularisation de tous les étrangers en situation irrégulière.

De tous ceux qui travaillent, j'entends bien.

Mais, madame la députée, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'abord, au regard de nos engagements européens. Sous la présidence française, mon prédécesseur Brice Hortefeux a négocié un pacte européen qui lie tous les États membres en interdisant les régularisations massives. Ce n'est pas non plus possible au regard de la loi de 2007, dont l'article 40 a cependant permis un certain nombre de régularisations « sur critères ».

Ces critères doivent être précisés par une circulaire : j'ai récemment soumis aux syndicats un projet de texte. Vous avez bien voulu souligner que cette circulaire comporte un certain nombre d'avancées, d'ailleurs reconnues par les syndicats, même s'ils les estiment insuffisantes.

Nous pensons, je dois vous le dire très sincèrement, que la maîtrise des flux migratoires et l'intégration des étrangers en situation régulière sont les deux facettes d'une même médaille. Il existe entre les deux un lien mécanique.

Permettez-moi de vous dire, en outre, que le taux de chômage des étrangers en situation régulière est aussi de 25 % : il est donc trois fois plus élevé que celui du reste de la communauté nationale. En période de crise et de chômage – même si les choses vont un peu mieux –, permettez-nous de nous soucier de l'emploi des Français et de l'emploi des étrangers en situation régulière.

N'ayez pas de réflexes pavloviens : écoutez-moi jusqu'au bout.

Permettez-nous de nous soucier de l'emploi des Français et de l'emploi des étrangers en situation régulière avant d'ouvrir nos frontières, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe NC.)

Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi, avec la crise, le chômage en Alsace a connu le plus fort taux de progression de France.

Cependant, une des chances et des richesses économiques de la région, ce sont les 70 000 personnes qui se rendent chaque jour dans les pays voisins, la Suisse et l'Allemagne, pour y travailler.

Toutefois, ces pays n'échappent pas à la crise et, de la même façon, les travailleurs frontaliers subissent des licenciements économiques. Or les personnes licenciées dans le cadre d'une rupture de contrat de travail, y compris dans le cas d'une rupture conventionnelle, ne bénéficient pas des mêmes droits que les salariés travaillant sur le territoire national, alors même que la cotisation chômage dont ils s'acquittent en Suisse est reversée, par accord, à la France.

Ainsi, Pôle Emploi ne verse pas l'équivalent des prestations, contrevenant en cela aux accords européens, qui stipulent que « tout travailleur frontalier qui est au chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État de sa résidence. »

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, la loi française s'applique à tous ses ressortissants, y compris ses frontaliers. Ces derniers doivent donc bénéficier des mêmes avantages que les salariés travaillant sur le territoire national et ce, je le rappelle, en vertu du strict principe constitutionnel d'égalité de traitement entre les citoyens.

Les frontaliers ne souhaitent que l'application de la loi. Quelles mesures entendez-vous prendre afin que ce principe devienne rapidement une réalité ?

Monsieur le député, vous soulevez le problème des travailleurs résidant en France et travaillant à l'étranger, notamment ceux issus de la région Alsace, mais aussi des Ardennes ou de Lorraine.

Au niveau national, je veux rappeler que nous estimons à environ 272 000 le nombre de travailleurs résidant en France et travaillant à l'étranger, et qui peuvent être confrontés au type de situation que vous avez dépeinte.

S'agissant de leur indemnisation chômage, les travailleurs frontaliers en chômage complet bénéficient, vous l'avez rappelé, des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge, donc par Pôle Emploi.

Le salaire pris en compte correspond bien au dernier salaire. En pratique, cela signifie qu'un salarié qui a perdu un emploi dans un pays européen doit se procurer auprès de l'institution compétente de l'État dans lequel le travail a été accompli le fameux formulaire édité par l'Union européenne et la Suisse. Ensuite, il s'inscrit comme demandeur d'emploi.

Vous faites part des difficultés dans la mise en oeuvre de ce principe au niveau du versement de l'indemnisation chômage par Pôle Emploi. Elles sont réelles, c'est vrai. M. Laurent Wauquiez va saisir Pôle Emploi et les consulats concernés à l'étranger afin de régler cette situation : monsieur le député, vous avez raison, il n'est pas acceptable que ceux qui sont déjà victimes de la perte de leur emploi soient en même temps victimes de complexités administratives hors de propos. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe NC.)

La parole est à M. Laurent Fabius, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, je voudrais, si vous le voulez bien, revenir sur le sujet ô combien compliqué de la taxe professionnelle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Vous avez décidé de supprimer la taxe professionnelle au 1er janvier de l'année prochaine, ce qui signifie que les entreprises auront, selon les chiffres officiels, à peu près 22 milliards d'euros en moins à payer. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Mais comment seront compensés ces 22 milliards ? Toute la question est là.

Vous proposez qu'une partie de ces milliards soit compensée par les entreprises elles-mêmes. Mais il reste, pour l'année prochaine, près de 12 milliards à trouver, et, pour les autres années, près de 6 milliards. Du coup, la question se pose, et c'est le mystère de la taxe professionnelle : qui va payer tous ces milliards ? (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La réponse est simple, mes chers collègues. Vous nous dites que ce seront des dotations budgétaires, mais les dotations budgétaires, il faut qu'elles soient financées, c'est l'impôt sur les ménages. Vous nous dites que ce sera le déficit budgétaire, mais le déficit budgétaire, il faut le rembourser, c'est l'impôt sur les ménages. (Exclamations sur les mêmes bancs.) Vous nous dites que ce sera l'imposition des collectivités locales, mais les collectivités locales, c'est l'impôt sur les ménages. (Mêmes mouvements.)

Monsieur Fabius, une petite seconde.

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir écouter la question. Le chronomètre est arrêté, je le ferai repartir quand vous serez calmés. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Monsieur Fabius, je vous en prie, poursuivez.

Ce que je voulais dire, en une minute trente, c'est que l'usine à gaz de la taxe professionnelle, cela consiste simplement à taxer moins les entreprises et à créer un nouvel impôt sur les ménages. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, nous n'acceptons pas vos propositions. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR. – Huées sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. François Fillon, Premier ministre. (Mmes et MM. les députés des groupes UMP et NC se lèvent et applaudissent vivement.)

Monsieur Laurent Fabius, la vérité, c'est qu'hier vous avez tenté d'instrumentaliser l'Association des maires de France et que vous avez échoué. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.) Pourquoi ? Parce que vous avez menti. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Vous avez menti aux maires en leur faisant croire que la taxe professionnelle ne serait pas compensée ou qu'elle le serait par des dotations budgétaires.

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C'est vrai !

J'ai démontré hier que la taxe professionnelle serait remplacée intégralement par des transferts de fiscalité…

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C'est faux !

…et par la création de deux nouvelles taxes sur les entreprises, une taxe basée sur le foncier des entreprises et une taxe sur la valeur ajoutée, qui nous permettra d'ailleurs de mettre en application une péréquation dont vous parlez depuis très longtemps mais que vous n'avez jamais réussi à mettre en oeuvre. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Vous avez menti en faisant croire aux maires qu'il n'y aurait plus de lien entre les entreprises et les territoires, alors même que, grâce à l'Assemblée nationale et aux travaux du Sénat aujourd'hui, le lien entre les entreprises et la fiscalité des territoires a été préservé et sera même, s'agissant du bloc communal, plus important qu'il ne l'est actuellement. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Vous avez menti…

…en faisant croire aux Français que la suppression de la taxe professionnelle se ferait au détriment des ménages. (« C'est vrai ! » sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)

J'ai démontré hier qu'il n'en était rien, sauf dans les collectivités qui n'arrivent pas à contenir leurs dépenses (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC) et je n'ai pas noté qu'il fallait que nous supprimions la taxe professionnelle pour que, dans beaucoup de collectivités que vous gérez, les impôts augmentent d'une manière tout à fait inconsidérée dans les périodes que nous rencontrons. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Enfin, vous avez menti aux maires en leur faisant croire que, demain, du fait de la loi sur l'organisation du territoire, les régions et les départements ne pourraient plus financer leurs projets.

Ce n'est pas parce que nous allons clarifier les compétences, que nous allons rendre plus lisibles les financements de ces collectivités, que les communes ne seront plus aidées.

Mais on ne peut pas, monsieur Fabius, brandir en permanence le principe de l'autonomie des collectivités locales et en même temps accepter que les maires soient, comme aujourd'hui, souvent contraints de passer sous les fourches caudines de contrats contraires à la liberté des collectivités locales. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC. – Protestations sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur Fabius, Pierre Mendès France disait : « Il faut affronter la réalité, il faut dire la vérité et il faut agir en sincérité. » J'aimerais que le parti socialiste s'inspire des propositions de Pierre Mendès France. (Mmes et MM. les députés des groupes UMP et NC se lèvent et applaudissent longuement.)

Taxe professionnelle

La parole est à M. Michel Piron, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Godillots !

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Hier, devant l'assemblée des maires de France, le Premier ministre a exposé les éléments d'une vraie réforme, posant de vraies questions, qui appellent de vraies réponses.

Il a rappelé l'urgence économique de la réforme de la taxe professionnelle, attendue depuis si longtemps.

Il a réaffirmé l'importance du lien fiscal entre entreprises et territoires d'accueil, qui devrait reposer sur le foncier et la valeur ajoutée.

Il a annoncé qu'un rendez-vous avec les collectivités aurait lieu en 2010, au vu de simulations complémentaires pouvant justifier des ajustements.

Il a chiffré à 17,1 milliards les ressources fiscales appelées à se substituer aux 17,3 milliards actuellement perçus par nos collectivités, soit un taux de remplacement de 98,80 %, que l'État complétera par 1,2 milliard de dotations pour les 1,2 % manquants.

Parce qu'un certain nombre de précisions sont encore attendues aujourd'hui, le Gouvernement pourrait-il nous assurer :

Que, dans le cadre du débat ouvert, la valeur ajoutée dégagée sur chaque commune et communauté servira bien de base à l'impôt économique qui reviendra à chacun de ces territoires d'implantation ?

Que cet impôt évoluera bien en fonction de la dynamique des entreprises, assurant le lien entre ressources locales et croissance nationale ?

Qu'une meilleure péréquation sera permise par l'établissement d'un taux moyen national et qu'une garantie de ressources individuée sera assurée au-delà de 2011 par un fonds national instauré à cet effet ? (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Des impôts ! Des impôts !

Je vous en prie.

La parole est à M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie.

Monsieur Piron, le Premier ministre a parfaitement répondu tant devant l'assemblée des maires de France hier que devant la représentation nationale il y a quelques instants.

Je veux simplement vous confirmer qu'après que votre assemblée a largement amélioré le dispositif du Gouvernement en proposant que l'impôt payé par les entreprises soit pour partie directement affecté aux collectivités sur le territoire desquelles elles sont établies, le Sénat réfléchit actuellement à des modalités de répartition encore plus justes.

Enfin, comme le Premier ministre vient de le rappeler et comme il l'a dit hier aux maires de France, communes et intercommunalités ont la garantie qu'à bases et taux constants, leurs ressources seront maintenues en 2010 et 2011 (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) et que, bien évidemment, un fonds de garantie individuelle de ressources viendra corriger les éventuelles variations induites par la réforme pour les années à venir.

Monsieur Piron, le fait que le lien entre collectivités et entreprises, entre territoires et entreprises, soit préservé est fondé sur cette valeur à laquelle les maires de France sont si attachés, et nous savons de quoi nous parlons.

En même temps, en tant que ministre de l'industrie, je veux vous dire combien je suis fier…

… qu'à partir du 1er janvier prochain nous puissions dire aux Français, aux maires et à tous les ouvriers de France que la seule suppression de la taxe professionnelle sur les investissements productifs nous permet de nous engager sur des milliers d'emplois pour notre pays.

C'est un engagement à lutter contre les délocalisations qui ont tué l'emploi dans notre pays ces dernières années. C'est notre capacité à donner des marges de manoeuvre à nos entreprises pour qu'elles investissent dans l'innovation et les enjeux stratégiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Élisabeth Guigou, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, hier, au congrès des maires de France, vous avez entendu la révolte des élus, notamment de ceux de votre majorité (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) et du président de l'association des maires de France – qui n'est pourtant pas socialiste (« Lamentable ! » sur les bancs du groupe UMP) –face à vos projets de réforme de la fiscalité locale et de réforme territoriale.

Vous avez tenté de la désamorcer en annonçant quelques concessions marginales et en renouvelant des promesses auxquelles personne ne croit. Les communes rurales ne verront pas leur situation améliorée par de nouvelles assises territoriales. Le fonds destiné à atténuer l'impact de la taxe carbone n'est pas financé. La taxe professionnelle ne sera pas intégralement remplacée par un impôt local décidé de façon autonome non par l'État mais par les collectivités. Les inégalités entre les territoires vont encore s'aggraver.

Nous ne voulons pas de votre projet qui, en diminuant l'impôt sur les entreprises, fera payer la facture par les ménages. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) Nous voulons une réforme, mais une bonne réforme, qui maintienne les ressources indispensables aux collectivités locales pour financer les services publics, les aides aux personnes âgées et handicapées, le logement, les transports publics, les investissements qui créent des emplois, les activités sportives et culturelles, et enfin les associations. Nous voulons une vraie réforme qui corrige l'injustice des impôts locaux et réduise les écarts entre les territoires riches et pauvres, une réforme qui représente un progrès et non une régression démocratique.

Monsieur le Premier ministre, les élus ne sont ni des gaspilleurs ni des profiteurs. Ils vous demandent non pour eux-mêmes mais pour nos concitoyens de renoncer à imposer votre projet, et de tout remettre à plat pour ouvrir une vraie concertation et entreprendre une réforme cohérente, efficace et juste. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire.

Madame la députée, je vous remercie de votre question. Nous étions ensemble hier au congrès des maires, et je n'ai pas porté sur eux le même regard que vous. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Je les ai vus écouter avec intérêt l'exposé du Premier ministre et comprendre enfin la réforme qui leur était proposée. La réforme des finances locales représente en effet une chance pour les collectivités rurales…

…puisqu'elle instaure enfin et pour la première fois une véritable péréquation entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres, grâce au fonds national de garantie.

Pour avoir écouté et vu les maires, je sais qu'aujourd'hui ils ont envie de mieux comprendre et de mieux connaître la réforme, parce qu'on les a trop souvent égarés et qu'ils sont heureux d'avoir entendu un exposé clair et serein à son sujet.

Oui, les communes rurales seront gagnantes dans ce système, puisqu'elles disposeront d'une imposition dont le montant sera garanti pour 2010 et 2011.

En outre, l'écrêtement des communes les plus riches pour aider les plus pauvres représente un progrès. Comprenant que cette réforme rendrait la décentralisation plus claire, plus simple et plus efficace, l'auditoire a changé : tandis qu'il écoutait attentivement le discours du Premier ministre, il a soudain repris espoir. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Jean-Michel Ferrand, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, le Président de la République a présenté le pacte national pour l'emploi des personnes handicapées, qui vise à atteindre un taux d'emploi de 6 % de personnes handicapées tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Ce pacte repose sur des engagements réciproques de l'État et des employeurs. Le premier s'engage à mieux accompagner les personnes handicapées dans leur parcours d'accès à l'emploi et à faciliter leur recrutement, tandis que les seconds s'engagent sur des plans pluriannuels ambitieux d'embauche et de maintien dans l'emploi de ces personnes.

Les engagements pris par l'État ont été tenus, puisque désormais un bilan professionnel est systématiquement effectué pour les demandeurs de l'allocation adulte handicapé, que des efforts de formation accrus ont été réalisés et que la limite d'âge pour l'accès à l'apprentissage a été supprimée, tout comme la condition d'un an d'inactivité pour obtenir l'allocation adulte handicapé.

Un député du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Tout va bien !

Au moins, tout va mieux qu'à l'époque où vous étiez aux affaires ! (« Très juste ! » sur les bancs du groupe UMP.)

Quant aux employeurs, quels progrès ont-ils réalisés en matière d'emploi des personnes handicapées, non seulement dans le secteur privé mais aussi dans la fonction publique, qui se doit d'être exemplaire dans ce domaine ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.

Reconnaissons-le, monsieur le député, le taux de chômage des personnes handicapées est encore beaucoup trop élevé, puisqu'il s'élève à 19,3 %. Cependant, 40 % des entreprises ont passé le seuil de 6 %. Quant à la fonction publique, elle a fait un effort considérable en atteignant le taux de 4,4 %. Cela dit, nous devons intensifier nos efforts. C'est pourquoi M. Darcos et moi-même avons présenté au Conseil des ministres la création du comité interministériel du handicap. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il nous donnera plus de force pour agir et mieux coordonner nos politiques, qui doivent être interministérielles et transversales.

Pour répondre à cette attente, nous devons relever deux défis.

Le premier est celui de la formation des personnes handicapées, dont 83 % ont un niveau inférieur ou équivalent au BEP. Il faut par conséquent aider, par l'intermédiaire des familles, les jeunes en situation de handicap à mieux se former et à ne pas s'autocensurer. Avec M. Chatel et Mme Pécresse, nous allons travailler au service des jeunes et de leurs familles, d'abord à l'école, puis pour mieux les orienter notamment vers l'université.

Le second défi à relever vise à maintenir dans l'emploi les personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la vie. Les moyens alloués à l'AGEFIPH nous permettront de relever le défi essentiel que représente le seuil de 6 %. Mais il faut aller plus loin. Certaines grandes entreprises ont montré l'exemple : chez Michelin, par exemple, le taux de personnes handicapées atteint 7 %. Nous avons réuni les entreprises du CAC 40, qui sont de véritables vitrines. Elles nous permettront de mettre en oeuvre des politiques efficaces. En outre, parce qu'elles sont les fleurons de notre économie, elles seront des locomotives pour les personnes handicapées qui doivent trouver un emploi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Huguette Bello, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer.

Bien qu'elles ne suscitent pas toutes les mêmes déferlements médiatiques, les marées noires provoquent toujours des catastrophes écologiques. La dernière en date a eu lieu, en août dernier, dans une zone jusqu'ici préservée, au sud de l'océan Indien, à proximité des côtes malgaches. Reliant le Togo à l'Inde, un vraquier battant pavillon turc a fait naufrage à la pointe sud de Madagascar. Dans ses soutes, il transportait du phosphate brut, du fuel lourd, des hydrocarbures.

Les tristes conséquences de cet échouement se sont vite fait sentir : des dizaines de kilomètres de plages souillées ; la faune et la flore menacées, et notamment une surmortalité des baleines ; l'interdiction de la pêche, qui est la principale source de revenu de la population. En un mot, l'impact écologique et environnemental, désormais établi, est accablant aussi bien pour les populations que pour ce lieu qui passait pour un sanctuaire marin.

Pour compléter le tableau, il faut préciser qu'il s'agissait d'un navire qui figurait depuis 2002 sur la liste des navires poubelles interdits dans les ports de l'Union européenne. Le Gulser Ana, c'est le nom de ce vraquier, fait partie des soixante-six navires répertoriés « à risques très élevés ».

À la veille du sommet de Copenhague, la France, puissance maritime grâce à ses outre-mers, ne pourrait-elle pas prendre une nouvelle initiative pour que les océans du Nord et du Sud, déjà menacés par le dérèglement climatique, n'aient plus à souffrir de blessures nullement inévitables ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et certains bancs du groupe SRC.)

Madame Bello, effectivement, le 31 août dernier, le vraquier Gulser Ana s'échouait sur un haut-fond au sud de Madagascar. C'est un des navires poubelles interdits de navigation dans les eaux européennes. Nous avons proposé d'envoyer le Beautemps-Beaupré cartographier cette zone au sud de Madagascar, qui est mal connue – c'est une raison, mais non la seule, de cet échouement. Nous avons réitéré la proposition et j'espère que nous allons pouvoir accomplir ce travail.

Sur un plan plus général, la France est la deuxième puissance maritime du monde. Sous la présidence française de l'Union européenne, Dominique Bussereau s'est battu pour faire adopter le paquet « Erika-III », qui traite notamment de la sécurité des pavillons et de la responsabilité des armateurs.

Mais il faut aller plus loin. Nous défendons l'idée, en Méditerranée, d'interdire les Bouches de Bonifacio aux transports maritimes, pas seulement italiens et français.

Nous saisissons l'Organisation maritime internationale et, par ailleurs, nous sommes convaincus que les mers et les océans ne peuvent rester, au-delà des 12 à 15 milles, une zone de non-droit international. Il faudra donc réformer l'OMI, et probablement créer une ONU de la mer. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Notre assemblée examine actuellement le projet de loi de Mme la garde des sceaux sur le suivi des criminels à la sortie de prison.

C'est une première réponse très positive à ce problème, mais encore insuffisante. On oublie en effet l'essentiel. Les délinquants sont de plus en plus violents, l'impunité règne dans nos quartiers, la récidive progresse parce que, tout simplement, dans notre pays, les peines de prison ne sont pas intégralement appliquées.

Comment accepter qu'on libère les criminels ou les délinquants les plus violents bien avant la fin de leur peine ? Les Français doivent savoir que, depuis 2004, chaque condamné obtient une remise de peine automatique d'un trimestre pour la première année d'incarcération et de deux mois pour les années suivantes. S'y ajoutent des remises de peine sous condition, pouvant aller jusqu'à trois mois par année de prison, puis des libérations conditionnelles décidées par le juge d'application des peines.

Ainsi, un criminel condamné à onze ans de prison peut sortir au bout de la septième année. C'était le cas de celui qui, il y a peu, a assassiné une femme à Milly-la-Forêt.

Il n'y a pas de pays démocratique aussi laxiste que le nôtre.

C'est pourquoi j'ai proposé, par voie d'amendement au projet en discussion, de supprimer la réduction de peine automatique instaurée en 2004. Je sais que beaucoup de députés de la majorité y sont favorables. Aussi je m'étonne que le Gouvernement, qui communique tant sur la sécurité, refuse cette suppression. Pourquoi un tel décalage entre vos belles intentions et vos actes ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Monsieur Dupont-Aignan, contre la récidive, la première chose à faire est d'appliquer les sanctions. L'une de mes priorités est qu'il n'y ait plus 32 000 peines prononcées et non exécutées.

Quand les sanctions sont exécutées, se pose effectivement le problème de la réduction automatique des peines.

Nous partageons, sur tous les bancs je crois, l'objectif de mieux prendre en compte la personnalité des personnes détenues. Pour autant, les réductions de peine, automatiques sur le papier, ne sont pas systématiquement accordées. Ensuite, pour les récidivistes, les réductions sont de toute façon diminuées de moitié. Enfin, la réduction de peine permet aussi de tenir compte de la volonté de la personne incarcérée de se soigner, ce qui nécessite son accord, et de se réinsérer. Lorsque le détenu refuse le soin ou ne fait pas ce qu'il faut pour se réinsérer, il ne bénéficie pas de cette réduction. Il y a là une incitation importante.

Enfin, pour revenir au texte qui est examiné aujourd'hui même, la libération conditionnelle n'est pas automatique mais décidée par le juge au vu du dossier et du comportement du détenu. Si ce dernier ne suit pas les injonctions de soins, la libération conditionnelle peut être supprimée. C'est un gage d'efficacité. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Yves Albarello, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale, dans quelques jours, le projet de loi relatif au Grand Paris vient en discussion devant notre assemblée. Ce projet, comme son nom l'indique, concerne au premier chef la région capitale, c'est-à-dire la région d'Île-de-France dont la ville de Paris est le coeur, sinon le moteur et, pour le monde entier, l'emblématique capitale de notre beau pays.

Votre texte propose, à partir d'un super-métro automatique structurant, dont l'épine dorsale sera la traversée de Paris par la ligne 14 prolongée, la réalisation d'un projet global de développement à plusieurs pôles économiques, moteurs de croissance. Ces pôles, qui permettront de stimuler l'innovation, seront donc reliés par un réseau de transport qui assurera la cohérence de l'ensemble de cette opération de développement et d'aménagement. Une application concrète immédiate est prévue sur le plateau de Saclay.

Dans ces conditions, pouvez-vous préciser quelles retombées, notamment économiques, le Gouvernement attend de cette opération d'intérêt national, tant au bénéfice de la province que des territoires franciliens éloignés du tracé de ce super-métro ?

La parole est à M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.

Monsieur Albarello, vous m'interrogez sur les retombées, notamment économiques, du Grand Paris pour les territoires national et francilien.

Je vous remercie de souligner avec force, en tant que rapporteur du projet de loi (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC), qu'il relève d'un intérêt stratégique international, national et local. En effet, grâce à ses trois aéroports internationaux et au port du Havre, le Grand Paris est la principale porte d'entrée mondiale de la France.

Dans un monde largement globalisé où les accélérations sont souvent fulgurantes – je rappelle qu'en 1990 le PIB de l'Île-de-France était équivalent à celui de la Chine alors qu'en 2008 il n'en représente plus que 20 % –, il importe de libérer le plus rapidement possible les potentiels de la région capitale.

Le nouveau système de métro automatique, en reliant plus vite et plus confortablement les centres urbains et les pôles stratégiques de la création, de l'innovation et de la recherche, sera un facteur de productivité et de compétitivité.

Par ailleurs, le Grand Paris sera interconnecté et conçu en synergie avec les métropoles régionales. Notre pays a la grande chance d'avoir sur son territoire une ville-monde : grâce à l'articulation en réseau avec les grandes métropoles, en particulier avec Lyon-Grenoble, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Strasbourg, c'est mécaniquement tout le territoire français qui bénéficiera du gain de croissance d'une région représentant déjà 30 % du PIB national.

Je terminerai en évoquant la deuxième couronne du Grand Paris. Comme vous le savez, le projet de loi prévoit que les gares du réseau automatique de métro seront conçues pour être connectées aux transports de desserte de la grande couronne… (« Deux minutes ! Stop ! » sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Bruno Le Roux, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, adossé à votre réforme des collectivités territoriales ; réforme au sujet de laquelle je veux d'ailleurs vous dire que vous mentez aux Français (Vives protestations sur les bancs des groupes UMP et NC – Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)…

Les Français doivent savoir que les communiqués de victoire du MEDEF pèsent pour 6 milliards d'euros supplémentaires sur les factures des ménages de notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Adossé à la réforme des collectivités territoriales, disais-je, vous voulez malheureusement une nouvelle fois – mais il s'agit chez vous d'une habitude – tripatouiller les modes de scrutin. (Protestations sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Que voulez-vous faire ? Un scrutin majoritaire uninominal à un seul tour. Cela nécessite quelques explications car les Français aiment que les modes de scrutin soient clairs. Or, en l'espèce, il s'agit d'un scrutin étrange et injuste : pour la première fois dans notre histoire, celui qui sera élu n'aura pas la majorité des voix, il ne disposera donc pas de cette majorité qui lui permet aujourd'hui d'asseoir sa légitimité.

Pire encore, avec ce mode de scrutin, la plupart des futurs conseillers territoriaux seront élus alors même qu'une majorité d'électeurs ne leur aura pas accordé sa confiance.

Ajoutez à cela une fausse proportionnelle, complexe car dépendant seulement d'une partie des voix des électeurs, et vous obtenez un mode de scrutin incompréhensible et antidémocratique, entraînant un recul majeur de la parité, et jugé anticonstitutionnel, notamment par le Conseil d'État.

Ce mode de scrutin est en effet jugé comme portant atteinte à l'égalité comme à la sincérité du suffrage, rien de moins ! Il avait même été condamné à une autre époque, par Nicolas Sarkozy, pour qui il était « brutal, sauvage et peu démocratique ». Pourtant, monsieur le Premier ministre, vous ne renoncez pas !

Aujourd'hui, deux modes de scrutin sont bien compris par les Français : celui qui leur permet d'élire leur maire et celui qui leur permet d'élire le Président de la République. Allez-vous persévérer à vouloir instaurer un mode de scrutin tripatouillage ou respecterez-vous la démocratie, en vous inspirant de ces scrutins ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. (« Magouilleur ! Charcuteur ! » sur les bancs du groupe SRC, dont de nombreux députés miment un découpage aux ciseaux.)

Mes chers collègues, je vous prie d'écouter la réponse du secrétaire d'État. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur Bruno Le Roux, le mode de scrutin que nous avons retenu est un scrutin mixte qui se déroulera dans le cadre traditionnel du canton. Il s'agira d'un scrutin majoritaire pour 80 % des sièges, et d'un scrutin proportionnel pour les 20 % restants. (Bruit sur les bancs du groupe SRC.) « La répartition de cette dernière partie des sièges se fera au plus fort reste, elle bénéficiera ipso facto aux plus petites formations politiques, qui n'étaient pas représentées jusqu'à maintenant. (Brouhaha )

Des modalités similaires ont déjà été mises en oeuvre, notamment par la gauche, dans de nombreux pays. Ce fut le cas en Italie, à l'époque du gouvernement socialiste de M. Ciampi, puis alternativement par des gouvernements de gauche et de droite. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Ces modalités ne peuvent évidemment s'appliquer qu'avec un scrutin à un tour : nous ne sommes pas dans le schéma allemand.

Pour notre part, nous avons voulu rester dans le cadre du département en conservant des cantons à taille humaine. Il y aura ainsi un minimum de quinze cantons par département, et donc quinze élus au moins pour les plus petits départements.

Certes, dans notre pays, les élections utilisant un mode de scrutin majoritaire ont toujours été à deux tours. Mais ne pas respecter cette règle n'est pas injuste. Il ne s'agit pas d'une règle constitutionnelle, et il n'est pas interdit de la changer. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas privés de le faire durant des années, à l'époque où M. Mauroy ou M. Fabius était Premier ministre.

En outre, il faut relativiser les conséquences d'un tel changement. J'ai examiné les résultats des dernières élections cantonales de mars 2008 : plus de 90 % des candidats élus étaient soit des élus du premier tour, soit des élus qui se situaient en tête au premier tour. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Olivier Dassault, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, l'agriculture est l'un des piliers historiques, actuels et futurs du développement de nos territoires. La ruralité occupe une place majeure au plan économique et social.

Or notre tissu agricole, socle du monde rural, traverse une crise profonde. La baisse généralisée des prix des matières premières touche de plein fouet une profession qui a pourtant consenti, depuis des décennies, d'énormes efforts d'adaptation aux contraintes technologiques, écologiques et européennes.

Vous avez su, monsieur le ministre, répondre à l'urgence de la situation, en débloquant notamment une aide de 1,6 milliard d'euros, versée aux agriculteurs dans le cadre d'un vaste plan de soutien et de prêts bancaires à taux réduit. Toutefois, les distorsions qui existent entre notre législation fiscale, sociale et environnementale et celle de nos concurrents sont une menace pour l'avenir de nos paysans.

Prenons un exemple. Comment, après un périple de 17 000 kilomètres, un porc né au Canada, élevé en Australie, abattu en Belgique et vendu dans un hypermarché français peut-il être moins cher qu'un cochon français, l'un des délicieux emblèmes de notre gastronomie et de nos terroirs ?

Voilà qui démontre bien la nécessité d'harmoniser nos réglementations ou, du moins, de protéger nos producteurs et l'ensemble des filières d'éleveurs !

L'agriculture a besoin d'être rassurée et éclairée. Si les biocarburants, les bioplastiques, les agro-ressources ouvrent de nouvelles perspectives à cette activité millénaire, encore faut-il qu'elle soit soutenue et encouragée. Monsieur le ministre, quels sont vos priorités et vos objectifs pour les prochaines discussions avec nos partenaires européens ? Comptez-vous notamment plaider en faveur du rétablissement du principe de préférence communautaire et des prix plancher, indispensables filets de sécurité pour les producteurs ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le député, la priorité absolue pour tous les exploitants agricoles, c'est le déblocage immédiat des fonds prévus dans le cadre du plan de 1,650 milliard d'euros décidé par le Président de la République et le Premier ministre.

Après avoir reçu, aujourd'hui, les représentants de la filière viticole, je me rendrai, demain matin, dans le Nord, pour rencontrer ceux de la filière du porc, puis, demain soir, dans le Vaucluse, pour participer à la conférence organisée par la filière des fruits et légumes. Je souhaite en effet rencontrer les représentants de chaque filière, afin de m'assurer que, dans chacune d'entre elles, l'argent va bien aux exploitants qui en ont le plus besoin.

Ce que demandent ensuite tous les exploitants agricoles de France, c'est une lisibilité au niveau européen : ils veulent savoir quelle sera la politique européenne qui sera conduite en matière agricole. À ce propos, je veux dire très clairement que, dans la lignée de ce qui a été fait depuis plusieurs mois, je refuse la stricte concurrence par les prix, qui aboutirait à un moins-disant social, ainsi qu'à la remise en cause de la sécurité sanitaire de notre pays et de nos choix en matière de développement durable.

Par ailleurs, je souhaite que nous soyons capables de mettre en oeuvre une régulation européenne beaucoup plus forte, qui permette de réagir aux crises, en apportant des solutions immédiates, lorsque les agriculteurs en ont besoin, et non trois ou six mois après la crise. J'ai ainsi demandé à l'ensemble des membres européens du G20 agricole de participer à une réunion en décembre, à Paris, afin de commencer à discuter de l'avenir de la PAC.

Enfin, la régulation agricole doit aussi se faire à l'échelle mondiale. La sécurité alimentaire est en effet un enjeu mondial majeur. Lors du sommet de la FAO, à Rome, où je me trouvais lundi, une initiative franco-brésilienne a été prise afin de mettre en place cette régulation mondiale des marchés agricoles. Elle passe par une meilleure stabilisation des prix, par une meilleure gestion des terres agricoles et par un meilleur accord sur le développement durable. Nous nous battrons également sur le front de la régulation mondiale. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Alain Néri, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, le chômage augmente, la précarité de l'emploi s'aggrave et la pauvreté se développe. Nombreux sont nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé par l'Europe à 817 euros et par l'INSEE à 880 euros. La pauvreté frappe plus particulièrement les personnes âgées, les femmes et les familles monoparentales, ainsi que les jeunes. C'est insupportable !

Savez-vous que, dans notre pays, nombreux sont les retraités, qu'ils aient travaillé dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat ou qu'ils aient été ouvriers, payés au SMIC durant toute leur carrière, dont les ressources sont inférieures à l'allocation spécifique aux personnes âgées, soit 677 euros ? Quand allez-vous enfin augmenter les retraites pour que nos anciens puissent vivre dans la dignité ?

Les rapports du Secours catholique et du Secours populaire dénoncent l'aggravation de la précarité chez les femmes et les jeunes en particulier, qui n'ont même pas 700 euros pour vivre parce qu'ils n'ont qu'un travail temporaire ou un temps partiel subi. Peut-on vivre ou seulement survivre avec un tel salaire ?

Alimentation énergie, logement : les dépenses quotidiennes explosent. Or vous annoncez de nouveaux déremboursements de médicaments et une hausse du forfait hospitalier. Ce ne sont plus seulement les chômeurs, mais aussi les salariés précaires qui ont recours au Secours catholique et au Secours populaire pour boucler les fins de mois.

Comment appeler à la cohésion nationale quand il n'y a plus de cohésion sociale parce que les plus aisés se gavent d'avantages indécents, comme le bouclier fiscal (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP)…

…et autres retraites chapeau que vous refusez de supprimer, pendant que d'autres, les plus modestes, sombrent dans la précarité ?

Comment ne pas se révolter quand on offre à des jeunes un salaire de 700 euros par mois qui leur interdit de s'installer et de fonder une famille ? Comment donner confiance en l'avenir à notre jeunesse lorsque le seul horizon que vous leur proposez est de devenir travailleur pauvre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.

Monsieur Néri, vous avez raison de vous référer à ce remarquable rapport du Secours catholique ; nous aussi, nous travaillons avec le Secours catholique et le Secours populaire. Nous lisons leurs rapports, nous les rencontrons régulièrement, nous écoutons leurs propositions et nous les suivons.

Selon le Secours catholique, les femmes isolées sont de plus en plus souvent en situation de vulnérabilité. Pour la première fois, cette année, la prime de Noël – qui, sans cela, ne mériterait pas son nom –, ce complément des minima sociaux, sera versée aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, aux femmes seules avec des enfants. Cela fait dix ans que ce complément existe ; c'est la première fois qu'il est versé à ces personnes, et ce n'est que justice. Nous mettons ainsi un terme à une injustice extravagante.

Par ailleurs, 80 % des travailleurs pauvres sont des travailleuses.

Jusqu'à présent, à cause de la prime pour l'emploi, les travailleurs les plus pauvres étaient privés de tout soutien à leurs revenus, ainsi que l'INSEE vient de le rappeler. Avec le revenu de solidarité active, les salariés les plus modestes, donc les travailleuses pauvres, vont bénéficier d'un tel soutien. Et nous travaillons avec le Secours catholique pour que la possibilité de recourir au RSA soit bien connue de toutes les familles vulnérables.

Ensuite, pour les femmes, qui ont plus de difficultés à reprendre le travail, notamment à cause du premier mois de garde d'enfant et de certaines dépenses, l'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être débloquée de manière immédiate, sur simple facture, par les conseils généraux et les CCAS. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Cette aide est financée à 100 % par l'État et nous espérons que vous pourrez dépenser l'ensemble de l'enveloppe qui lui est allouée.

Quant aux personnes âgées, le minimum vieillesse, qui a été augmenté de 6,8 % l'année dernière, fera l'objet d'une revalorisation de 25 %.

Reste le problème du surendettement. J'espère que la prochaine loi sera à même de lutter efficacement contre ce phénomène. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Valérie Rosso-Debord, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Ma question, à laquelle j'associe Mme Claude Greff, s'adresse à M. le haut commissaire à la jeunesse, et ne manquera pas de faire plaisir à M. Néri.

Lors de la campagne présidentielle, le Président de la République avait affirmé son souhait de proposer aux jeunes un service civique volontaire ambitieux, qui puisse répondre à leur soif d'engagement pour les autres et pour la nation. Lors de son discours de Saint-Lô, où il vous a chargé, monsieur le haut commissaire, de mener une grande concertation en faveur de la jeunesse, il a insisté sur ce point en vous demandant de mettre en place les conditions d'un grand service civique à destination de tous les jeunes. Les travaux de la commission de concertation, que vous avez menés durant le premier semestre 2009, ont inscrit cette priorité pour la jeunesse. Le 29 septembre dernier, le Président a réaffirmé son souhait de voir ce grand service civique voir le jour.

Le Sénat a pris l'initiative d'une proposition de loi en ce sens, visant à uniformiser les statuts existants et à promouvoir la création d'un grand service civique attractif et capable de toucher rapidement une bonne partie de notre jeunesse. Cette proposition de loi a été adoptée à une très large majorité par les sénateurs, indépendamment des clivages politiques.

Lors de votre audition par la commission élargie sur la mission jeunesse, vous avez confirmé votre volonté de donner une vraie ampleur à ce service civique : 10 000 jeunes volontaires en 2010, ce chiffre ayant vocation à augmenter par la suite. Il s'agit d'un très beau projet, sur lequel le groupe UMP a décidé de s'investir : Jean-François Copé a créé un groupe de travail réunissant déjà une trentaine de députés, avec l'objectif d'aboutir dans les semaines qui viennent, si possible au mois de janvier.

Monsieur le haut commissaire, je vous remercie de bien vouloir indiquer à la représentation nationale votre ambition au sujet du service civique volontaire, les moyens que vous comptez lui consacrer pour lui donner une véritable ampleur et quelle est la mobilisation des acteurs et des jeunes sur ce projet, (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.

Madame Rosso-Debord, je vous ai vue récemment, ainsi que Mme Greff et quelques-uns de vos collègues (« Ah ! » sur les bancs du groupe GDR), notamment M. Lesterlin, afin de travailler sur le service civique. Il y a sur ce point une attente formidable de la part des jeunes et des associations. C'est un projet mobilisateur, un projet de citoyenneté, un projet d'engagement, d'avenir, de générosité. S'il vous plaît, aidez-nous à le faire aboutir rapidement !

Nous avons inscrit les crédits – 40 millions d'euros pour l'année prochaine – et vous les avez votés. Nous avons constaté que les statuts du volontariat constituaient un véritable maquis. Le Sénat propose de les simplifier. Vous pouvez aller encore plus loin en inscrivant ce texte à l'ordre du jour. Les volontaires ont connu des déceptions au cours de ces dernières années, mais sont encore prêts à s'engager.

Nous travaillons sur des causes d'intérêt général : avec Benoît Apparu, pour que les jeunes s'impliquent aux côtés des associations travaillant avec les personnes en difficulté d'hébergement ; avec Chantal Jouanno, pour qu'ils puissent participer à l'établissement d'un répertoire de la biodiversité ; avec les associations, pour que des dizaines de milliers de jeunes puissent s'engager aux côtés des autres générations dans le domaine environnemental, social ou culturel, afin d'aider leur pays.

Il faut que nous soyons fiers d'avoir fait ce service civique. S'il vous plaît, inscrivons-le vite, travaillons vite, lançons-le vite ! Le Gouvernement est prêt à le faire, nous sommes à votre écoute pour l'améliorer, et les jeunes nous attendent, ils veulent rendre service à leur nation par un engagement civique en France, mais également dans les autres pays. Faisons en sorte que l'année prochaine, année européenne du volontariat, nous puissions effectivement, avec nos partenaires, être à la hauteur de cet engagement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Sandrine Hurel, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Monique Boulestin, s'adresse à Mme la ministre de la justice.

Comme vous le savez, partout dans le monde, en France, dans nos territoires, les enfants sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme – maltraitance, exploitation sexuelle – et leurs opinions sont rarement prises en compte. La difficulté est grande pour eux de recourir à la justice afin de protéger leurs droits. C'est parce que, sur ces bancs, vous êtes tous conscients de la nécessité de protéger les enfants, que vous avez voté unanimement la loi du 6 mars 2000 instituant le Défenseur des enfants, comme le préconise la Convention internationale des droits de l'enfant.

Or, le 9 septembre dernier, le Président de la République a décidé de supprimer le Défenseur des enfants. (« C'est un scandale ! » sur les sur les bancs du groupe SRC.)

Quelles seront les conséquences d'une telle décision ? Ce sera, par exemple, la disparition de la mission de promotion et de protection des droits de l'enfant au sein de notre société, mais aussi la disparition de la mission de proposition législative pour garantir les droits de l'enfant, notamment son statut lors de séparations parentales conflictuelles ? Les droits des enfants vont, au mieux, se trouver dilués dans les droits des administrés, au pire, ne plus être défendus.

Cette décision entraînera également la disparition des correspondants territoriaux. Dans mon département, la Seine-Maritime, la déléguée a permis de signaler, entre autres, l'insuffisance de lits de pédo-psychiatrie, l'absence de structures adaptées pour les adolescents en souffrance psychologique. Le Conseil de l'Europe comme le Comité des droits de l'enfant de l'ONU non seulement recommandent le maintien de cette autorité indépendante, mais sollicitent un renforcement de ses missions.

Pour le vingtième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, que nous allons célébrer vendredi, le Président de la République décide que la France sera l'un des seuls pays européens à ne plus être doté d'un défenseur des droits des enfants. Madame la ministre, êtes-vous favorable à cette décision ? Surtout, que comptez-vous faire pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants dans notre pays ? (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Madame la députée, je vous rappelle que la réforme constitutionnelle de juillet 2008, créant un défenseur des droits et libertés, a été saluée quasi unanimement (« Non ! » sur les bancs du groupe SRC) comme une grande avancée en matière de défense des droits et des libertés.

La création d'une autorité indépendante ayant une grande visibilité, plus d'efficacité grâce à des moyens d'action et des moyens d'injonction importants, a, pour pouvoir prendre toute sa dimension, vocation à regrouper d'autres institutions, diverses et disposant de pouvoirs extrêmement différents, inférieurs à celui du défenseur et, surtout, d'une visibilité bien inférieure. C'est dans ce cadre qu'un regroupement est prévu.

Bien sûr, la spécificité de la défense des droits des enfants doit être pleinement préservée. La nouvelle institution préservera d'ailleurs les modalités d'action spécifiques qu'exige, c'est vrai, la défense des droits des enfants.

Ainsi, le Défenseur des droits sera assisté de personnalités qualifiées, dont une ou plusieurs dédiées aux missions particulières de protection de l'enfant.

De même, toutes les personnes de la mission actuelle participeront à cette nouvelle structure et à cette nouvelle mission.

Je veux vous dire, madame la députée, qu'il y a aura une discussion parlementaire, que je mènerai, comme je le fais toujours, dans un esprit de dialogue, parce qu'au-delà de nos différences, nous partageons tous, j'en suis sûr, le même objectif : protéger les enfants et les citoyens. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Philippe Morenvillier, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Madame la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, comme nous le savons tous, notre pays est à un tournant de son histoire audiovisuelle. Comme nous le souhaitons tous, l'avènement de la TNT ne doit laisser sur le bord de la route aucun de nos concitoyens. Vos annonces du 21 octobre m'ont, à ce titre, particulièrement réjoui. Mettre un terme aux menaces d'écran noir répandues de façon complètement contre-productive par certains était une action nécessaire, et même indispensable.

Pour aller plus au fond des choses, vos annonces ont enfin fait ressortir l'intérêt d'une solution bien trop méconnue ou ignorée : le satellite. Ce n'est pas faute de l'avoir inscrit dans la loi du 5 mars 2007 relative à la télévision du futur – que nous avons votée – mais je le redis : le satellite est la réponse pour couvrir les 5 % de la population qui ne le seront pas, en tout cas pas de façon aussi économique et directement opérationnelle, par voie hertzienne terrestre. J'en vaux pour preuve l'expérience de quelque 1,5 million de foyers de notre territoire. Situés depuis longtemps déjà hors des zones bien couvertes par le hertzien analogique, ces foyers ont été les premiers à se poser les questions que nous abordons aujourd'hui. Or ils reçoivent parfaitement par satellite, et depuis des années, les six chaînes de la télévision classique.

Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous dire tout d'abord comment les mesures que vous avez annoncées le 21 octobre dernier seront concrètement mises en place ? Par ailleurs, pouvez-vous préciser comment les foyers qui utilisent actuellement les services de télévision analogique par le satellite seront accompagnés vers le tout numérique ? Il me semble indispensable de rassurer officiellement, et dès maintenant, ces foyers. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique.

Monsieur le député, les engagements du Gouvernement ont été réaffirmés, hier, par le Premier ministre lui-même devant le congrès des maires. Oui, 100 % des foyers recevront la TNT en France et le Gouvernement met tout en oeuvre pour qu'il n'y ait pas d'écran noir.

Le passage à la TNT permettra de libérer des fréquences et de développer de nouveaux services, comme l'internet à très haut débit mobile notamment dans les zones les moins denses du territoire. Quelque 277 millions d'euros sont consacrés à l'information du public et à l'accompagnement financier et technique des personnes les plus fragiles.

Par ailleurs, et vous l'avez signalé, le Premier ministre a souhaité, le 21 octobre, renforcer ce dispositif en particulier pour assurer l'équité des territoires.

Ces mesures ont été adoptées à l'unanimité des députés présents en commission des affaires économiques, le 4 novembre dernier. D'abord, la couverture hertzienne, c'est-à-dire par antenne râteau, sera étendue grâce à une augmentation de la puissance des émetteurs. Tous les foyers qui recevaient la télévision par antenne râteau et se trouveraient en zone d'ombre du numérique bénéficieront d'une aide pour recevoir la TNT par satellite. Cela représente 96 millions d'euros en tout. Nous avons donc ajouté aux 40 millions initialement prévus une enveloppe supplémentaire de 56 millions à l'occasion des décisions du 21 octobre. Conformément aux demandes des élus, nous solliciterons les chaînes pour qu'elles puissent participer à cet effort.

Certaines collectivités souhaitent maintenir la diffusion hertzienne même pour un nombre limité de foyers : c'est un choix qui leur appartient ; l'État les accompagnera financièrement.

S'agissant des foyers qui reçoivent actuellement la télévision analogique par satellite, sachez que, pour eux, les délais sont différents. Les chaînes diffusées par ce moyen ne s'arrêteront pas au 30 novembre 2011. Bien entendu, ces foyers seront eux aussi accompagnés vers la TNT en temps utile. C'est un engagement du Gouvernement. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Christophe Caresche, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le ministre de l'intérieur, je voudrais revenir à l'excellente question de notre collègue Martine Aurillac, à laquelle vous n'avez pas, hier, totalement répondu. Elle portait sur ce projet, abject, visant à distribuer de l'argent dans le cadre d'une opération promotionnelle, près du Champ de Mars.

Mme Aurillac vous a demandé si cette manifestation avait été autorisée. Or vous n'avez pas répondu à cette question, pourtant simple et précise. Je vous la pose donc à nouveau : la préfecture a-t-elle autorisé cette manifestation ?

L'avocat des organisateurs l'affirme puisqu'il a déclaré que la préfecture de police avait donné son accord le 10 novembre. (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.) Si tel est bien le cas, je voudrais vous poser deux questions subsidiaires.

D'abord, comment expliquer que l'État ait autorisé une telle manifestation alors que la distribution d'argent est un délit et que le risque de trouble à l'ordre public était manifeste ? Ensuite, sur quel fondement l'État envisage-t-il de poursuivre, comme vous l'avez indiqué hier, les organisateurs d'une manifestation qu'il a lui-même autorisée ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le député, vous posez une question précise : quelles sont les raisons qui ont conduit le préfet de police à ne pas interdire cette manifestation ? (Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Ma réponse se fonde sur deux points de droit.

Tout d'abord, la distribution d'argent sur la voie publique est, certes, illégale mais, en l'état actuel du droit, et contrairement à ce que vous avez indiqué, elle n'est punissable que si elle est constatée. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Cela signifie qu'elle constitue une contravention, laquelle s'élève à 150 euros : un tel montant a assez peu ému l'organisateur.

Par ailleurs, vous avez raison : il n'est pas possible d'interdire un événement public sauf s'il est établi que celui-ci présente un risque de trouble manifeste. Or, dans ce domaine, il n'y avait pas de précédent. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Et la jurisprudence, à juste titre du reste, est très restrictive sur les conditions d'interdiction des manifestations.

L'important est de réagir et de tirer un certain nombre d'enseignements.

Premièrement, je vous le confirme, j'ai porté plainte au pénal, devant le procureur de Paris, contre la société qui a commis cette infraction, pour mise en danger de la vie d'autrui car, en incitant des milliers de personnes à venir pour son opération, elle les a bel et bien mises en danger. Voilà une réponse précise à votre question, même si cela vous gêne !

Deuxièmement, je suis déterminé à faire en sorte que le contribuable ne soit pas la victime de ces opérations de marketing privé. Je présenterai donc la facture. Celle-ci est estimée à plus de 100 000 euros. Les organisateurs sont d'ores et déjà mis en demeure de rembourser.

Troisièmement, afin que de tels errements ne se reproduisent plus à l'avenir, je souhaite que la LOPSI comporte des dispositions transformant cette contravention en délit et qu'on envisage une amende égale à dix fois la somme qui aurait été ainsi distribuée.

Ces mesures sont utiles et se révèleront totalement dissuasives à l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Projet de distribution de billets sur le Champ de Mars

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Marc Laffineur.)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (nos 1237, 2007).

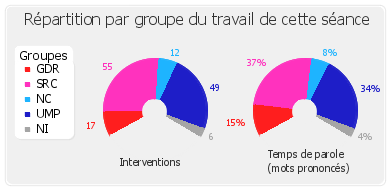

Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de cinq heures cinquante-quatre minutes pour le groupe UMP, huit heures vingt-quatre pour le groupe SRC, trois heures quarante-deux pour le groupe GDR, trois heures huit pour le groupe NC et dix-neuf minutes pour les députés non inscrits.

La parole est à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Si vous voulez, monsieur le député ! (Sourires.)

Je vais tout de même prendre un peu de temps pour répondre aux différents orateurs qui se sont exprimés.

C'est sans doute parce qu'on estime que je n'en ai pas besoin et que je me peux me défendre toute seule ! (Sourires.)

Vous n'avez pas la parole, mes chers collègues ! Laissez Mme la ministre s'exprimer.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais d'abord exprimer quelques remerciements.

Je remercie en tout premier lieu M. le rapporteur. Je remercie également les orateurs qui ont soutenu à la fois la philosophie et le dispositif général du présent texte.

Ceux qui ont soutenu le texte ont exprimé des idées très diverses. Des amendements ont été déposés. Ils seront étudiés dans un esprit qui, de ma part, visera toujours à être constructif. J'estime, comme je l'ai dit au début de la discussion de ce texte, que c'est par une bonne entente entre le Gouvernement et le Parlement qu'il est possible d'améliorer un texte et d'avancer vers des solutions sur un certain nombre de problèmes.

L'opposition a joué son rôle d'opposition et c'est normal dans notre démocratie. Je passe, bien entendu, sur certains propos caricaturaux, qui n'apportent strictement rien. En revanche, je veux souligner que d'autres positions, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, méritent le respect et suscitent l'intérêt. Elles ont permis d'exposer des visions différentes, voire de faire émerger des propositions.

Je ne puis évidemment partager les analyses du projet de loi développées par MM. Raimbourg et Urvoas. En particulier, il est un peu caricatural – je n'oserai dire de mauvaise foi – de comparer la rétention et la surveillance de sûreté avec la relégation qui existait au siècle dernier. On voit bien qu'avec de tels propos, on entre dans l'outrance. Or vous êtes, les uns et les autres, de trop fins juristes pour ne pas savoir que la rétention et la surveillance de sûreté sont des mesures exceptionnelles, ne pouvant être ordonnées que par l'autorité judiciaire et dans des conditions particulièrement restrictives, alors que la relégation était un enfermement automatique et perpétuel des récidivistes.

La rétention et la surveillance peuvent être prononcées lorsque le risque que font courir certaines personnes est suffisant, qu'il est établi par des évaluations pluridisciplinaires. De plus, je le rappelle, la rétention et la surveillance ne sont prononcées que pour des périodes limitées, qui ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions où elles ont été prononcées.

Ainsi, les mesures – ne l'oublions jamais, car c'est, je crois, notre préoccupation commune – créées par la loi de 2008, que le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer, ont bien pour finalité la resocialisation de la personne. Elles visent à diminuer la dangerosité des récidivistes. Cela n'a donc rigoureusement rien à voir avec la relégation ou la tutelle pénale.

MM. Goujon, Hunault, Aeschlimann ont parfaitement indiqué les enjeux du texte : mieux protéger les victimes, pas uniquement contre la récidive ou la réitération, mais également contre les premiers faits d'agression ou de violence. Mme Barèges, MM. Morel-A-L'Huissier et Ciotti ont aussi rappelé l'importance du partage de l'information entre tous les intervenants de la chaîne de la sécurité pour assurer et la sécurité de nos concitoyens et les capacités de réinsertion de celui qui a été condamné. Je veux les remercier de leur soutien.

Plusieurs orateurs, dont M. Vaxès, se sont étonnés que le projet de loi ne reprenne pas l'ensemble des propositions du rapport Lamanda. Le projet reprend, c'est évident, les dispositions de nature législative de ce rapport. Nous sommes en présence du partage du domaine de la loi des articles 34 et 37.

Dans le rapport Lamanda, il y a, bien entendu, de nombreuses autres propositions intéressantes qui ne sont pas de nature législative. Je pense à la promotion de la recherche et de l'enseignement en criminologie. Je crois savoir que M. le rapporteur a d'ailleurs des idées très particulières sur l'enseignement de la criminologie, dont probablement la création de nouvelles disciplines qui pourraient répondre à certaines de nos préoccupations en rapprochant les problématiques de la psychiatrie et de la criminologie.

Le rapport Lamanda suggère de numériser les dossiers des condamnés ou de créer un référentiel des normes de suivi des condamnés. Je suis extrêmement favorable à ces propositions, mais la loi ne peut ordonner leur mise en oeuvre.

Vous avez dit, messieurs, à juste titre, qu'il fallait éviter les lois d'affichage. C'est justement ce que je m'efforce de faire, en faisant respecter le domaine de la loi.

J'ai également relevé quelques points sur les principaux axes du projet. La question de la réduction des peines a été soulevée par plusieurs orateurs, dont M. Nicolin, Mme Besse ou M. Dupont-Aignan. Je sais parfaitement – nous en avons parlé tout à l'heure encore lors des questions au Gouvernement – que ces réductions de peine peuvent paraître surprenantes à nos concitoyens et qu'elles leur donnent le sentiment que la peine n'est pas totalement exécutée. Mais il faut rappeler un certain nombre de choses. D'abord, les réductions de peine ne sont pas de plein droit, même quand elles sont automatiques. Le juge de l'application des peines peut tout à fait décider de les refuser en fonction du comportement du détenu. D'ores et déjà, la loi prend en compte certaines situations en prévoyant, pour les récidivistes, une limitation de moitié du crédit de réduction de peine par rapport à celui des autres détenus.

N'oublions pas, mesdames, messieurs, que l'objectif du crédit de réduction de peines dont bénéficie tout détenu n'est pas simplement de diminuer la durée de sa détention. C'est un outil qui se veut efficace pour permettre de sanctionner un mauvais comportement en détention, par le retrait total ou partiel du crédit de réduction de peine. C'est donc un élément important d'incitation pour le détenu à bien se comporter en prison. Il ne s'agit pas simplement pour lui d'avoir un comportement normal ; il faut aussi qu'il soit prêt à accepter certaines mesures visant à lutter contre la récidive, notamment à accepter des soins en détention. C'est, en quelque sorte, une épée de Damoclès. Nous avons commencé à parler, hier, des mesures de suivi médical et social. De la même façon, si le détenu ne respecte pas la surveillance qui pèsera sur lui à sa libération, il sera possible encore de la lui retirer, ce qui entraînera son retour en prison.

Je sais bien que la présentation est parfois difficile, mais je crois que le dispositif prend bien en compte les différents cas de figure.

Certains parlementaires, notamment MM. Raimbourg et Vallini, ont insisté tout particulièrement sur le problème des médecins coordonnateurs au titre des moyens mis en oeuvre pour l'injonction de soins. Il est évident que notre objectif est d'augmenter le nombre des médecins coordonnateurs. Nous prenons progressivement des mesures concrètes pour faire en sorte qu'il y en ait davantage. Ainsi, l'arrêté du 24 janvier 2008 a revalorisé l'indemnité des médecins coordonnateurs. Il a également porté à vingt le nombre de personnes qui peuvent être suivies par un médecin coordonnateur, ce qui est aussi une façon de rendre cette fonction plus attractive en mutualisant davantage les efforts. L'arrêté du 24 mars 2009 a permis à des médecins non psychiatres d'exercer la fonction de médecin coordonnateur, après le suivi d'une formation spécifique.

Compte tenu de tout cela, vous ne pouvez pas dire que des mesures n'ont pas été prises pour avancer dans ce domaine. Nous avançons lentement. Il est vrai qu'il y a, aujourd'hui, quatre médecins coordonnateurs de plus qu'il n'y en avait au début de l'année 2009. Il faut continuer.

Toutefois, nous nous heurtons à un problème plus général. Dans quinze départements qui ne sont pas dotés de médecins coordonnateurs, le véritable problème est la désertification médicale. Celle-ci s'étend aussi au cas particulier des médecins coordonnateurs. Je suis particulièrement attentive aux résultats des efforts menés au plan local par les autorités judiciaires, qui effectuent des démarches, notamment auprès des ordres départementaux de médecins, pour mieux faire connaître la fonction de médecin coordonnateur, qui n'est pas forcément bien connue, et susciter des candidatures.

Parmi les thèmes retenus et développés hier, la question du traitement inhibiteur de la libido a été évoquée par de très nombreux orateurs, pratiquement sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée.

Je ne peux, bien entendu, pas souscrire aux propos tenus par Mme Pau-Langevin, qui a fait part de son scepticisme sur l'efficacité de ces traitements. Elle est d'ailleurs très isolée dans sa position, puisque nous avons entendu des personnes, qui ont la compétence et l'expérience nécessaires pour en parler dans cet hémicycle, confirmer que si le traitement n'a pas d'effets dans tous les cas, lorsqu'il en a, ils sont significatifs. C'est également ce qui a été rappelé par le docteur Cordier, dans une interview publiée dans Le Monde hier. L'efficacité de ces traitements n'est pas apparue à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Déjà, lors de l'adoption de la loi de juin 1998, qui a créé le suivi sociojudiciaire, elle était invoquée et présentée comme un facteur positif. En la matière, je crois que nous devons reconnaître, tout en disant que ce n'est pas la seule solution, que ces traitements doivent également s'accompagner de traitements psychiatriques, qu'il y a là une voie à ne pas négliger.

Je ne saurai suivre certains parlementaires qui suggèrent de ne rien faire sous prétexte que ces traitements n'auraient pas une efficacité prouvée dans 100 % des cas. Doit-on, au motif qu'il peut y avoir des cas qui échappent, ne rien faire ? Cela me paraît être une attitude peu responsable.

Je crois – ce sont les arguments que j'ai développés hier et que je continuerai à développer au cours de cette présentation – que la loi doit donner au praticien une palette de réponses à mettre en oeuvre au cas par cas. Dans cette perspective, il faut effectivement améliorer le dispositif d'injonction de soins, comme l'ont souhaité, hier soir, M. Debré ou Mme Besse, notamment en ce qui concerne les auteurs de viols contre mineurs.

Mesdames, messieurs les députés, je n'ai sans doute pas répondu dans le détail à chacune des questions que vous avez soulevées. J'ai essayé de répondre aux grandes lignes de vos interrogations, que ce soit dans la majorité, que je remercie encore une fois de son soutien, ou dans l'opposition, que je remercie de sa contribution à la réflexion. Nous aurons l'occasion d'examiner plus en détail toutes ces questions au cours de la discussion des amendements. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Nous en arrivons à la discussion des articles.

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Madame la garde des sceaux, permettez-moi, au préalable, de formuler, une remarque sur la réponse que vous venez de nous fournir concernant la discussion générale.

J'ai noté moi-même – sans doute l'avez-vous observé – qu'une série des propositions du rapport Lamanda étaient de nature réglementaire et non législative. J'ai évoqué le problème parce que je souhaite que le Gouvernement nous indique les suites qu'il entend donner à la vingtaine de propositions non retenues. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un certain nombre d'amendements sous forme de demandes de rapports : l'article 40 ne nous permettant pas de prendre des engagements financiers, ils vous permettront de nous faire part des intentions du Gouvernement quant aux propositions qui me semblent de nature à combattre efficacement la récidive.

L'article 1er A a été ajouté par la commission. Selon le rapporteur, il a pour objet de réparer une omission de la loi du 25 février 1998 sur la rétention de sûreté. Il étend le champ des infractions susceptibles de se voir appliquer la rétention de sûreté. Nous sommes résolument opposés à cette loi et à la philosophie qu'elle sous-tend.

Je rappelle que, lors de la présentation du projet de loi, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, nous avait promis, la main sur le coeur, que l'application de la rétention de sûreté devrait être restreinte aux cas extrêmes n'offrant aucune autre solution. Elle tenait ainsi à rassurer l'opposition, soucieuse du respect des exigences constitutionnelles et des libertés individuelles, en affirmant que cette détention après la détention ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre d'une catégorie bien spécifique de condamnés : ceux qui se seraient rendus coupables de crimes sur mineurs. Quelques heures plus tard – vous vous en souvenez, monsieur le rapporteur –, la rétention de sûreté s'appliquait aux crimes commis sur les majeurs !

Démonstration était faite, si besoin était, que ce qui est présenté dans un premier temps comme exceptionnel devient très vite ordinaire. Aujourd'hui, moins de deux ans après le vote de cette loi, on étend encore l'utilisation de la rétention de sûreté. Qu'en sera-t-il dans un an, deux ans, trois ans, lorsque quelques faits divers relanceront le débat qui nous réunit aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la suppression de cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas, pour présenter l'amendement n° 56 .

Notre amendement tend également à supprimer l'article 1er A.

De notre point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 sur la rétention de sûreté aurait dû combler le Président de la République. Il était, en effet, quasi inespéré que le Conseil constitutionnel acceptât l'instauration d'une possibilité d'enfermement à vie, et qu'après avoir purgé sa peine sans avoir commis le moindre acte nouveau répréhensible, une personne puisse être enfermée uniquement en raison d'un comportement réputé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Le Conseil constitutionnel a validé l'interprétation selon laquelle l'enfermement n'est pas une peine, ni même une sanction, mais une mesure de sûreté. Cela fut une grande surprise pour beaucoup de juristes, qui se demandent d'ailleurs toujours ce qu'est la rétention de sûreté si elle n'est ni une peine ni une sanction punitive.