Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Séance du 3 septembre 2008 à 14h45

La séance

La commission des Finances, de l'économie générale et du Plan a procédé à l'audition de M. Jean-François Rocchi, président du Consortium de réalisation – CDR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation et le groupe Bernard Tapie.

Le Président Didier Migaud : Nous commençons les auditions de l'après-midi par celle de M. Jean-François Rocchi, l'actuel président du Consortium de réalisation – CDR. M. Rocchi ayant entendu une partie des débats de ce matin, je vais lui donner immédiatement la parole afin qu'il nous expose la situation telle qu'il la voit, précise les liens entre le CDR et l'établissement public de financement et de restructuration – EPFR – et le rôle respectif de ces deux organismes, indique l'état des contentieux lorsque s'est posée la question de recourir à l'arbitrage, fournisse les raisons de ce recours à l'arbitrage et son fondement juridique – M. de Courson ayant exprimé des réserves, pour ne pas dire plus, sur cette procédure –, donne son appréciation de la sentence arbitrale rendue et, enfin, précise les raisons d'un non-recours en annulation, sachant que les conseils d'administration à la fois du CDR et de l'EPFR – cela a été rendu public et M. de Courson l'a reprécisé ce matin – n'ont pas été unanimes sur cette question.

Je vous remercie. Je prends comme une chance l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'expliquer – en primeur – sur une affaire complexe qui, même si le dossier Adidas en constitue le volet principal, ne se limite pas à celui-ci mais s'étend à d'autres contentieux comme M. le président l'a rappelé, et sur les choix de gestion qui ont orienté la décision de recourir à un arbitrage. J'ai souhaité, en effet, réserver la primeur de mes déclarations à la représentation nationale. Faute de pouvoir réunir la Commission en plein été, j'ai été entendu par le président de la commission des Finances du Sénat juste à la brisure des vacances et en coordination avec vous, je crois, monsieur le président, sur le calendrier. J'avais souhaité qu'il en soit ainsi. Je suis aujourd'hui à la disposition des commissaires pour répondre sans rétention ni dissimulation à toutes les questions qu'ils voudront bien me poser.

Le dossier étant foisonnant, il me paraît nécessaire, après l'audition de vos travaux de ce matin – sans vouloir laisser penser que vous ne connaissez pas le dossier – de revenir, quitte à paraître un peu insistant, sur quelques points concernant les origines de cette affaire.

Je rappellerai, d'abord, en quelques mots ce qu'est le CDR. M. Charles de Courson, qui représente l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR et suit le dossier de la défaisance du Crédit lyonnais, rapporte tous les ans – il l'a fait encore ce matin – sur la gestion du CDR. Je ne vais évidemment pas paraphraser ses propos, mon intention étant de vous dire brièvement où l'on en est.

Le CDR est une société de cantonnement, c'est-à-dire, dans le jargon professionnel, qui est un mauvais franglais, une structure de défaisance. Il a été chargé, en avril 1995, au sein du Crédit lyonnais – il en était, au départ, une filiale – puis, à partir de novembre 1995, en dehors de celui-ci – après l'intervention d'une loi qui a créé un actionnaire public, l'EPFR, dont l'ancien président, M. Bertrand Schneiter, a été entendu par votre Commission ce matin et dont le nouveau président, M. Bernard Scemama, le sera tout à l'heure – de régler ce que les Anglais appellent la bad bank, c'est-à-dire les dossiers dépréciés, dégradés, « pourris » d'une certaine manière, que cette banque comportait dans son bilan et qui avaient causé, à l'époque, un certain nombre de problèmes. Actionnaire à 100 % du CDR, l'EPFR contrôle et supervise ses activités. Dès l'origine, le CDR a donc reçu la charge de gérer, de céder ou de valoriser s'il le pouvait – mais il ne le pouvait pas toujours – un certain nombre d'actifs douteux, dépréciés, et de faire face – c'est malheureusement le cas dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui – aux contentieux multiples et variés qui suivent souvent ce genre de gestion.

À l'origine, il était un véritable monstre. Doté de quelque 25 milliards d'euros d'actifs, en valeurs brutes, il avait à peu près 4 000 lignes de participation et presque autant de contentieux. Cela vous donne une idée de la complexité de la tâche de mes devanciers et de l'énormité du sujet. Aujourd'hui, le sujet s'est substantiellement rétréci. Je ne dirais pas pour autant qu'il ne reste que de petites affaires : certaines sont encore significatives et peuvent poser des problèmes à l'avenir.

Alors que le CDR était l'un des plus gros propriétaires immobiliers de Paris, en héritage du groupe Crédit lyonnais, il n'a conservé qu'une poignée d'actifs immobiliers ou physiques, dont il ne vaut guère la peine de parler. Cette page est tournée. En revanche, il reste de nombreuses créances attachées à des crédits bancaires ou des concours financiers qui n'ont pas été soldés, créances dont la plupart sont décotées ou dépréciées – 400 millions en valeurs brutes au bilan 2007 –, qui sont génératrices de contentieux – quelque 120. À côté d'une poussière de petits contentieux dont il n'est pas utile de parler maintenant, il en est une dizaine qui valent la peine d'être regardés. Je ne les détaillerai pas, nous y reviendrons peut-être dans le débat. Je citerai simplement ceux que nous avons aux États-Unis, qui ne se limitent pas à la queue de la comète de l'affaire Executive Life mais portent sur la poursuite d'un escroc – autant l'appeler par son nom – qui, après, avoir emprunté de l'argent à toute la place bancaire de Paris, en particulier au Crédit lyonnais, s'en est servi pour acheter des hôtels. Nous avons transigé sur l'hôtel mais nous avons poursuivi le personnage en responsabilité personnelle. Pour vous montrer que le CDR ne perd pas toujours, j'ai le plaisir de vous annoncer que, depuis lundi, ce personnage et ses complices sont condamnés par la justice américaine en première instance à la somme de 266 millions de dollars à notre profit. Le problème est maintenant d'aller les chercher car vous devinez comme moi que son insolvabilité a dû être scientifiquement programmée.

Bien que structure « en finition », le CDR n'est pas, pour autant, totalement négligeable. Il comporte un certain nombre de dossiers significatifs.

Pour avoir assisté aux auditions de ce matin, il me semble également utile de rappeler – en vous demandant de me pardonner quelques redites – ce qu'était le groupe Tapie à l'origine et au moment où l'affaire s'engage et d'où venaient les contentieux. Il est en effet important de préciser de quoi l'on parle et pourquoi un arbitrage a pu se faire.

De manière très simplifiée, le groupe Tapie était organisé à partir du métier – très particulier – de repreneur d'entreprises. Il a été construit par Bernard Tapie, qui en était le propriétaire à 100 % avec son épouse. La structure de tête, en quelque sorte, était donc M. et Mme Tapie. En dessous, on trouve, propriétés exclusives de M. et Mme Tapie, deux sociétés en nom collectif – SNC –, ce qui n'est pas très habituel. L'une, qui ne nous intéresse pas trop en la circonstance, la FIBT – la Financière immobilière Bernard Tapie – porte les avoirs patrimoniaux, privés en quelque sorte, du couple Tapie : le domicile, le bateau, le mobilier et un certain nombre d'actifs patrimoniaux. La seconde SNC, GBT – Groupe Bernard Tapie –, qui est concernée principalement dans la sentence arbitrale, est une holding industrielle, si ce mot peut être appliqué au sujet, qui regroupe les participations détenues par le groupe Tapie dans un certain nombre de sociétés : La Vie Claire, Terraillon, Testut, Tournus. Tous ces noms sont connus et ont illustré l'histoire financière. À côté, il est une société d'un type un peu particulier, qui nous intéresse directement pour Adidas : la sous-holding qui porte Adidas. Lorsque M. Tapie achète Adidas en 1990, il le fait à travers une société de droit allemand qui est une GmbH, c'est-à-dire une SARL allemande : BTF GmbH. Cette société est rattachée à une structure intermédiaire, Bernard Tapie Finance, société cotée sur la place de Paris – qui n'est donc pas la propriété exclusive du groupe Tapie mais compte des actionnaires minoritaires – qui porte les actifs industriels et, indirectement, Adidas à travers la GmbH.

Quand M. Tapie achète Adidas, la société n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle est le numéro 3, et non le numéro 1, des articles de sport. Propriété des héritiers du fondateur, M. Dassler, elle est cédée au groupe Tapie dans un état moyen. L'ambition de ce dernier est de la redresser, puis d'essayer d'en tirer de l'argent. Il emprunte de manière très lourde au groupe Crédit lyonnais, en particulier aux sociétés dont le CDR est l'héritier aujourd'hui, dont la SDBO – la Société de Banque Occidentale – qui est une banque faisant du crédit à l'intérieur du groupe Crédit lyonnais.

En avril 1992 – je vais, évidemment, à l'essentiel et me limite aux points généraux – M. Tapie est nommé ministre de la Ville. Il indique alors – c'est sa version ; lorsque vous l'entendrez la semaine prochaine, j'imagine qu'il reviendra sur des points de sa biographie que je ne connais pas – qu'il souhaite se dégager le plus possible de ses participations économiques parce qu'il estime que les deux activités doivent être séparées. Sa décision nous paraît un peu « enchanteresse ». La thèse défendue par le CDR devant le tribunal arbitral est que, si cette séparation était demandée, c'est plutôt parce que ses affaires étaient en difficulté et qu'il lui fallait trouver de l'argent pour remettre à flot son groupe. Bien que le tribunal arbitral nous ait donné tort, je tiens à préciser que nous n'avons jamais fait nôtres les thèses de M. Tapie, lequel était pour nous, et est encore techniquement puisque l'arbitrage n'est pas achevé, une partie adverse.

En novembre 1992, le Groupe Bernard Tapie prend l'attache du groupe Crédit lyonnais et lui indique qu'il souhaite un réaménagement de leurs rapports financiers pour permettre une vente d'Adidas. Entre-temps, l'entreprise Pentland, propriétaire de Reebok et numéro 1 à l'époque du secteur, a pris une participation assez faible dans Adidas et laissé entendre qu'elle pourrait aller jusqu'à en prendre le contrôle majoritaire. Mais l'affaire n'a pas eu lieu pour différentes raisons que je laisse le soin à M. Tapie de préciser, car nous n'en faisons pas la même présentation. Au moment où GBT contacte le groupe Crédit lyonnais, il n'a pas d'acheteur pour Adidas et demande donc à la banque de lui en trouver un. Cela prend la forme d'accords, conclus au mois de décembre 1992. Ceux-ci sont le noeud de l'affaire car tout provient de là.

Le 10 décembre 1992, est signé ce que l'on appelle le mémorandum, sorte de contrat cadre entre la SDBO – aujourd'hui CDR Créances –, le groupe Bernard Tapie Finance, c'est-à-dire la holding cotée qui porte les participations industrielles, et ce que l'on appellera le groupe Tapie, c'est-à-dire la société GBT au-dessus de BTF. Cet accord prévoit – en simplifiant – le désengagement industriel du groupe Tapie, sa restructuration et son désendettement au moyen d'un levier : la vente programmée d'Adidas, qui est sans doute l'actif le plus valorisé et valorisant de ce groupe.

Pour mettre en exécution ce contrat, qui n'a pas de portée directe mais est simplement un gentlemen's agreement, sont signés, le 16 décembre 1992, une lettre d'engagement et un mandat. Par la première, les sociétés GBT et BTF s'obligent à vendre Adidas avant le 15 février 1993 à toute société désignée par la SDBO pour la somme – le prix est déjà fixé et est ne varietur – de 2,085 milliards de francs. Pour donner le moyen technique de l'exécution de cette lettre, un mandat, au sens pleinement juridique du mot, consenti par BTF – qui est l'actionnaire direct de la société allemande qui porte Adidas – à la SDBO, confie à cette dernière le soin de solliciter des acheteurs : la banque a toute liberté dans le choix de ces derniers, le prix a été fixé par la fameuse lettre d'engagement, la date butoir est fixée au 15 février 1993.

Que fait la banque ? Elle cherche des acheteurs et exécute son mandat. Le problème est qu'elle ne trouve pas d'acheteur. Peu à peu s'impose l'idée de ce que l'on appelle dans les documents de l'époque un « actionnariat de transition » destiné à remplacer le groupe Tapie dans la propriété d'Adidas en attendant qu'un acheteur final se dégage, le désengagement souhaité par le groupe Tapie risquant de ne pas avoir lieu dans les délais.

Entre alors en scène Robert Louis-Dreyfus, qui est un industriel important et connu. En janvier 1993 – c'est en tout cas ce qu'il a déclaré au procureur général Burgelin lors de la médiation de 2004 –, il indique qu'il pourrait s'intéresser à Adidas et envisager de l'acheter mais demande à voir au préalable ce dont il s'agit : il accepterait d'être le manager de cette entreprise et de prendre une participation modeste de 15 %.

Le tour de table correspondant à l'actionnariat de transition dont je parlais s'esquisse. On y trouve Clinvest, la deuxième société que représente le CDR, une petite banque d'affaires du groupe Crédit lyonnais – que le CDR maison mère a remplacée –, les AGF, la banque Worms, Mme Beaux en tant que particulier et trois nouveaux venus : la société RICESA de M. Louis-Dreyfus, un fonds de la banque Warburg, qui s'appelle Coatbridge, et un fonds de la Citibank, qui s'appelle Omega détenu par une société appelée Citistar. Comme tous ces investisseurs n'ont pas forcément à l'instant t l'argent nécessaire pour acheter, le groupe Crédit lyonnais – en l'occurrence, la SDBO – met à leur disposition des crédits sous la forme de ce qu'on appelle des prêts à recours limité, c'est-à-dire des prêts assortis d'une sorte de clause d'intéressement : les partenaires – le prêteur et le prêté – s'entendent sur une clause de partage de la plus-value, du gain de croissance, qui sera dégagée par le bien dont l'achat est financé par le prêt.

Le tour de table se met en place et, le 10 février 1993, la cession d'Adidas intervient. Le même jour, les membres du tour de table consentent à M. Louis-Dreyfus, via sa société, une promesse de vente. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, il ne s'agit ni d'un engagement ferme de M. Louis-Dreyfus d'acheter, ni d'un acte de vente. C'est une option d'achat : il a la liberté d'acheter dans un délai qui se termine à la fin de 1994, conformément au souhait qu'il a émis de voir ce que devenait Adidas sous sa direction et s'il y avait des perspectives de croissance et d'enrichissement. Le prix auquel M. Louis-Dreyfus s'engage à acheter s'il lève l'option dans le délai est de 3,7 milliards de francs. Ce chiffre ne vient pas d'une exoplanète : il correspond au business plan de l'entreprise, elle-même sous la gestion du groupe Tapie. M. Louis-Dreyfus prend la direction d'Adidas. Fin 1994, il lève l'option et l'achète.

Entre-temps, s'est déroulé un autre événement : le 13 mars 1994, M. Tapie et son épouse ont signé un protocole d'accord de séparation avec le Crédit lyonnais maison mère – en fait avec nous puisque le Crédit lyonnais se porte fort de la SDBO. Ce protocole correspond à la volonté des deux intéressés de mettre fin à la relation de clientèle bancaire. Je pense que M. Tapie détaillera ce point. La SDBO était devenue le banquier majoritaire, pour ne pas dire exclusif, du groupe Tapie. Cette situation n'était pas, j'imagine, très confortable à vivre ni d'un côté, ni de l'autre.

Ce protocole annule le mémorandum et, par là même, un certain nombre d'opérations de restructuration qui n'avaient pas eu lieu. Si les actifs proposés par le groupe Tapie pour désintéresser la banque ne suffisent pas à éteindre les prêts, elle accepte de faire remise du solde des créances à M. et Mme Tapie. Le problème est que le protocole est dénoncé quelques semaines après, le 17 mai 1994, par la banque, qui en notifie la caducité. M. Tapie ayant proposé des biens qu'il avait à sa disposition pour éteindre ses dettes, dont son mobilier, une des conditions du protocole était qu'une expertise des meubles devait être effectuée. Celle-ci n'ayant pas été produite dans les délais, pour des raisons que j'ignore, la banque a utilisé cet argument pour mettre fin au protocole. Il s'ensuivit toute une série de conséquences. Après que le tribunal de Paris eut constaté, au mois de novembre, la caducité du protocole et l'eut confirmée, une procédure de redressement judiciaire fut lancée, suivie assez vite, d'une procédure de liquidation judiciaire. Le groupe Tapie ainsi que M. Tapie personnellement ont été mis en liquidation.

Le CDR étant créé peu de temps après, j'arrive au moment où il commence à s'occuper de l'affaire puisque des contentieux apparaissent. Je vais préciser la genèse de cette affaire car on ne peut pas comprendre l'arbitrage si on ne sait pas quels sont les contentieux dont on parle.

On peut facilement imaginer que M. Tapie et ses avocats – techniquement ses liquidateurs, au sens juridique du mot – ne sont pas satisfaits. Ils lancent toute une série de procès pour, d'abord, faire annuler la déclaration de faillite et la liquidation qui a été prononcée et, ensuite, contester les opérations qui ont été conduites par les banques. Ils contestent, non seulement la rupture des relations de 1994, mais également – c'est finalement l'action principale – les conditions dans lesquelles la sortie d'Adidas du groupe Tapie a été organisée : ils attaquent en justice les banques pour avoir – c'est leur thèse, pas la nôtre – manqué au mandat qui avait été confié à la SDBO et organisé un tour de table qu'ils qualifient d'impur, puisqu'on y trouvait, selon eux, des opérateurs détenus en réalité par le groupe Crédit lyonnais.

Toute une série de procès débutent alors, qui durent encore aujourd'hui. Aucun d'entre eux, sauf exception rare, n'est éteint en 2007 et 2008 : on en trouve encore une bonne douzaine à des stades inégaux. Certains sont encore en première instance devant des juridictions commerciales ou au tribunal de grande instance, d'autres sont en cours d'appel. Adidas est en retour de la Cour de cassation devant la Cour d'appel de Paris. Ce foisonnement d'affaires sur la table complexifie extraordinairement cette affaire et la fait durer.

Deux étapes importantes concernant Adidas proprement dit doivent être rappelées.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 condamne, de manière un peu spectaculaire pour les commentateurs, les banques, c'est-à-dire le Crédit lyonnais et ses filiales, à une indemnité au profit des liquidateurs du groupe Tapie. Le fondement de cette condamnation réside dans les prêts à recours limité, ce mécanisme particulier et un peu rare de financement des opérations de rachat d'Adidas qui comportait une clause de partage prévoyant que, au cas où il y aurait une plus-value dégagée sur Adidas, le vendeur, c'est-à-dire les nouveaux acquéreurs, recevrait 30 % de ce surcroît d'enrichissement et la banque, le financier qui porte le risque, 70 %. La thèse défendue par le groupe Tapie devant la Cour d'appel, et sur laquelle la Cour d'appel lui donne raison, est que ces prêts ont été proposés aux intervenants dans le tour de table intermédiaire, mais pas à lui alors qu'ils auraient dû également être mis à sa disposition. Il fait valoir que, faute d'avoir disposé de ces prêts qui lui auraient apporté un surcroît d'oxygène financier, il n'a pas été en mesure de conserver Adidas, de le développer et, ensuite, de le vendre au mieux de ses intérêts.

Tel est le motif précis de la condamnation à une indemnité de 135 millions d'euros, portée ensuite à 145 millions d'euros par la Cour d'appel de Paris.

Le CDR et le Crédit lyonnais élèvent pourvoi. La Cour de cassation se saisit du dossier et rend, le 9 octobre 2006, en assemblée plénière, un arrêt sur lequel je vais m'arrêter un instant car il en est fait diverses présentations. Je suis heureux que M. Schneiter l'ait commenté avant moi. Je ne pense pas trop me départir de ce qu'il a dit. S'il est indéniable que cet arrêt constitue une victoire momentanée pour le CDR et le Crédit lyonnais, je vais essayer de vous expliquer, en quelques minutes, qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une victoire absolue et intemporelle.

Cette cassation, qui est une cassation partielle – cela figure en toutes lettres sur l'arrêt – ne met pas fin aux procédures pouvant être formées par les liquidateurs dans la mesure où elle confirme la recevabilité de ces derniers à agir, qui avait été reconnue par la Cour d'appel de Paris. Or il ne s'agit pas de n'importe quelle recevabilité. Je vous invite à lire attentivement ces arrêts car ils ont leur importance. On parle d'une matière technique, juridique, compliquée. La Cour d'appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation – il y a unité de jurisprudence – reconnaît la recevabilité des liquidateurs de GBT. Pourquoi de GBT ? Parce que BTF, Bernard Tapie Finance, société cotée, qui était la sous-holding qui détenait indirectement Adidas, n'est plus, à ce moment-là, dans le groupe Tapie. En 1995, le CDR nouvellement créé, a exercé un gage constitué par un nantissement des titres de cette société, si bien que BTF a été ramenée dans le groupe CDR en position de filiale. Cela viendra en diminution d'ailleurs de la dette du groupe Tapie le moment venu. Cela veut dire qu'il ne reste plus dans la liquidation que la structure de tête, c'est-à-dire GBT. Or cette société n'était pas l'actionnaire direct d'Adidas. Le problème était donc de savoir si les liquidateurs de cette société et du groupe Tapie en général étaient ou non recevables, alors qu'ils n'étaient pas les détenteurs directs de l'ancienne participation dans Adidas, à venir rechercher une responsabilité supposée des banques. La réponse apportée par la Cour d'appel de Paris a été qu'ils avaient ce droit, mais pas n'importe quel droit. Ce qu'a dit très précisément la Cour d'appel, et qui a été validé par la Cour de cassation, c'est que les liquidateurs du groupe Tapie avaient le droit d'engager des procédures à condition de prouver que GBT avait un préjudice propre, indépendant de sa qualité d'actionnaire. En effet, bien que ce soit un peu étonnant – je livre cette particularité à la sagacité des membres de la commission des Finances – en droit français, un actionnaire d'une société n'a pas le droit de se plaindre de ce qui se passe dans une filiale ou même du fait qu'une filiale soit lésée ou autre, s'il ne peut prouver un préjudice propre. Il a des droits assez stricts et délimités. Les liquidateurs intervenant au nom d'un actionnaire ne peuvent pas mettre uniquement en avant la qualité d'actionnaire de leur client pour contester une opération qui s'est passée dans la filiale. La Cour d'appel de Paris, suivie par la Cour de cassation, a reconnu aux liquidateurs du groupe Tapie le droit d'agir sur la base de l'exécution du mémorandum signé par GBT, qui donnait à cette société des droits particuliers, indépendants de sa qualité d'actionnaire. Le contrat prévoyait, en effet, que le produit de la vente d'Adidas devait servir principalement, et presque exclusivement, à éteindre les dettes du groupe donc, en particulier, de la tête du groupe. Prétendre que toute recevabilité des liquidateurs était barrée est une erreur technique. Le chemin était certes étroit, mais il existait.

Deuxièmement, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel nous condamnant sur un motif et un seul, très précis. La Cour d'appel avait estimé que nous avions commis une faute en ne proposant pas de mettre à disposition du groupe Tapie les prêts à recours limité. La Cour de cassation qui, en l'espèce, a protégé les intérêts de la place bancaire de Paris, a refusé de reconnaître – il n'aurait plus manqué que cela ! – qu'il y avait une obligation de prêter. Elle a très normalement – et on peut tous s'en réjouir – annulé la partie de l'arrêt de la Cour d'appel qui indiquait clairement à des emprunteurs qu'ils avaient un droit absolu au prêt. Un banquier, d'après la Cour de cassation, a tout à fait le droit, pour des raisons fondées, de refuser un crédit. Comme la Cour d'appel nous a condamnés uniquement sur ce motif, son arrêt a été cassé par la Cour de cassation. Cela ne signifie pas, comme cela a malheureusement été dit ou écrit – ce qui me paraît être une approximation dommageable – que toute condamnation des banques était impossible. La Cour de cassation a écarté la responsabilité du Crédit lyonnais maison mère dans l'exécution des contrats parce qu'elle estimait qu'il n'était pas signataire des contrats ou le faisait pour un tiers. Mais d'autres voies pouvaient être plaidées – avec succès ou pas, c'est une autre affaire. La Cour de cassation ne fermait pas la porte à une condamnation au titre, par exemple, de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil : la responsabilité pour faute indépendante d'un contrat. Par ailleurs, la responsabilité du CDR, c'est-à-dire des filiales du Crédit lyonnais, SDBO ou Clinvest, pouvait parfaitement être recherchée. En tant que financier, banquier, prêteur, mandataire, il était un peu le Maître Jacques de l'affaire. Le fait de savoir si une juridiction reconnaîtrait ou pas cette responsabilité est une autre affaire. En tout cas, un droit à agir était ouvert aux liquidateurs sur tous les motifs que la Cour de cassation n'avait pas écartés. Deux étaient mis en avant depuis le début de cette affaire : l'exécution du mandat était-elle correcte ou non ? Le banquier avait-il ou non commis un manquement à l'interdiction de se porter contrepartie ? C'est un point important. Si vous demandez à un agent immobilier de mettre en vente un appartement, il n'a pas le droit de l'acheter lui-même et il commet une faute s'il le fait acheter par quelqu'un qu'il contrôle ou qui lui est proche. L'une des questions posées par nos adversaires et qu'il appartenait aux juridictions de trancher, était de savoir si, en composant le tour de table intermédiaire, les banques avaient ou non correctement agi.

Enfin, la Cour de cassation n'était pas une ligne de crête indépassable. Nous aurions souhaité qu'elle le fût. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait laissé ouvertes un certain nombre de brèches : une sur la recevabilité, une autre sur les responsabilités qui pouvaient nous être imputées. La cassation n'était que partielle. Elle portait sur un seul motif de responsabilité et non pas, par avance, sur tous les motifs, en tout temps, en tout lieu. Elle n'était pas en acier inoxydable, elle n'était pas incontournable.

Telle est la situation juridique et factuelle fin 2006 à partir de laquelle nous avons agi. À cette cheville de mon exposé, je me dois de vous donner trois précisions utiles.

Premièrement, je reviendrai, après avoir lu des choses malheureusement inexactes, sur les conditions de ma nomination au CDR. J'ai été nommé le 20 décembre 2006 au terme normal du mandat de mon prédécesseur Jean-Pierre Aubert qui parlera dans cette salle dans un instant. Jean-Pierre Aubert était à quatre mois de son départ à la retraite. Il était difficilement envisageable de le prolonger très longtemps. Le mandat du conseil d'administration arrivant à son terme, celui-ci a été renommé et recomposé. Il était normal de nommer un nouveau dirigeant. On m'a proposé ce poste. Il n'échappera à personne que cette nomination prend place alors que M. Breton est ministre de l'économie et des finances, M. Dominique de Villepin, premier ministre et M. Jacques Chirac, président de la République. Je n'ai pas été nommé pendant le mandat de M. Sarkozy. J'ai été nommé à une échéance normale de la vie de cette société. Ce rappel, malheureusement, était nécessaire.

Deuxièmement, je précise que, à partir de maintenant, quand je dirai « la banque », il ne s'agira que du CDR. J'ai parlé du Crédit lyonnais dans mon rappel historique mais le Crédit lyonnais maison mère n'est pas partie à l'arbitrage – on pourra dire pourquoi mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par ailleurs, le CDR a été créé par un protocole signé entre l'État et le Crédit lyonnais pour protéger les intérêts du Crédit lyonnais et les défendre. Je ne voudrais pas – je le dis publiquement – que, de près ou de loin, tel ou tel de mes propos puisse être déformé et utilisé contre le CDR et que le Crédit lyonnais vienne se plaindre de mon comportement ou de mes actes. Il est hors de question que je dise quoi que ce soit sur le Crédit lyonnais que j'ai la charge de protéger. Donc, quand je dirai la banque, il s'agit, premièrement, de SDBO, la Société de Banque Occidentale, la filiale qui a financé les activités industrielles du groupe Tapie et qui s'appelle aujourd'hui CDR Créances, filiale de premier rang du CDR et, deuxièmement, de Clinvest, banque d'affaires, qui intervenait en haut de bilan et qui s'appelle aujourd'hui CDR maison mère.

Troisièmement – c'est une tautologie mais j'ai tellement l'impression par moments d'être en position de défense que je préfère donner cette précision, quitte à passer pour un balourd – je ne suis pas, pour paraphraser un aphorisme récent et célèbre, un « copain » de M. Tapie. Je suis un haut fonctionnaire, à la carrière sans tache et sélectif dans le choix de ses « copains ». M. Tapie est une partie adverse. Cela signifie que nous ne sommes pas dans le même camp et que, aujourd'hui encore, comme l'arbitrage est toujours en cours, nous sommes des adversaires au sens juridique du mot. Nous ne sommes pas des ennemis. Je n'ai pas de raison particulière de détester M. Tapie mais ni moi-même ni ma société n'avons non plus aucune raison particulière de passer, de près ou de loin, pour ses affidés.

J'arrive maintenant à la genèse de l'arbitrage. Celui-ci n'a pas été demandé par le CDR. Il a été sollicité par les liquidateurs du groupe Tapie, en deux temps.

Premier temps. Fin janvier 2007, je crois – alors que j'avais été nommé le 20 décembre 2006 – je reçois un courrier, dont je suis d'ailleurs assez surpris, des liquidateurs de M. Tapie. Trouvant la procédure trop longue, ils suggèrent un arbitrage. Je me suis contenté d'une réponse purement d'attente, faisant valoir que, venant de prendre mes fonctions, je ne connaissais pas l'affaire, que, la décision devant se prendre au niveau des organes sociaux, on verra bien le moment venu et qu'il était hors de question de répondre sur le fond. Les choses en sont restées là.

Second temps. Le 1eraoût, une nouvelle sollicitation nous est adressée par les liquidateurs du groupe Tapie, qui nous réinvitent à accepter un dénouement de l'ensemble des contentieux nous opposant – je rappelle qu'il y en a une douzaine avec Adidas – par le biais d'un arbitrage. Nous acceptons d'étudier, dans un premier temps, cette proposition. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de paramètres techniques – j'insiste sur ce qualificatif ; n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas – ont bougé.

Premier paramètre. Le président de la Cour de cassation a changé. Nous connaissions le point de vue de celui qui avait présidé aux travaux de l'assemblée plénière de 2006. Il était, en revanche, parfaitement oiseux de spéculer sur la position de la Cour de cassation, sous un nouveau premier président. C'est un premier élément de changement technique qu'il nous est apparu important de peser.

Deuxième paramètre : les demandes de l'adversaire ont été sérieusement modifiées, pour ne pas dire bouleversées, en juin 2007. Je rappelle que, au moment où le second courrier nous parvient, nous sommes devant la Cour d'appel de renvoi : la Cour de cassation a renvoyé le dossier à la Cour d'appel de Paris autrement composée. Je ferai à ce sujet une remarque. Ayant une formation juridique, je n'ignore pas la loi. Je sais parfaitement que la Cour de cassation a le droit de renvoyer à la même Cour d'appel, autrement composée. Néanmoins, même si ce n'est pas la même chambre ou les mêmes juges, on ne peut pas ignorer qu'il s'agit de la même juridiction, laquelle, dans notre cas, nous avait condamnés. Or, dans les écritures que les liquidateurs du groupe Tapie produisent devant cette Cour d'appel, en juin 2007, apparaît un fait étrange et nouveau : au lieu de demander, comme ils le faisaient d'habitude, la compensation plus ou moins intégrale de la plus-value qu'ils estimaient « avoir été abusivement captée par la banque », ce qu'ils appellent la « revente au double » – je mets des guillemets ; c'est leur thèse –, ils demandent la compensation du préjudice qu'ils auraient subi par une somme, certes extravagante mais inquiétante, partant de la valeur d'Adidas au moment où les écritures sont produites. L'entreprise ayant, entre-temps, été recédée par M. Louis-Dreyfus à de nouveaux actionnaires, elle est assez prospère et vaut, à ce moment-là, 9 milliards d'euros en capitalisation boursière à la bourse de Francfort. Or le groupe Tapie détenait 78 % dans cette société. Le calcul est simple à faire : il est question de quelque 7 milliards d'euros. Il est évident – ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire ; je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre un propos de charlatan – qu'aucune juridiction, Cour d'appel ou autre, n'aurait consenti une telle indemnité. Cela étant, un juge du fond, quand il est saisi, a deux attitudes possibles : soit il part d'un raisonnement et, s'il estime que ce raisonnement conduit à une indemnité, il l'applique, soit il fait l'inverse et part de l'indemnité et trouve ensuite un raisonnement. Personne ne peut dire ce qu'aurait fait une juridiction du fond. C'est un morceau d'histoire qui n'a jamais été écrit et qui ne le sera jamais. Je sais bien – je réponds par avance à un argument que M. le rapporteur ne manquera pas de m'opposer – qu'on ne part pas de la valeur actuelle d'un bien. Tous les juristes le savent et moi le premier. Cette thèse ne pouvait pas prospérer. Mais il suffisait qu'en adossement financier, on nous demande, pour une faute alléguée, de payer une indemnité représentant 5 % de la somme exigée, cela faisait 350 millions d'euros, c'est-à-dire plus que ce que le tribunal arbitral a décidé. Je vois des députés hocher la tête. Mais nous craignions très fortement à l'époque qu'un juge du fond ne nous condamne à une somme potentiellement plus importante que la première fois. Lors du premier jugement, le moteur, si j'ose dire, était bridé. La thèse défendue alors par le groupe Tapie reposant sur les prêts à recours limité, une condamnation ne pouvait excéder 30 % de la plus-value correspondant à la clause de partage. Dès lors que la Cour de cassation avait écarté ce motif, la voie d'autres fautes était accessible – à condition, bien sûr, de les prouver ; encore une fois, nous avons combattu violemment les thèses de notre adversaire – et, là, il n'était plus question des mêmes chiffres. On peut discuter sur le sujet à n'en plus finir. En tout cas, théoriquement, ce calcul était accessible à un juge du fond.

Troisième paramètre : le contentieux concernant Adidas n'était plus seul en cause. Une douzaine d'affaires étaient sur la table. La crainte que nous avions – et c'est la raison pour laquelle nous avions accepté, non pas l'arbitrage, à cette époque, mais l'examen de celui-ci, ce qui n'est pas pareil, je ne suis toujours qu'à la genèse de l'arbitrage – est que, dans l'hypothèse où nous aurions été condamnés dans l'affaire Adidas par la Cour d'appel de renvoi – ce qui ne pouvait être écarté – toute une série d'effets indésirables auraient pu en découler en aval. On pouvait redouter, par exemple, d'être condamné une deuxième fois au titre d'un comblement de passif, c'est-à-dire de payer l'aggravation du passif causé par le consentement de la banque qui finance un peu trop longtemps un client en difficulté.

Tout à fait. Un des facteurs d'incertitude que nous avons est que le passif tiers n'est pas définitivement établi et que les délais n'ont pas couru. Ils sont toujours accessibles.

La thèse de nos adversaires d'une rupture abusive était également toujours sur la table et pouvait très bien nous valoir une autre condamnation. Toute une série de contentieux subsistaient. Une fois la bataille principale perdue, on pouvait craindre que de nombreuses batailles secondaires surgissent et nous valent condamnations sur condamnations pendant deux, trois, quatre ou cinq ans. Il ne faut pas non plus jouer à se faire peur et tomber dans la caricature. Mais il est clair que, si l'on avait subi des défaites à répétition, l'effet aurait été désastreux et notre position aurait été très affaiblie, y compris dans d'autres procès que nous menons par ailleurs.

Quatrième paramètre : un problème sérieux de délai se posait car cette affaire aurait duré encore beaucoup d'années. L'argument du temps nous est souvent opposé. Ceux qui estiment que l'arbitrage n'aurait jamais dû être organisé, avancent, comme premier argument, que nous aurions dû nous en remettre à la justice officielle, à la justice étatique…

Le Président Didier Migaud : La justice n'est pas étatique. C'est la justice tout court !

J'emploie cette expression par opposition à celle de « justice privée » qui a été utilisée. Il est clair que la justice – sans qualificatif – pouvait très bien s'occuper de ces contentieux pendant encore de longues années. L'autre argument avancé par les détracteurs de l'arbitrage est que nous avions le temps pour nous, comme si nous disposions de l'éternité. Le CDR, structure de défaisance, n'est pas une structure éternelle. Elle a une durée de vie limitée à 2014 au plus tard. Mais je doute qu'elle atteigne cette date. Il est assez vraisemblable que les pouvoirs publics demandent un jour à ce que cette affaire s'arrête. Donc, l'argument du temps qui passe n'est pas valide, d'autant que, si nous avions perdu, nous pouvions craindre, je l'ai indiqué, d'être condamnés de manière répétitive. Le temps qui passe n'est plus alors un avantage mais, au contraire, un chemin de croix.

Cinquième paramètre, purement technique mais qui a son importance parce qu'il fait partie du débat actuel : la Cour d'appel de Paris avait décidé – et la Cour de cassation n'a pas cassé cette décision ; c'est, d'ailleurs, pour cela que le tribunal arbitral a, à sa suite, décidé un calcul d'intérêt – que l'indemnité qu'elle avait ordonnée au bénéfice du groupe Tapie devait être actualisée, c'est-à-dire, dans le vocabulaire juridique, produisait des intérêts de retard depuis le début de l'affaire, soit 1994. Sur quatorze ans, cela fait une somme importante. Or cette disposition ne joue malheureusement qu'au seul bénéfice de nos opposants : la loi permet à un liquidateur de faire courir des intérêts mais, pour que les intérêts des créanciers que nous étions courent, il fallait que des conditions bien spécifiques soient remplies, et elles ne l'étaient pas. Aux termes de l'article 55 de la loi sur les procédures collectives qui s'appliquait alors, les crédits représentant nos créances ne pouvaient produire d'intérêts que s'ils étaient supérieurs à un an. Entre 20 et 25 % de nos encours, je crois, de tête, étaient des crédits à moyen et long termes et auraient pu produire intérêt, mais il fallait encore que des procédures biens strictes soient respectées – production du contrat de prêt, indication précise des échéances, tableau d'amortissement, taux – et elles ne l'avaient pas été. Sans que l'on sache trop pourquoi, peut-être parce qu'elle était prise par l'urgence, la banque a produit une créance un peu rapidement en marquant, en face de la rubrique « Intérêts », la mention : « un franc (à parfaire) ». Et personne n'a jamais rectifié. Au bout de dix ans, il y a eu prescription. Voilà pourquoi il n'est plus possible aujourd'hui de demander quelque intérêt de retard que ce soit en notre faveur. Dans un tel contexte, le temps qui passe est un handicap sérieux.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons accepté d'étudier la possibilité d'un arbitrage. Nous avons pesé les risques, demandé quelles garanties pouvaient nous être données, examiné l'organisation et les procédures.

Je précise, même si cela peut susciter l'ironie, car c'est une tautologie, que je n'ai pas engagé un arbitrage pour le perdre. J'aurais bien aimé le gagner en totalité et je pensais le gagner. En tout cas, il n'y avait pas un risque de perdre plus grand que selon le cours habituel de la justice.

Nous avons estimé que, si nous avions une possibilité de clôturer définitivement tous les contentieux qui pouvaient se révéler risqués pour nous, nous pouvions étudier la possibilité de procéder de la sorte. En septembre 2007, j'ai demandé, après débat, au conseil d'administration du CDR de m'autoriser à confier à nos avocats un mandat de discussion. Avant de dire oui ou non, il fallait vérifier si les conditions de l'arbitrage nous convenaient.

Avant de poursuivre, je m'arrêterai un instant pour dire ce qu'est un arbitrage et préciser de quel arbitrage on parle dans le cas qui nous occupe. Tout d'abord, un arbitrage n'est pas une transaction. Des possibilités de médiation, de transaction, de conciliation ou d'autres formules conventionnelles non judiciaires avaient été examinées avant que je n'arrive mais elles n'avaient jamais abouti. L'arbitrage est une procédure juridictionnelle qui donne lieu à une sentence, laquelle est une décision judiciaire. Ce n'est pas une complaisance ni un cadeau. L'arbitrage est une procédure strictement encadrée. Certains parlementaires présents dans cette salle sont à l'occasion arbitres. Ils savent ce dont je parle. L'arbitrage est une modalité légale. Il prend appui sur le nouveau code de procédure civile, qui y consacre pas moins de soixante articles. Ce n'est pas une technique improvisée par des parties qui inventent un règlement. Il est encadré, codifié. Les parties doivent, d'abord, définir le cadre procédural, c'est-à-dire qu'elles doivent s'entendre – une négociation est prévue et est obligatoire – sur le cadre de travail. Dès lors qu'on choisit une modalité judiciaire qui n'est pas la voie suivie précédemment, il est indispensable d'établir un règlement de procédure par écrit. Ce règlement de procédure doit suivre le code mais les parties ont la faculté d'écrire, dans le respect de la loi, un certain nombre de dispositions relevant de leur volonté commune : par exemple, les délais ou le choix des arbitres.

Il était donc normal que je demande au conseil d'administration du CDR un mandat de négocier puisque, si certaines modalités étaient prévues, d'autres n'étaient pas strictement écrites, sur lesquelles il fallait délibérer.

Je m'arrête un instant sur l'argument selon lequel ce serait de la justice privée et sur l'accusation selon laquelle nous aurions privatisé la justice. Il est certain qu'un tribunal arbitral n'est pas une juridiction permanente.

C'est une juridiction composée pour une affaire donnée à un moment donné dans un cadre procédural donné. Pour autant, ce n'est pas une juridiction clandestine ou improvisée, ni un tribunal de rencontre, de hasard ou de complices. Cette procédure dérive de la loi et s'exerce sous le contrôle de la justice. Dans l'affaire qui nous occupe, celle-ci est intervenue deux fois.

Premièrement, le tribunal de commerce de Paris, qui est une juridiction permanente, a homologué le fait pour les liquidateurs de pouvoir signer le compromis. Sans cette autorisation, ces derniers ne pouvaient pas signer le règlement qui organise l'arbitrage. A ce stade, le Parquet est représenté et je crois me souvenir – j'étais présent en tant qu'observateur extérieur car cette procédure regarde simplement le tribunal de commerce et les liquidateurs – que le Parquet a produit des observations. Si ces dernières avaient été négatives, il aurait cru bon, j'imagine, de le faire savoir. La justice a donc validé cette phase.

Deuxièmement, à la fin de l'arbitrage, lorsque la sentence a été prononcée – j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que cela a des conséquences sur le paiement –, le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. Il s'agissait encore d'une modalité un peu privée. Pour rendre la sentence pleinement applicable et opposable, les liquidateurs ont demandé l'exequatur.

C'est, certes, une formalité, mais au sens plein du mot. Si l'exequatur n'avait pas été donné, la sentence n'aurait pas été exécutoire dans toutes ses dimensions. Or elle l'est parce que le tribunal de grande instance a accordé l'exequatur.

Ce n'est pas une formalité automatique. J'ai relu hier un certain nombre de points de jurisprudence. Des contestations sont parfois formées. Il y a des renvois dans le code de procédure civile sur la façon dont cette décision d'exequatur peut être contestée. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas accordée de plein droit, en tout temps, en tout lieu et que le tribunal peut la refuser. Dans le cas qui nous occupe, le tribunal de grande instance est intervenu et l'a accordée.

Il n'y a donc pas lieu de parler de justice privée et de justice non privée. Si le cadre de l'arbitrage est conventionnel, celui-ci ne s'organise pas de manière sauvage.

Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agissait d'un contentieux commercial découlant, d'une part, de la vente d'une entreprise, d'autre part, de la rupture d'une relation de banquier à client.

La discussion autorisée par le conseil d'administration s'est organisée par le biais des avocats.

Nous avons exigé que ce soit un arbitrage en droit, c'est-à-dire appliquant la loi. Il existe également un arbitrage en équité, mais il se situe en dehors du droit.

Nous avons également exigé que le patrimoine juridictionnel de ce dossier – notamment l'arrêt de la Cour de cassation qui nous profitait – soit applicable, c'est-à-dire que nous avons demandé et obtenu de nos adversaires que l'arrêt de la Cour de cassation soit obligatoire pour les arbitres.

Par ailleurs, nous avons demandé que toutes les procédures antérieures – c'était précisément le but de l'arbitrage – s'arrêtent. Ces procédures étaient comme un disque rayé : elles étaient à chaque fois réamorcées et remises sur le plateau de lecture par M. Tapie et ses avocats. Ce n'était pas des procédures que nous avions formées. Sur les douze procédures qui ont été fusionnées dans l'arbitrage, une seule a été faite sur demande du CDR. Elle concernait le bateau car nous cherchions à récupérer de l'argent que nous devait M. Tapie. Tout le reste était actionné par le groupe Tapie. Cela signifie que nous étions à chaque fois en défense et que, à chaque fois, nous pouvions faire l'objet de nouvelles procédures. Il fallait, à un moment donné, sortir de cette situation.

J'ai lu, à ce sujet, dans un journal, un commentaire qui m'a un peu étonné. Il y était écrit en substance : « vous voyez bien que c'est un cadeau à M. Tapie puisque les procès s'arrêtent. » L'une des questions qui ont le plus préoccupé mes administrateurs au moment où l'on discutait de la possibilité de faire un arbitrage, était de savoir si, dans l'hypothèse où nous le gagnions – je rappelle que c'était une hypothèse que nous pouvions sérieusement envisager –, M. Tapie et ses liquidateurs pouvaient revenir par la porte de derrière après avoir été chassés par la porte de devant et rouvrir des procès. C'était ça notre inquiétude. Lorsqu'on obtient, dans le compromis que vous avez sous les yeux, le désistement total et définitif des procès faits par l'adversaire, quel est celui qui renonce le plus : le CDR ou l'adversaire ? C'est l'adversaire par définition. C'était donc une garantie pour nous. Nous voulions être sûrs que M. Tapie et ses avocats ne puissent pas revenir par-derrière si nous gagnions.

Il s'agissait également de faire revenir l'adversaire à des prétentions raisonnables par rapport à sa demande extravagante de 7 milliards d'euros. S'il voulait un arbitrage, il devait accepter de plafonner ses demandes. C'est le B.A.-BA. Tous les spécialistes vous le diront. Aucun arbitrage à partir d'un compromis ne peut s'engager si celui qui introduit l'arbitrage ne chiffre pas sa demande. Cela ne veut pas dire qu'on accepte ce chiffre. Il n'y a pas un consentement par avance à une indemnité contractuelle. Je le précise car il y a des malentendus à ce sujet. Encore une fois, ce n'est pas une transaction. Cela veut dire que le tribunal, dans sa mission, délimitée par les parties, a la charge de dire, en droit, s'il y a ou non des fautes à l'intérieur de ce plafond. Mais il n'est pas obligé de saturer ce dernier. Il peut très bien être à zéro ou à tout autre niveau.

L'ensemble de ces garanties ayant été obtenu, nous avons soumis, début octobre 2007, au conseil d'administration du CDR le projet de règlement. À l'issue des discussions, de nouvelles conditions ont été intégrées. Nous avons souhaité que soient rappelées nos créances afin qu'elles soient étayées et deviennent plus certaines car nous craignions que l'adversaire les conteste. La référence expresse non pas seulement à l'autorité de la chose jugée mais à l'arrêt de la Cour de cassation, dûment daté, a également été rajoutée à notre demande. Comme vous le voyez, le sujet a été longuement débattu et nous avons demandé, négocié et obtenu des garanties procédurales importantes.

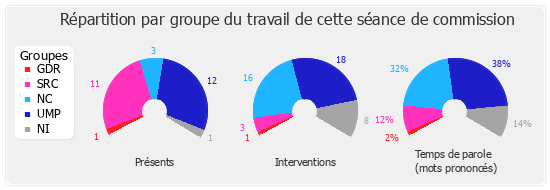

Le conseil a délibéré et s'est prononcé par quatre voix sur cinq – donc à une très large majorité – en faveur de la signature du compromis.

Le conseil d'administration de l'EPFR s'est prononcé le 10 octobre. Je n'y reviens pas en détail. Vous avez entendu ce matin son ancien président. L'EPFR est notre actionnaire et se prononce, à la suite du CDR, sur les affaires importantes concernant ce dernier. Il a le pouvoir de l'empêcher d'agir sur ses dossiers puisqu'il apporte une garantie. Il a validé la position du CDR ou, plus précisément, ne s'est pas opposé à la position du CDR, à l'unanimité, c'est-à-dire par cinq voix sur cinq. Cela figure au procès-verbal.

Je conteste cette affirmation. Comme je suis membre du conseil d'administration de l'EPFR et que je n'étais pas là lors du vote final, celui-ci ne peut pas être unanime. Cela étant dit, cela ne change rien à la décision, le vote ayant été acquis pas quatre voix sur cinq.

Je dispose d'un procès-verbal qui montre que le vote a été unanime.

J'en viens au déroulement de l'arbitrage.

Dès lors que le tribunal de commerce de Paris a validé par homologation le compromis, le tribunal arbitral commence son travail. Il est composé de trois personnalités choisies d'un commun accord par les parties et leurs avocats, selon le principe même de l'arbitrage. Nous avons souhaité, pour notre part, que le choix se porte sur des personnalités incontestables, c'est-à-dire qu'aucun doute ne puisse être jeté sur leur nature, leur qualification et leur impartialité. Ont été désignés, d'un commun accord, le président sortant du Conseil constitutionnel, une personnalité dont l'indépendance est parfaitement connue - personne ne peut le soupçonner d'être influencé –, un ancien avocat très important du barreau de Paris, compétent dans les matières civiles et commerciales, et un ancien premier président de Cour d'appel qui avait également travaillé sur ces sujets et était, par ailleurs, arbitre dans différents dossiers. Ces personnes avaient toutes de l'expérience, connaissaient les dossiers et le droit. Tout permettait de penser, à commencer par leur âge – sur lequel on a beaucoup ironisé – que plus grand-chose ne pouvait leur être demandé ou proposé pour les séduire. Ils étaient, par définition, de grande indépendance.

Ce tribunal s'installe au mois de janvier, organise sa procédure et conduit celle-ci pendant à peu près un semestre après avoir demandé des mémoires aux parties. Nous avons échangé chacun trois mémoires : un premier mémoire de l'adversaire puisque c'est lui qui introduisait la demande, auquel nous répondons, puis un deuxième et un troisième mémoire de l'adversaire, auxquels nous répondons à chaque fois. Je rappelle qu'il s'agit d'une procédure sérieuse, que nous avons conduite avec l'idée de gagner. Nous n'avons fait aucune concession à l'adversaire et avons produit des écritures fort volumineuses. Notre premier mémoire fait 2 500 pages. Ce n'est pas un travail improvisé sur un coin de table avec une feuille volante. La procédure a été dense et extrêmement fouillée.

Le tribunal arbitral a tenu, début juin, deux audiences classiques comme n'importe quelle autre juridiction, avec des plaidoiries, des questions, des réponses et des productions de pièces. Il a ensuite pris un délai pour la rédaction de sa sentence. Celle-ci nous est parvenue au début du mois de juillet. Il n'y a pas de date précise puisqu'elle nous a été adressée par courrier.

Cette sentence est normalement connue. Je me bornerai à en rappeler les dispositions principales.

Le Président Didier Migaud : Elles sont connues, monsieur le président. Vous pouvez avancer dans l'exposé des faits afin de laisser un peu de place aux questions.

On les commentera après si vous le voulez.

La sentence prononcée, restait à savoir si le CDR faisait ou non un recours en annulation. L'article 1484 du nouveau code de procédure civile nous permettait de saisir la Cour d'appel de Paris soit sur le motif de la violation de l'ordre public, soit sur celui - puisque les autres motifs n'étaient pas en cause ; le tribunal avait, notamment, correctement composé les motifs de forme – du dépassement par les arbitres de leur mission. Il importait de vérifier si, en prononçant cette condamnation, les arbitres avaient ou non respecté l'arrêt de la Cour de cassation comme ils y étaient tenus par le compromis. La question a été soulevée devant les conseils d'administration qui l'ont étudiée avec méticulosité. Le conseil d'administration du CDR s'est réuni trois fois. Et nous avons consulté plusieurs avocats.

Le sujet étant complexe, je ne peux le détailler en quelques minutes. Les consultations ne nous ont pas donné l'impression de pouvoir parvenir à un consensus. Certains juristes estimaient que nous avions des chances raisonnables ou absolues. D'autres s'en tenaient à des « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». D'autres encore nous disaient que nous n'avions aucune chance. Cette pluralité d'opinions nous a quelque peu embarrassés. La question qui se posait à nous, dès lors, était de savoir si, comme certains nous y incitaient, nous devions et pouvions faire ce que j'appellerai un recours de précaution, ou un recours pour voir, ou un recours au cas où. C'était tentant, et possible. Mais il faut savoir que, si nous l'avions fait, il est assez probable que nous serions allés au-devant d'une nouvelle défaite judiciaire. Nous aurions également eu des phénomènes indésirables à effet immédiat. Les liquidateurs du groupe Tapie nous proposaient des modalités d'exécution de la sentence assez accommodantes pour l'État et le CDR, à savoir un paiement dans un délai différé, sans calcul d'intérêts. Par ailleurs, au moment où la sentence est parue, l'arbitrage n'était pas clos. Il ne l'est d'ailleurs toujours pas. Ce n'est qu'une première sentence, un certain nombre de sujets – fiscaux ou de calcul d'intérêt – ayant été renvoyés à plus tard. La sentence étant revêtue de l'exécution provisoire, les liquidateurs pouvaient nous demander de payer la totalité tout de suite, ce qui nous aurait été extrêmement préjudiciable. Lorsque nous avons évoqué l'éventualité d'un recours, les liquidateurs nous ont menacés de nous appliquer un certain nombre de mauvais traitements. En revanche, si nous y renoncions, ils se sont déclarés prêts à nous faire des concessions. Je ne peux pas en donner le détail car certaines vont peser sur la suite de la procédure et le tribunal arbitral n'en est pas encore saisi officiellement. Je ne veux pas paraître enfreindre la confidentialité de ses travaux. Je me bornerai à indiquer que l'adversaire renoncerait à certaines demandes qu'il avait présentées, ce qui représenterait un avantage économique pour nous. J'ai chiffré la totalité des renonciations des liquidateurs dans cette lettre à 70 millions d'euros.

Compte tenu de l'incertitude juridique d'un côté, et des concessions consenties de l'autre, le conseil d'administration du CDR a estimé, par trois voix sur cinq, qu'il ne pouvait pas faire de recours.

Le débat s'est alors porté devant l'EPFR, dont le conseil d'administration, par quatre voix sur cinq, a validé la position du CDR.

Voilà où nous en sommes.

Bien que j'aie conscience d'avoir déjà parlé trop longtemps, je souhaite m'attarder quelques instants sur un point qui a été soulevé ce matin, à savoir la légalité de la procédure.

Premièrement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'arbitrage dont il est question prend sa racine dans le nouveau code de procédure civile, qui y consacre de longs développements. Ce n'est donc pas une procédure improvisée.

Deuxièmement, le CDR étant une société anonyme, régie par le droit commercial, elle a tout à fait le droit de recourir à l'arbitrage, surtout sur un sujet de matière commerciale. Ce n'est pas d'un usage très courant mais ce n'est pas pour autant rare.

La question soulevée ce matin était de savoir si le CDR, détenu à 100 % par un établissement public administratif, avait le droit d'aller à l'arbitrage ou non. Je rappelle que ce n'est pas l'EPFR qui est partie, c'est le CDR. L'EPFR intervient dans un mécanisme de garantie générale, posée par le protocole de 1995 et mentionnée, d'une certaine manière, dans la loi de 1995 elle-même. Il n'y a pas, à ma connaissance, de principe général et absolu interdisant à une filiale d'un établissement public administratif de se porter à l'arbitrage. D'ailleurs, le CDR a engagé ou a été défendeur dans sept arbitrages depuis sa fondation, dont certains fort lourds. L'un portait sur 1,7 milliard de francs. Ce n'était pas une mince affaire. Si l'on avait décelé une impossibilité pour lui de le faire du fait qu'il est détenu par l'EPFR, je pense que ce point aurait été soulevé bien avant.

Le Président Didier Migaud : Le CDR se porte à l'arbitrage y compris dans les affaires franco-françaises ?

Oui. Celle que j'ai mentionnée est une affaire purement nationale. Quand il y a des adhérences internationales, on n'est pas complètement certain de la qualification du sujet. Je ne voulais pas mettre cet argument en avant mais, puisque votre question m'y pousse, j'indique qu'il est possible qu'il y ait un arbitrage international, compte tenu du fait qu'on parle d'une société allemande. Dans ce cas-là, un établissement public administratif peut porter un arbitrage.

En 1989, le Conseil d'État a été saisi d'une affaire qui intéressait un contentieux de travaux publics pouvant impliquer la société des autoroutes de la région Rhône-Alpes et la caisse nationale des autoroutes. Cette dernière, qui est un établissement public administratif, n'était pas directement partie mais elle intervenait du fait d'un mécanisme d'adossement financier qui l'impliquait. Le cas est similaire avec celui du CDR. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé directement sur cet argument puisque, selon sa technique jurisprudentielle bien connue, il n'en a pas besoin s'il estime qu'il a un autre moyen d'agir. En revanche, le commissaire du Gouvernement, M. Guillaume, qui, en tant qu'ancien directeur des affaires civiles et du sceau, sait de quoi il parle, a livré, dans ses conclusions, son opinion au Conseil d'État. Il a indiqué que le fait d'interdire de manière absolue, au nom de l'article 2060 du code civil, à une filiale d'une société dépendant d'un établissement public administratif de se porter à l'arbitrage serait « trop vague et extensif ». Il précise que : « le fait de dire qu'une personne publique est intéressée à un arbitrage comme le dit le code, nous aurions tendance à dire que la personne publique est intéressée dans la mesure où elle est partie. » Le CDR est partie, pas l'EPFR.

Tels sont les éléments que je voulais rappeler, monsieur le président. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long.

Le Président Didier Migaud : Je souhaite une précision pour compléter ce que nous a dit ce matin l'ancien président de l'EPFR : si le conseil d'administration de l'EPFR avait décidé de s'opposer à la décision d'arbitrage, qu'auriez-vous fait ?

J'ai six questions à vous poser, monsieur le président du CDR, auxquelles je vous demanderais de bien vouloir répondre une par une pour bien les sérier.

Ma première question porte sur les raisons que vous avez données a priori – une autre portera sur l'a posteriori – pour aller à l'arbitrage.

Première raison : laisser la justice se dérouler présentait un risque plus élevé que d'aller à l'arbitrage parce que la maison Tapie et ses liquidateurs avaient porté leurs demandes à 7 milliards d'euros. Mais cela n'avait rien à voir puisque la plus-value dont ils prétendaient avoir été privés concernait la cession d'Adidas à Robert Louis-Dreyfus, les sommes concernées alors étant, je le rappelle, de 301 millions d'euros. Donc cet argument est un sabre de bois.

Deuxième raison : on risquait, en allant devant la Cour d'appel, d'en sortir avec une condamnation pire que la première. Je rappelle que la Cour d'appel avait condamné le CDR à 135 millions d'euros…

…portés à 145 millions d'euros. Quel risque y avait-il puisque l'arrêt de la Cour d'appel avait été cassé par la Cour de cassation en assemblée plénière ?

D'autant que l'arrêt de la Cour de cassation, il faut le rappeler, fixait un plafond de 185 millions d'euros !

Quand un arrêt de la Cour de cassation est pris en assemblée plénière, la Cour d'appel de renvoi est tenue par le dispositif et par l'exposé des motifs de celui-ci. Donc, ce dernier argument, à mon avis, ne tient pas non plus.

La crainte d'une condamnation pour soutien abusif tient encore moins. Comme je l'ai expliqué ce matin, la quasi-totalité des créances étaient des créances du CDR : 163 millions pour le SDBO et une dizaine de millions de créances privées. La probabilité que l'un d'entre eux s'engageât dans une procédure était très faible.

La quatrième raison que vous avez invoquée est plus subtile : l'éventuelle indemnité porterait intérêt à partir de novembre 1994 alors que, par une faute de l'organisme de défaisance, aucune des dettes ne porterait intérêt. C'est un argument valable, mais il est tout de suite contrecarré par un contre-argument : à savoir que vous plaidez déjà l'échec.

De tous les arguments que vous avez soulevés, il n'y a que la moitié du quatrième qui tienne. Qu'avez-vous à répondre à cette première question ?

Le CDR a admis – et non proposé – l'arbitrage, non pas parce qu'il estimait courir un risque plus important en laissant filer les choses, mais parce qu'il estimait que le risque encouru était en quelque sorte « neutre ». En effet, le moyen par lequel la Cour de cassation avait écarté la première condamnation était fondé sur le refus d'octroyer des prêts à recours limité – limitant mécaniquement l'indemnité perceptible à 30 %. Mais les autres moyens étaient ouverts et on ne pouvait les connaître par avance. Deux moyens, accessibles à un juge du fond, s'imposèrent néanmoins à notre esprit : l'exécution du mandat et l'interdiction de se porter contrepartie. C'est d'ailleurs ceux que le tribunal arbitral a utilisés pour nous condamner.

J'appelle votre attention sur un point technique, assez défavorable à nos thèses et qui nous a toujours handicapés : la charge de la preuve incombe au mandataire, et non au client, quand bien même il s'agirait d'un industriel entouré de conseils éminents. Or le mandataire, qui était la SDBO, n'avait pas, dans ses archives, de compte rendu de mandat – ce qui est pourtant habituel. Il se trouve que je suis également président d'une autre société nationale, l'Entreprise minière et chimique (les anciennes Potasses d'Alsace) et que je vends mes dernières filiales, qui sont à l'étranger. Pour cela, je me suis adressé à des banques d'affaires. Et il est clair que je ne paie jamais le moindre honoraire à celles-ci si je ne dispose pas d'un compte rendu de mission m'indiquant ce qu'elles ont fait.

En l'occurrence, sans ce document, nous étions en défaut de preuve et il était impossible de faire valoir nos thèses. Dans un tel cas, les thèses de l'adversaire sont reçues en totalité ; c'est ce qui s'est passé.

L'interdiction de se porter contrepartie ne concernait pas tant Clinvest, dont la présence avait déjà été reconnue lors du tour de table précédent par le Groupe Tapie, que le fonds Oméga. Nous avons essayé de démontrer que ce fonds n'était pas notre propriété, mais celle de la banque Citistar, en produisant une attestation. Le problème est qu'Oméga collectait des fonds, dans une proportion de 96 %, de notre part. Voilà pourquoi le tribunal arbitral a considéré que nous étions, à ses yeux, contrepartie, ce qui constituait, pour lui, une deuxième infraction.

Ainsi, au moment où s'engage l'arbitrage, nous n'avions aucune certitude, ni dans un sens, ni dans l'autre, et il était tout à fait admissible de penser que des tribunaux successifs risquaient de nous condamner pour ces motifs, dans la mesure où ils n'avaient pas été tranchés.

Il serait très important que nous éclaircissions la période qui va de décembre 1992 à février 1993, dans la mesure où elle est à l'origine de tout ce qui s'est passé ensuite.

L'arrêt de la Cour de cassation est en apparence favorable, mais il comporte plusieurs dangers : il permet aux liquidateurs de poursuivre leur recours ; il n'invalide la décision de la cour d'appel qu'au titre d'un non consentement de prêts à Bernard Tapie – prêts qui avaient été proposés aux autres parties.

Le Groupe Tapie a signé le 16 décembre 1992 au profit de la SDBO un mandat de vendre à un prix supérieur à 2 milliards de francs ; quelques semaines après, une option unilatérale est ouverte au profit du groupe Robert Louis-Dreyfus, à exercer au plus tard à la fin de l'année 1994, pour 4 milliards de francs. Le double du prix en trois semaines ! Cela paraît incompréhensible. Existe-t-il un compte rendu de ce qu'a fait la banque pendant ce laps de temps ?

Au printemps 1994, sont intervenues : la rupture, la mise en liquidation et la décision, par le Crédit lyonnais, de recouvrer. Concrètement, qui est majoritaire au titre du portage des actions Adidas ? Celles-ci n'ont pas encore été acquises par le groupe Louis-Dreyfus. Quelle qu'aurait été la cour d'appel saisie, l'appréciation du risque est bien liée à la manière dont ce mandat a été exercé pendant ce laps de temps. Pour apprécier le bien fondé du recours à l'arbitrage, nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé.

Nous avons passé beaucoup de temps sur ce qui s'est passé ces six derniers mois Mais j'aimerais que l'on passe aussi du temps sur cette période.

Je voudrais opérer une rectification de langage : vous parlez de « portage », or c'est le mot qui fâche, et qui est utilisé par nos adversaires. Nous parlons pour notre part d' « actionnariat de transition ». En mars 1994, il me semble que M. Louis-Dreyfus n'avait pas encore exercé son option et que c'est toujours l'actionnariat de transition qui était en place.

La crainte que nous avions d'être condamnés par la cour d'appel à une somme plus importante était réelle. Si une cour reconnaissait, comme a pu le faire le tribunal arbitral, que nous avions été déloyaux ou contrepartistes, on pouvait redouter que l'on n'accorde à nos adversaires un montant proche de la plus-value, voire pire. En effet, la Cour de cassation autorisait une cour du fond à prononcer en faveur de GBT un préjudice par ricochet, comme l'a reconnu le tribunal arbitral – préjudice qui n'est pas immédiat et qui s'explique par le fait que GBT aurait continué à détenir Adidas pendant plusieurs années. Dans ce cas de figure, on sort de l'épure, et on n'est plus sur les mêmes chiffres. C'était tout à fait possible, du moins en théorie.

Ma deuxième question concerne la convention d'arbitrage. Il est tout de même extraordinaire qu'on ait fixé un plafond d'indemnisation de 290 millions d'euros soit, à peu de chose près, les 301 millions de la plus-value de Robert Louis-Dreyfus ; et que l'on ait fixé à 50 millions le montant du préjudice moral. Je m'étais interrogé à ce sujet, et l'on m'avait répondu que les 290 millions d'euros étaient un peu en dessous des 301 millions – alors même que la Cour de cassation avait annulé cette partie du jugement de la cour d'appel qui avait retenu 30 % de la plus-value ; et que les 50 millions correspondaient à la moitié de ce que les époux Tapie demandaient. Sauf que la sentence arbitrale a retenu à peu près 80 % de l'indemnisation et 90 % du plafond du préjudice moral. Pourquoi êtes-vous allés aussi haut ? Pourquoi n'êtes-vous pas allés beaucoup plus bas ?

Quand on signe un compromis, l'entrée en arbitrage postule mécaniquement que la demande de celui qui introduit cet arbitrage soit chiffrée. Il appartenait donc au Groupe Tapie de chiffrer sa demande, sans que cela emporte notre adhésion et sans que cela vaille transaction.

Je remarque que si j'avais accepté un montant fort modeste, on aurait pu légitimement dire que j'étais dans une transaction cachée. Cela n'aurait pas eu de sens : on ne fait pas un arbitrage dont le motif principal porte sur 300 millions pour un enjeu limité à 50 ou 100 millions.

Le montant de l'indemnisation, soit 290 millions, est en effet proche de la conversion en euros de l'écart de plus-value entre le prix de vente à l'actionnariat de transition, d'un côté, et le prix de revente à la société de M. Louis-Dreyfus, de l'autre. C'est tout à fait normal : de tous temps, sauf en juin 2007, la demande de l'adversaire a porté là-dessus. L'arbitrage ne pouvait s'engager que sur la question en débat, à savoir : ce que l'adversaire entend par captation de la plus-value. Le dossier Adidas porte sur un écart de plus-value, et rien d'autre.

N'était-il pas possible, sachant que la partie adverse était demanderesse, de répondre que vous étiez prêt à accepter l'arbitrage, à la seule condition qu'elle limite sensiblement ses prétentions ? Une négociation a-t-elle eu lieu sur ces plafonds ?

Oui, les avocats ont discuté de ces sujets. Sans avoir de détails, je sais que tous les paramètres ont été étudiés. Encore une fois, il n'est pas étrange, dans la mesure où un sujet n'est pas clos, de le mettre sur la table. On ne parlait pas d'autre chose que de cette plus-value.

La question de mon collègue Goulard ne portait pas sur le fait de savoir s'il y avait eu des échanges entre les avocats, mais si vous-même, c'est-à-dire le CDR, aviez donné des instructions en ce sens. Avez-vous accepté la proposition de M. Tapie sans rien dire ? Ne vous êtes-vous pas dit qu'il conviendrait de revoir la donne ?

Je me suis un peu intéressé à cette affaire, ayant demandé à l'époque au Parquet de faire appel, tellement la décision de la cour d'appel était étonnante. J'en ai suivi les péripéties et je vous résumerai ici mes incompréhensions.

Vous avez dit qu'on allait changer de Premier président et que vous vous étiez demandé s'il fallait s'adresser à la Cour de cassation. Cela m'a laissé sans voix : c'est à une institution que l'on s'adresse, pas à un juge.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait borné financièrement toute action, qu'il s'agisse de la cour d'appel de renvoi ou du tribunal arbitral, à un montant précis : 185 millions d'euros. Visiblement, le tribunal arbitral a méconnu cette somme.

Enfin, il était possible de former un recours en annulation devant la première chambre de la cour d'appel de Paris. J'étais convaincu que vous le feriez. Vous ne l'avez pas fait et je n'en suis toujours pas revenu. C'est invraisemblable, dans la mesure où l'on ne pouvait pas faire monter la trésorerie de GBT à BTF ; où le mémorandum précisait qu'il fallait fusionner BTF et GBT, ce qui n'a pas été fait ; où le même mémorandum fixait un plafond à 185 millions ; où le tribunal arbitral a méconnu tout cela … Tous les éléments étaient là pour former ce recours.

Toutes les explications qu'on peut apporter sont bien gentilles, mais enfin, cette affaire se solde par 45 millions de dommages intérêts, par une fiscalité dont Bercy ne nous a pas encore donné le montant, et par 200 à 300 millions qui seront versés à M. Tapie. Ce n'est pas mal payé !

Des sommes – qu'il s'agisse du préjudice économique ou du préjudice moral – figuraient-elles dans les lettres d'instruction aux représentants de l'État ?

Je remarque que lorsqu'un enfant meurt du fait d'une collectivité ou de l'État, l'indemnité est de 30 000 euros au titre du préjudice moral et qu'elle est de 45 000 euros pour la veuve d'un ouvrier mort de l'amiante. Ce qui signifie que vous avez consenti à M. Tapie l'équivalent de ce qu'on aurait donné pour 1 500 enfants ou pour 1 000 morts de l'amiante ! Comment justifiez-vous de sommes aussi colossales, même si chacun sait que dans la famille Tapie, la morale vaut cher...

Trois personnalités indépendantes – M. Patrick Peugeot, un ancien assureur, M. Francis Gavois, ancien président de banque, M. Didier Floquet, le liquidateur de la SOFIRAD –, l'EPFR, en tant que personne morale, étant représenté de façon permanente par son président – actuellement, M. Bernard Scemama.

J'ai cru comprendre que des négociations étaient intervenues entre vous et les liquidateurs, qu'un certain nombre d'éléments auraient été apportés, selon vous, en votre faveur, par ces liquidateurs pour prix de votre acceptation de la procédure d'arbitrage. Avez-vous reçu à un moment quelconque des instructions de la ministre concernant ces avantages à obtenir et votre éventuelle acceptation de la procédure arbitrale, dès lors que ces avantages seraient consentis ? Si oui, ces instructions ont-elles été écrites ?

Les instructions ne se donnent pas par téléphone, mais par écrit. Il y a peut-être eu des coups de téléphone, mais il n'y a pas d'instruction téléphonique. Il n'y a eu aucune instruction de qui que ce soit, de quoi que ce soit, où que ce soit. J'y reviendrai si vous le souhaitez, car je n'ai pas peur ; mais pas maintenant, car cela risque d'embrouiller les explications.

Monsieur Brard, je ne connais pas les lettres que la ministre a adressées à ses représentants. Je sais qu'elles existent, qu'elles bénéficient à l'ensemble des acteurs, y compris sans doute à moi-même. Je ne connais pas la lettre munissant d'instructions de vote les fonctionnaires siégeant à l'EPFR. Il faudra la demander à son président. Je ne suis pas membre du conseil de l'EPFR, comme cela m'a été rappelé avec force il y a un instant.

On m'a interrogé sur les montants. Le contentieux principal portant sur une plus-value qui aurait été dissimulée ou captée, il n'était pas insensé de faire travailler une juridiction sur le chiffre correspondant. Par ailleurs, nos adversaires avaient présenté cette demande à plusieurs reprises ; celle-ci était pendante, sous différents aspects, devant la cour d'appel initiale au titre d'Adidas, devant une autre juridiction au titre du soutien abusif, devant une autre encore au titre de la rupture abusive, etc. Certes, on n'a pas à se faire peur en imaginant que tout devra être payé en même temps. Il n'empêche que cette technique répétitive, qui est une spécialité de la partie adverse, est pernicieuse et extrêmement dangereuse et nous a mis dans un état de faiblesse permanente.

Qu'il y ait eu des faiblesses du CDR aux droits de SDBO dans la mise en oeuvre du mandat, chacun peut l'admettre. En revanche, on peut écarter vos propos sur le soutien abusif ou la rupture abusive.

Le soutien abusif est incontestable ; le Crédit lyonnais a soutenu abusivement quantité d'entreprises. Mais les conséquences financières sont limitées à d'autres créances et l'on sait très bien que celles-ci sont de peu d'importance.

Je ne conteste rien, mais je remarque que le soutien abusif s'additionnait au reste.

Quoi qu'il en soit, le soutien abusif ne porte pas sur des volumes comparables.

Par ailleurs, parler de rupture abusive n'est pas sérieux. Qu'un banquier, qui était aussi engagé avec un groupe d'entreprises en aussi mauvaise situation, interrompe, avec un protocole – qui n'a pas été respecté par le créancier – et soit accusé de rupture abusive, on n'a jamais vu cela en droit français.

Mais mettons tout cela de côté et revenons aux sujets sérieux que vous avez très clairement exposés. Il n'est pas nécessaire de noircir le tableau avec des risques qui étaient soit très faibles, soit inexistants.

Venons-en au préjudice moral, qui est dit tel par opposition au préjudice matériel, je le précise, car des commentaires ont été faits, qui ironisaient sur « la » morale …

Ce préjudice moral a fait partie de tous temps des demandes de nos adversaires. Il a été en particulier évoqué devant la première cour d'appel. Celle-ci, sans que cela ait été cassé par la Cour de cassation, a reconnu ce préjudice moral… pour un euro ! Mais c'est pour cela que nous avons admis que nos adversaires demandent une somme plus forte : nous pensions ne courir aucun risque. Cela avait déjà été tranché par la cour d'appel, non pas en notre faveur, mais en nous assurant un bouclier économique.

Nos adversaires ont demandé 100 millions devant la deuxième cour d'appel. À partir du moment où nous leur avons demandé de diminuer leurs prétentions, ils ont baissé à 50 millions. Nous ne nous attendions pas à une telle condamnation, car tous nos avocats nous avaient expliqué que, dans la mesure où la justice française faisait barrage à de tels montants, leur demande n'était pas menaçante. Nous nous sommes peut-être trompés, mais c'est le raisonnement qui nous a été suggéré. Je ne peux pas dire autre chose.

Le Président Didier Migaud : Les réponses sont claires, même si elles peuvent ne pas satisfaire.

Monsieur Rocchi, au moment de recourir à l'arbitrage, si vous aviez connu le contenu de la sentence arbitrale, seriez-vous allé en arbitrage ?

Elle est extrêmement sérieuse. Vous nous avez expliqué qu'il valait mieux aller en arbitrage que continuer à laisser la justice suivre son cours, parce que ce serait moins cher et que ce serait plus court …

Je n'ai pas dit que ce serait moins cher ! Que ce soit plus court, c'est manifeste. On pouvait penser que ce serait moins cher, ou pas plus cher. C'est en tout cas le raisonnement économique que nous avons tenu.

Votre question est tout de même un peu surprenante. Si vous lisez dans l'avenir, c'est très bien. Pas moi. Si nous avions auguré de ce résultat, peut-être n'aurions-nous pas agi ainsi. Mais personne ne pouvait deviner quel en serait le résultat, qui a relevé d'une appréciation souveraine d'un juge du fond. Je rappelle que je n'ai pas fait cet arbitrage pour le perdre.

Ma quatrième question concerne le recours en annulation, évoqué tout à l'heure par M. le garde des sceaux Clément. Juste avant les vacances, nous nous sommes rendus au conseil d'administration de l'EPFR qui devait trancher cette affaire. Personnellement, je ne suis qu'un modeste magistrat de la Cour des comptes.

Le Président Didier Migaud : Vous êtes député !