Séance en hémicycle du 15 mars 2011 à 21h30

Sommaire

La séance

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (nos 2494, 3116, 3189).

Je vous rappelle que la Conférence des présidents a décidé d'appliquer à cette discussion la procédure du temps législatif programmé, sur la base d'un temps attribué aux groupes de vingt heures.

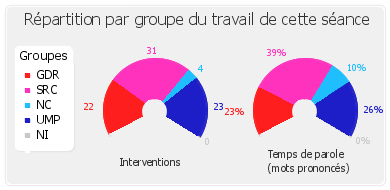

Chaque groupe dispose du temps de parole suivant : le groupe UMP, cinq heures quinze minutes ; le groupe SRC, sept heures dix minutes ; le groupe GDR, quatre heures vingt-cinq minutes ; le groupe Nouveau Centre, trois heures dix minutes ; les députés non inscrits disposent d'un temps de quarante minutes.

En conséquence, chacune des interventions des députés, en dehors de celles du rapporteur et du président de la commission saisie au fond, sera décomptée sur le temps du groupe de l'orateur.

Les temps de parole qui figurent sur le « jaune » ne sont en tout état de cause qu'indicatifs.

La parole est à Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, la réforme qui est proposée aujourd'hui à votre examen relève d'un domaine très sensible humainement et médicalement car il concerne des personnes souffrant de troubles mentaux. Il s'agit d'un sujet douloureux, qui doit mettre notre pays à la hauteur de ses responsabilités. Je tiens d'ores et déjà à souligner la qualité des travaux parlementaires, et à remercier tout particulièrement le rapporteur Guy Lefrand pour l'investissement si important dont il a fait preuve.

Vous le savez : les troubles mentaux touchent un cinquième de la population française.

En 2008, 1,3 million de personnes adultes ont été prises en charge, dont 70 % exclusivement en ambulatoire. Le projet de loi que vous allez étudier concerne uniquement les personnes atteintes de troubles mentaux sévères, souvent d'allure psychotique, c'est-à-dire 3 % de la population, dont un tiers est diagnostiquée schizophrène, ainsi que les personnes souffrant de troubles névrotiques graves, pour lesquelles il existe, par exemple, un risque imminent de passage à l'acte suicidaire. Au total, 70 000 personnes par an sont accueillies dans les établissements pour une hospitalisation sans consentement. Ces personnes souffrent de troubles mentaux qui les mettent en danger et qui rendent leur consentement aux soins impossible à obtenir.

L'accueil des malades psychiatriques a été prévu dès 1838 par une loi fondatrice. Cette loi combinait pour la première fois l'assistance et la sûreté en créant le placement d'office. Elle obligeait tous les départements de France à se doter d'un établissement spécialisé dans l'accueil des malades psychiatriques. Il y avait donc déjà là une logique territoriale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces établissements historiques sont bien connus et identifiés par l'ensemble de nos concitoyens. Il aura fallu attendre 1990 pour réformer cette loi afin de prévoir que l'hospitalisation libre est la règle et que l'hospitalisation sous contrainte devient une exception, dûment motivée et encadrée.

Néanmoins, la réforme de 1990 n'a pas résolu tous les problèmes posés : elle ne permet pas d'offrir aux malades qui ne peuvent pas consentir aux soins les formes contemporaines de prise en charge, notamment extrahospitalières ; elle ne résout pas le cas des personnes qui doivent être hospitalisées, mais pour lesquelles aucun proche ne peut en faire la demande ; elle fait intervenir immédiatement la mesure d'hospitalisation sous contrainte, alors que, souvent, une période d'observation de trois jours permettrait de dénouer la crise et d'obtenir que le patient consente aux soins, même sous forme d'hospitalisation à temps complet.

C'est précisément une amélioration sur ces trois points que vise le texte qui vous est présenté.

Il est important de rappeler, alors que s'ouvre l'Année des patients et de leurs droits, que toute restriction de liberté d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être motivée que par l'absolue nécessité dictée par son état de santé. C'est pourquoi les dispositions de ce projet s'inscrivent dans les préconisations des différents rapports d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, loi dont je viens de rappeler le bien-fondé mais aussi les limites, et plus spécifiquement dans les propositions du rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires remis en mai 2005. Le bilan de l'application de certaines dispositions de la loi a constitué le socle de la réflexion menée depuis, en particulier sur les points suivants : la nécessité de réviser le dispositif pour tenir compte de la diversification des modes de prise en charge en psychiatrie – je crois en effet qu'il s'imposait de ne pas se limiter à la seule modalité de l'hospitalisation complète – ; la nécessité de pallier l'absence de demande d'un tiers pour procéder à l'hospitalisation sans consentement d'une personne car l'on sait qu'une telle absence est de nature à retarder, voire à empêcher, l'accès aux soins ;…

…enfin, la nécessité d'améliorer le fonctionnement des CDHP, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. S'agissant de ce dernier point, nous avons en effet constaté que le travail quantitatif de ces commissions départementales, pour louable qu'il soit, l'emporte trop souvent sur le travail qualitatif. Les CDHP, outils au service des droits des usagers, sont parfois embolisées par des examens obligatoires, au terme desquels il n'a toutefois jamais été démontré d'hospitalisation abusive. Ces points à améliorer ont été, depuis l'évaluation de la loi de 1990, systématiquement rappelés dans toutes les concertations, avec les patients et leurs familles comme avec les professionnels des soins psychiatriques.

Ce projet ne remet donc pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet. Mais il comprend des avancées substantielles, telle l'intervention du juge des libertés et de la détention, afin de renforcer les droits des personnes garantis par notre Constitution et de se conformer ainsi à la décision du Conseil constitutionnel. En effet, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, le 26 novembre dernier, qu'« en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions relatives au maintien en hospitalisation sur demande du tiers méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ». Le Conseil constitutionnel a fixé au 1er août la date de l'abrogation des dispositions concernées.

Le texte poursuit un triple objectif : un objectif de santé en permettant une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques ; un objectif de sécurité en assurant avant tout celle des patients, mais aussi celle des tiers, lorsque les troubles mentaux de la personne représentent un danger pour elle-même ou pour autrui ; enfin, un objectif de liberté en garantissant aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles.

L'objectif de santé se traduit par le remplacement de la notion d'hospitalisation par celle de soins. Il sera désormais possible d'offrir à un malade qui ne peut consentir aux soins sur un temps long la possibilité de ne pas devoir être hospitalisé continuellement, mais de bénéficier de l'ensemble de la palette des soins offerts par les services psychiatriques de notre pays. C'est une disposition tout à fait évidente. En effet, il arrive qu'une personne souffrant de troubles mentaux qui altèrent son libre-arbitre refuse d'être soignée, mais elle peut tout de même préférer une mesure de soins ambulatoires à une hospitalisation complète en service psychiatrique. Pourquoi alors lui imposer une hospitalisation complète de plusieurs semaines, hospitalisation dont le principe même freine l'adhésion aux soins ? Pourquoi ne pas offrir au praticien la possibilité d'accéder à ces modalités de soins modernes, qu'il pourra proposer à cette personne si elles-lui sont adaptées ?

Tel est bien le sens du projet de loi qui vous est présenté : dissocier les troubles du consentement des mesures d'enfermement, et limiter celles-ci au strict nécessaire, ce qui souligne la confiance que nous portons aux équipes extrahospitalières. Les outils qu'elles ont développés et les réseaux qu'elles ont tissés au plus proche des lieux de vie de la population permettent désormais de leur confier de plein droit des prises en charge particulières de patients au départ non consentants. Ce sont d'ailleurs bien souvent des patients que ces équipes connaissent déjà à travers les soins libres qu'elles leur procurent au moment où les troubles du consentement s'atténuent. Dès lors, il n'est plus nécessaire de conserver le dispositif des sorties d'essai, de plus en plus utilisé jusqu'alors comme une alternative à l'hospitalisation complète. C'était un dispositif qui allait dans le bon sens. Cependant, il faut bien admettre qu'il était assez limité parce qu'il ne ciblait que la réinsertion des malades, au terme d'une longue hospitalisation. Ce dispositif n'est donc plus utile puisque les alternatives à l'hospitalisation complète vont entrer désormais dans le droit commun des soins sans consentement.

Nombre d'hospitalisations sans consentement d'un patient en état de crise peuvent être évitées par des soins apportés dans les trois premiers jours. Les professionnels le disent : il est dommage d'enclencher des mesures au moment d'une crise si celle-ci est passagère. Nous introduisons donc, conformément aux recommandations des rapports successifs, une période d'observation de soixante-douze heures, qui sera matérialisée par un certificat médical à l'issue de celles-ci. L'instauration de cette période permettra de mieux appréhender l'évolution de l'état mental du patient, et donc de mieux décider des modalités de sa prise en charge si celle-ci s'avère nécessaire, hospitalière ou extrahospitalière, consentie ou non consentie. Pour les raisons déjà énoncées, on crée ainsi une procédure de suivi des patients soignés sans leur consentement sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Ces soins seront dispensés sur la base d'un protocole : celui-ci devra préciser le type de la prise en charge, les lieux de traitement et la périodicité des soins. L'avantage de ce processus, c'est de pouvoir adapter les modalités de la prise en charge à tout moment et de présenter les choses de façon très claire au patient.

Les tiers, souvent des membres de la famille, seront par ailleurs informés du changement de la prise en charge dès lors que l'hospitalisation complète s'interrompt. Concernant les familles, comme l'ont souligné de nombreux rapports, il apparaît que nombre de patients ont perdu tout lien avec la leur et avec leurs proches, et qu'il est alors très difficile de les faire entrer en soins. Parfois, la famille est là, mais il lui est trop difficile d'accepter l'idée de formuler une demande de soins psychiatriques pour son proche.

Les professionnels nous le disent : ils cherchent pendant des heures un tiers qui accepte de formuler une demande. C'est directement l'accès aux soins qui est alors mis en jeu, ce que nous ne pouvons tolérer. Il arrive parfois aux professionnels de la psychiatrie de devoir abusivement enclencher des hospitalisations d'office pour des patients qui ne présentent pas un risque majeur pour autrui.

Ce n'est pas satisfaisant, en effet.

C'est pourquoi la nouvelle procédure permettra au directeur de l'établissement, dans le seul cas de péril imminent pour la santé du patient, de prononcer l'admission du patient lorsqu'il n'est pas possible de recueillir une demande d'un tiers. Cette disposition a pour but de permettre aux personnes pour lesquelles il existe une urgence psychiatrique avérée d'être prises en charge immédiatement, et de ne pas dépendre de la présence, ou non, de proches.

Il arrive aussi parfois qu'un proche demande la sortie d'une personne hospitalisée sous contrainte, ce que la loi de 1990 autorise de plein droit. Le patient n'est donc plus soigné, ce qui engendre un risque grave pour la personne : par exemple, un patient sort à la demande de sa famille, alors qu'il est victime de d'un risque suicidaire encore majeur. Pour ces cas très particuliers, toujours très difficiles à vivre pour les médecins et leurs équipes, le projet de loi permet au psychiatre de s'opposer à cette sortie, dès lors qu'il existe un péril imminent pour la santé de ce patient. Cette mesure permet d'apporter des garanties supplémentaires en termes de continuité des soins.

J'en viens à l'objectif de sécurité, sécurité pour les patients mais aussi sécurité juridique pour les acteurs.

Garantir la continuité des soins est un objectif de santé, mais c'est aussi un objectif de sécurité, d'abord pour le patient, qui est avant tout une personne bien souvent victime de ses propres actes. Les personnes souffrant de troubles mentaux ont fréquemment des comportements qui leur nuisent, en effet. Elles sont aussi plus souvent victimes d'agressions. Faciliter l'accès aux soins, améliorer leur prise en charge, c'est donc directement agir pour leur sécurité, et pour la qualité de vie des aidants.

Par ailleurs, le projet de loi introduit des modalités particulières pour certains patients. Il s'agit de ceux qui ont fait l'objet d'une hospitalisation en application des articles L. 3213-7 du code de la santé et 706-135 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qui ont été déclarés irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux. Ce sont aussi des personnes qui, au cours d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'État, auront séjourné dans une unité pour malades difficiles.

Pour mieux encadrer le passage de l'hospitalisation complète aux autres formes de prise en charge, il sera nécessaire d'accompagner la proposition du psychiatre d'un avis collégial. Celui-ci associera le psychiatre traitant du patient, un psychiatre de l'établissement et un membre de l'équipe qui suit le patient au quotidien : cadre de santé, assistant social, infirmier, psychologue. Le but de cet avis est bien entendu de conforter l'examen du psychiatre traitant.

L'ensemble de ces avis seront d'ailleurs transmis au préfet pour étayer sa décision. En cas de désaccord entre, soit les membres du collège, soit le collège et les experts, il appartiendra au préfet de suivre, ou non, l'avis du psychiatre traitant, le cas échéant en sollicitant une ou des expertises supplémentaires.

J'en arrive au troisième axe majeur de ce projet de loi : l'objectif de garantie des libertés individuelles des patients.

La proportionnalité de la mesure d'hospitalisation complète, dès lors que celle-ci excède quinze jours, sera soumise au contrôle systématique du juge des libertés et de la détention. Le Gouvernement a fait le choix de prévoir un renouvellement du contrôle de plein droit exercé par ce juge tous les six mois, à compter de la dernière décision prise par le juge.

Je rappelle que cette saisine automatique du juge s'ajoute au recours facultatif, déjà prévu par le code de la santé publique, et qui, bien entendu, est maintenu : le patient peut déjà saisir à tout moment le juge des libertés, et conservera ce droit à l'avenir.

Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de la conformité à la Constitution du régime de l'hospitalisation d'office. Il n'en demeure pas moins que les garanties demandées par le Conseil constitutionnel pour les hospitalisations à la demande d'un tiers doivent également être apportées aux hospitalisations d'office. La nécessité de faire intervenir le juge, en cas de prolongation de l'hospitalisation au-delà de quinze jours puis de six mois, doit donc également être requise pour les mesures d'hospitalisation d'office.

Mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, ce projet de loi vise à permettre un meilleur accès aux soins pour les malades, selon les modalités qui leur seront le mieux adaptées, aux différents moments de l'évolution de leur pathologie psychiatrique. Il permet également de garantir à l'ensemble de la population, aux patients et à leurs proches que toute personne pourra être prise en charge de manière continue et efficace, dès lors qu'il existe un risque grave d'atteinte à la sécurité de la personne malade et à celle d'autrui.

Je crois que le texte auquel nous sommes parvenus, après les travaux d'évaluation de la loi de 1990, les différentes concertations et les travaux en commission, est nuancé et équilibré. En ce domaine, l'équilibre est particulièrement difficile à trouver, car il y a toujours le risque, soit de stigmatiser les personnes atteintes de troubles mentaux, soit de dénier la spécificité de leurs troubles et des conséquences de ceux-ci.

C'est sur cet équilibre, mesdames et messieurs les députés, que vous allez débattre et vous prononcer. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je n'interviendrai quant à moi que sur l'aspect juridique de ce texte.

Le projet de loi soumis à votre examen modifie profondément notre droit en rénovant les modalités de prise en charge des patients en soins psychiatriques ainsi que la protection de leurs droits et libertés. Il met aussi l'institution judiciaire face à un véritable défi dont l'échéance, au 1er août prochain, arrive à grands pas.

Comme vous le savez, le volet « judiciaire » de ce projet vise à mettre le droit français en parfaite conformité avec les exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 novembre 2010, a en effet estimé nécessaire que soit instauré un contrôle systématique des mesures d'hospitalisation sans consentement par le juge judiciaire, qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, est le gardien de la liberté individuelle.

Le texte du Gouvernement prévoit ainsi un contrôle de plein droit du juge dans les quinze jours suivant l'admission en hospitalisation complète, qu'elle intervienne sur décision du directeur d'établissement ou sur décision du préfet. Le projet apporte une garantie supplémentaire en imposant qu'après ce premier contrôle à quinze jours le juge judiciaire intervienne de six mois en six mois, aussi longtemps que se poursuit la mesure.

Il s'agit là d'un véritable défi, car la mise en oeuvre de ce contrôle systématique, qui est d'abord un progrès de l'État de droit et doit être salué comme tel, exigera des juridictions et de l'ensemble des acteurs judiciaires un effort considérable et une mobilisation sans précédent.

En effet, le nombre de décisions juridictionnelles auxquelles donnera lieu ce nouveau régime de contrôle a été évalué, dans l'étude d'impact qui vous a été soumise, à environ 65 000 chaque année. Bien évidemment, le Gouvernement est déterminé à tout mettre en oeuvre pour que cette réforme soit accompagnée, dans les délais les plus brefs possibles, des moyens nécessaires, et des mesures vont être annoncées dans quelques jours. Mais cette réforme exigera aussi une organisation sans faille des juridictions afin qu'elles soient en mesure de faire face dès le 1er août aux nouvelles responsabilités que le législateur entend leur confier.

Aussi souhaitais-je appeler votre attention et votre vigilance, au cours des débats, sur l'impact de la réforme pour les juridictions et, au-delà, sur les principes qui doivent sous-tendre nos travaux.

Gardons-nous en effet de vouloir « toujours plus de juge », là même où son intervention n'est pas absolument nécessaire. Gardons-nous, surtout, de confondre les rôles et de faire jouer au juge celui de l'autorité administrative ou celui du médecin. La réforme ambitieuse que nous sommes en train de bâtir ensemble ne fonctionnera que si chacun remplit l'office qui lui revient en vertu de ses compétences et de sa place dans le fonctionnement de l'État.

À cet égard, je salue les travaux riches et intenses que votre rapporteur et votre commission des affaires sociales ont menés depuis quelques semaines, en peu de temps d'ailleurs.

Je veux saluer aussi les nombreuses améliorations qu'ils ont apportées au texte. J'ai cependant la conviction qu'il faut chercher encore un meilleur équilibre sur deux points importants à mes yeux.

Je veux que l'on parvienne au meilleur équilibre possible et je suis sûr que l'Assemblée sera d'accord avec moi.

La semaine dernière, la commission des affaires sociales a considéré que le rôle du juge devait être enrichi sur deux points pour compléter le dispositif proposé par le Gouvernement : d'abord par une intervention systématique du juge en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, ensuite par la faculté donnée au juge d'ordonner des soins ambulatoires lorsqu'il est saisi d'une mesure d'hospitalisation complète.

En tant que telles, ces extensions de compétences du juge des libertés et de la détention ne m'apparaissent ni nécessaires au regard des exigences constitutionnelles ni opportunes même si, pour une partie au moins, les préoccupations qui les inspirent appellent des réponses.

Votre commission entend confier au juge le rôle d'« arbitre obligé » en cas de conflit entre le représentant de l'État et l'équipe soignante s'agissant de la modification éventuelle des modalités de soins. Appartient-il réellement au juge judiciaire d'intervenir systématiquement comme arbitre des divergences entre préfets et psychiatres, à quelque stade qu'elles apparaissent et en l'absence même de recours de l'intéressé ?

Honnêtement, je ne le crois pas. Ce serait aller très au-delà des exigences du droit, droit interne ou conventionnel. Il risque d'y avoir de nombreux conflits entre les préfets et les médecins.

Il n'appartient pas au juge d'être administrateur.

Il lui appartient tout à fait, en revanche, de juger si la décision de l'administrateur a été ou non la bonne. Mais, je le répète, ce n'est pas au juge de se faire administrateur. Si le préfet a une position et si le médecin en a une autre, ils ne vont pas appeler le juge comme arbitre. Il appartient très naturellement à l'administrateur d'assumer toutes ses responsabilités et de rechercher, avec le concours des médecins, le bon équilibre entre la protection de l'ordre public et les besoins du patient. Et une fois la décision prise, il est tout à fait normal que l'on puisse intenter un recours contre elle.

Monsieur Mallot, compte tenu des responsabilités auxquelles vous prétendez, c'est au contraire une affaire simple !

Vous voulez sans doute parler de ma candidature à la présidentielle ? (Sourires.)

Le décret du 16 fructidor an III interdit au juge de se faire administrateur, c'est-à-dire qu'il ne lui appartient pas de prendre la responsabilité de l'administration.

Il s'agit de donner au juge le pouvoir de contrôler l'administration, et éventuellement, comme cela existe partout…

Je ne suis pas embêté du tout…

Je répète simplement que le juge n'est pas un administrateur, qu'il peut être saisi, comme toujours,…

…de toute décision de l'administration. Il est donc possible de contester la décision devant un juge. Vous êtes vous-même, monsieur Le Guen, administrateur local. Il peut arriver que l'on conteste vos décisions. En revanche, ce n'est pas le juge qui prend la décision, mais l'administrateur.

Après, on conteste la décision de l'administrateur.

Il sera impossible de faire fonctionner le système si, chaque fois que le préfet et le médecin ne sont pas d'accord, ils décident d'appeler le juge comme arbitre.

Aujourd'hui déjà, des procédures sont prévues. Et si les choses se passent comme je le dis, on n'a plus de problème, monsieur le rapporteur ; l'affaire sera réglée et j'en serai heureux !

Bref, il est tout à fait normal que l'on puisse contester devant le juge la décision du préfet.

Ce recours, il est possible, il existe et, aujourd'hui même, le texte prévoit qu'il peut être fait par le patient, bien entendu, mais également par toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci. Nous sommes tout à fait d'accord pour que ces règles simples et claires puissent s'appliquer.

Avez-vous donc l'intention de parler toute la soirée, monsieur Le Guen ?

Monsieur le ministre, veuillez poursuivre, M. Le Guen n'a pas la parole.

Je n'ai aucun problème pour débattre avec vous quand vous voulez, mais à condition que ce soit un vrai débat !

Je veux donc insister sur le fait que le recours au juge est d'ores et déjà possible. Le Gouvernement l'admet parfaitement. Mais ce qui nous pose un problème, c'est que l'on vienne demander au juge d'arbitrer entre deux autorités : l'autorité médicale et l'autorité préfectorale,…

…parce que ce n'est pas son rôle. Que l'on conteste devant le juge la décision du préfet, c'est normal, acceptable,…

…et cela doit pouvoir se faire ; le Gouvernement en est tout à fait d'accord.

Je rappelle que la règle est simple : dès aujourd'hui, le directeur de l'établissement peut, sur simple déclaration recueillie auprès du patient, lancer le recours. C'est ce qui est prévu et nous n'avons aucun problème pour aller dans ce sens.

Afin de renforcer davantage l'effectivité de ce recours, je suis d'ailleurs tout à fait favorable à ce que l'on prévoie dans la loi que le patient doit être informé des conclusions du psychiatre, de la possibilité pour lui de former un recours et de son droit d'être assisté à l'audience par un avocat. Cette option me paraît tout à fait appropriée et replace chacun des acteurs dans son rôle.

Certains parlementaires ont déposé des amendements visant à substituer, en cas de conflit entre l'équipe soignante et le préfet, l'exigence d'une information spécifique du patient pour la saisine de plein droit du juge. Je tiens à souligner que le Gouvernement est favorable à ce dispositif et fait pleine confiance aux débats parlementaires pour faire émerger une solution équilibrée.

Votre commission des affaires sociales a également souhaité la semaine dernière que le juge puisse substituer à une mesure d'hospitalisation sans consentement des soins ambulatoires sans consentement au lieu de se limiter à en prononcer la levée ou le maintien. Si j'ai bien compris ce qu'a déclaré le rapporteur, un accord a été trouvé sur ce point ou est en passe de l'être.

Je comprends parfaitement l'intention qui sous-tend cette demande, mais il me paraît important que ne soient méconnus ni le sens de l'exigence, rappelée par le Conseil constitutionnel, d'une intervention accrue du juge dans le suivi des mesures, ni la nature de l'office du juge.

Le nouveau contrôle de plein droit du juge dans les quinze jours de l'admission en hospitalisation complète, puis tous les six mois, permettra d'assurer la conformité de notre droit à l'article 66 de la Constitution.

En revanche, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les mesures de soins ambulatoires sans consentement.

Il n'a en effet aucune légitimité pour ordonner lui-même une telle mesure et arbitrer entre les très nombreuses modalités de soins auxquelles peut concrètement renvoyer cette forme de prise en charge.

Mais on ne saurait davantage envisager que le juge doive se borner à ordonner des soins ambulatoires sans en définir les modalités précises, ni être en mesure d'apprécier le degré d'atteinte aux libertés qu'elles impliquent : transformer le juge en caution médicale serait contraire aux exigences constitutionnelles.

C'est la première fois que je vois un médecin vouloir être remplacé par un juge, monsieur Le Guen. J'ai bien fait de venir !

Et moi, c'est la première fois que je vois un garde des sceaux prendre la poudre d'escampette, car c'est bien ce que vous êtes en train de faire !

Ainsi, le choix de l'opportunité d'un protocole de soins comme de ses modalités est et doit rester de la seule compétence des médecins.

Certains objecteront peut-être qu'un recours à l'expertise pourrait permettre au juge d'intervenir légitimement pour ordonner une mesure de soins ambulatoires. Un tel recours à l'expert est-il souhaitable ? Est-il seulement possible ? Je ne le pense pas. Pourquoi ?

Tout d'abord, chacun en convient, le nombre d'experts psychiatres disponibles est aujourd'hui très réduit, alors même que le nombre de missions judiciaires est en constante augmentation. Nous connaissons par ailleurs leurs inquiétudes fortes relatives à leur organisation pour répondre au mieux à leur rôle d'auxiliaire de justice.

Ensuite, le recours à l'expertise est un facteur d'allongement des procédures, en particulier s'il est demandé à l'expert la mission plus complexe consistant à proposer, le cas échéant, un protocole de soins. Or, dans le cadre du contrôle de plein droit, cet allongement n'est compatible ni avec les exigences constitutionnelles ni avec les exigences conventionnelles.

Je rappellerai simplement que l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne exige en effet que le recours soit examiné à bref délai. On ne doit pas oublier que cette exigence a valu à notre pays d'assez nombreuses condamnations devant la Cour de Strasbourg. Il importe de donner à la justice les moyens de les éviter à l'avenir.

Enfin, le recours accru à l'expertise aurait un impact budgétaire significatif sur les finances publiques, que l'on peut d'ores et déjà chiffrer à plusieurs millions d'euros. Il faut en avoir clairement conscience à l'heure où nous engageons les débats sur ce texte.

Le projet de loi, s'agissant en particulier du contrôle de plein droit, s'est efforcé d'assurer au juge les moyens de circonscrire l'expertise à un petit nombre de dossiers, ceux dans lesquels les avis conjoints de deux psychiatres, ou l'avis du collège de professionnels de santé s'avéreraient insuffisants.

Enfin, et je sais que ce point vous tient à coeur, vous devez être rassurés : la continuité des soins n'est pas méconnue par le texte qui vous a été proposé par le Gouvernement et elle peut être encore mieux garantie.

Le projet du Gouvernement prévoit la possibilité pour l'équipe médicale de mettre en oeuvre des soins ambulatoires sans consentement à l'issue d'une décision judiciaire de mainlevée d'hospitalisation.

Je ne verrais que des avantages à ce que la transition entre les deux régimes soit mieux garantie encore, et je sais que votre rapporteur, soutenu par la commission des affaires sociales, vous proposera des amendements en ce sens, avec lesquels je veux d'emblée marquer mon accord. Nora Berra vous signifiera elle aussi que c'est la position de l'ensemble du Gouvernement. Ainsi, nous ferons en sorte que la garantie des droits soit effectivement assurée et que les patients bénéficient des soins les plus adaptés à leur situation.

Comme je le disais en commençant, le juge, en vertu de l'article 66 de la Constitution, est le garant des libertés individuelles. C'est la grandeur de sa tâche en même temps que sa spécificité. Je fais confiance à la sagesse de l'Assemblée pour parvenir, à l'issue de ces débats, au texte le plus équilibré possible, qui soit en même temps opérationnel…

…et qui permette aussi au juge de remplir son office. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Guy Lefrand, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, avant d'aborder la question des soins psychiatriques sans consentement, qui fait l'objet du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de manière plus globale de la santé mentale dans notre pays et, peut-être, contribuer ainsi à éclairer sous un nouveau jour le sujet que nous allons examiner.

Vous le savez, une personne sur cinq, chaque année, et une sur trois si l'on regarde la prévalence pendant la vie entière, est atteinte de troubles mentaux.

Une personne sur cinq est atteinte de schizophrénie, d'un trouble bipolaire, d'une addiction, de dépression ou d'un trouble obsessionnel compulsif. Ces cinq maladies mentales font partie des dix pathologies jugées les plus préoccupantes pour le XXIe siècle par l'Organisation mondiale de la santé.

En France, 20 % de la population souffrent d'une pathologie relevant de la psychiatrie. La schizophrénie représente 1 % de la population générale…

…et 15 % des schizophrènes se suicident. Les personnes atteintes de troubles mentaux dans la population générale sont douze fois plus victimes d'agressions physiques, cent trente fois plus victimes de vols et ont une espérance de vie de vingt-cinq ans inférieure à celle de leurs concitoyens.

Le rapport remis par Édouard Couty à la ministre chargée de la santé en janvier 2009 sur les missions et l'organisation de la santé mentale en France prévoit en outre une augmentation de 50 % de la contribution des maladies mentales à la morbidité générale si aucune mesure n'est prise.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je milite fermement pour l'élaboration d'un grand plan santé mentale, comme il y eut un plan cancer et un plan Alzheimer.

Ce plan est indispensable à plus d'un titre. Tout d'abord, en matière de recherche, car la France a accumulé beaucoup de retard et y consacre peu de moyens si l'on compare avec les dépenses de prise en charge des maladies mentales.

La prévention et la gestion des alertes doivent également être améliorées.

Une meilleure organisation de la réponse à ces alertes et, tout simplement, leur meilleure prise en compte sont indispensables. C'est le sens des amendements que nous avons votés ensemble, à l'unanimité, en commission.

De plus, une meilleure formation des médecins généralistes permettrait une détection plus précoce des troubles et un diagnostic moins tardif. Je vous rappelle en effet que les troubles bipolaires souffrent aujourd'hui d'un retard moyen de diagnostic de huit à neuf ans. Cela permettrait de limiter les recours à la contrainte.

Cela nous amène inévitablement à la question de l'organisation des soins et à la démographie médicale. Nous sommes, dans ce contexte, confrontés à un paradoxe : la France est au deuxième rang mondial en nombre de psychiatres par habitant, mais il lui manque plus de mille médecins hospitaliers. Or ce sont eux qui traitent les pathologies les plus lourdes. Une remise en cause de l'organisation actuelle et l'accentuation des moyens, notamment avec un renforcement des structures ambulatoires, sont indispensables.

Enfin, il est tout simplement impératif que les maladies mentales soient mieux connues et mieux acceptées par la population. Nous devons en parler sans tabou, sans stigmatiser celles et ceux qui en sont les victimes, pour qu'un plus grand nombre de personnes malades puissent in fine accéder aux soins. On ne le dira jamais assez : les personnes atteintes de maladies mentales sont avant tout des personnes qui souffrent et qui ont besoin de soins.

Comme je l'ai souligné lors de la réunion de la commission des affaires sociales, aujourd'hui, le premier risque pour ces personnes n'est pas l'hospitalisation abusive mais l'absence de détection et de prise en charge de leur pathologie.

Loin des travers caricaturaux que certains militants souhaitent, à tort, lui attribuer, le projet de loi que nous examinons a pour premier objectif de faire en sorte que les soins adéquats soient apportés aux personnes qui en ont besoin, que celles-ci soient conscientes ou non de leur maladie.

Car s'il doit y avoir des soins sans consentement, c'est avant tout parce que, dans bien des cas, la personne malade n'est pas consciente de ses troubles et n'est donc pas en mesure de consentir aux soins alors même qu'ils sont nécessaires.

Si, comme l'a souligné un amendement de Mme Fraysse adopté par la commission, l'hospitalisation libre reste évidemment la voie à favoriser pour permettre aux personnes malades de se soigner, cela n'est malheureusement pas toujours possible, en raison de l'état mental de la personne souffrant de ces troubles. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir admettre en soins sans consentement sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du préfet, des personnes qui ont besoin d'une prise en charge immédiate et qui, le cas échéant, représentent un danger pour autrui mais surtout pour elles-mêmes. Je vous rappelle que, sur les 12 000 suicides recensés chaque année, 4 000 sont attribués à des personnes souffrant de pathologie mentale. C'est un versant sécuritaire de la loi que j'assume parfaitement.

Toutefois, depuis l'adoption en 1838 d'une législation spécifique sur les soins psychiatriques, qui reste d'ailleurs l'ossature du texte actuel, les droits et la protection des patients hospitalisés sans leur consentement n'ont cessé d'être renforcés.

Avant même la loi du 27 juin 1990, la loi du 2 février 1981 a contribué à asseoir le contrôle du juge judiciaire sur les décisions de l'administration, et nous aurons l'occasion d'y revenir, monsieur le ministre. La montée en puissance du juge, rendue nécessaire par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, apparaît ainsi comme un processus continu, à l'oeuvre depuis trente ans.

Quant à la loi de 1990, si elle a conservé les deux modes d'hospitalisation sans consentement prévus par la loi de 1838, l'hospitalisation sur demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office, elle a par ailleurs consacré un socle de droits incompressibles pour les patients hospitalisés sans leur consentement et amorcé un rééquilibrage au sein du dispositif de l'hospitalisation d'office entre les considérations sanitaires et les considérations d'ordre public, renforçant le caractère médical des hospitalisations. Cette évolution a ensuite été confirmée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a exigé une atteinte « grave » à l'ordre public pour justifier l'hospitalisation d'office.

En prévoyant l'information régulière des patients sur leurs droits, notamment au recours, et sur leur état de santé, et en consacrant, conformément à la décision du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel, une place accrue au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, dans le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, le projet de loi s'inscrit dans la lignée des textes qui l'ont précédé.

La commission des affaires sociales a toutefois considéré que le projet de loi, dans sa version issue de la lettre rectificative du 26 janvier, restait au milieu du gué. Vous l'avez souligné et je vous en remercie, madame la secrétaire d'État : c'est le texte de la commission qui apparaît parfaitement équilibré.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a choisi de prévoir un recours automatique au juge en cas de désaccord, objet de votre inquiétude, monsieur le ministre, entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins. Je me permets de vous rappeler que le psychiatre donne un avis et que le préfet prend une décision. Le juge interviendra sur la décision du préfet, non sur une divergence entre les deux. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)

Il s'agit là d'une avancée importante, qui s'inscrit dans la lignée du rééquilibrage à l'oeuvre dans notre législation entre le sanitaire et l'ordre public, avancée qui était attendue sur le terrain, tant par les psychiatres que par les familles.

Par ailleurs, la commission a souhaité rétablir la possibilité, prévue dans le projet de loi initial, pour le juge de substituer une forme de prise en charge à une autre lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un recours individuel et d'étendre cette faculté aux cas qui lui seront soumis dans le cadre du contrôle automatique.

L'objectif poursuivi au travers de ces amendements était de renforcer l'obligation pesant sur le patient de se soigner, même lorsqu'une hospitalisation complète n'est pas jugée nécessaire. Néanmoins, monsieur le ministre, j'ai entendu l'interpellation des magistrats et votre inquiétude quant aux difficultés concrètes d'application que pourrait entraîner cette dernière disposition, notamment en termes de suivi de l'application du jugement, et eu égard à la charge déjà importante incombant au juge dans le dispositif prévu par le projet de loi. Je vous proposerai donc, par voie d'amendements, de préciser plus clairement dans le texte que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète décidée par le juge ne signifie pas pour autant l'arrêt de tout soin – nous sommes bien sur deux versants différents, l'hospitalisation complète et les soins – et que le patient peut ensuite être admis en soins sans consentement sous une autre forme.

Par ailleurs, le texte ne fait pas fi des préoccupations liées à la sécurité de nos concitoyens en prévoyant des mesures de précaution renforcées pour certaines catégories de malades dont la dangerosité potentielle apparaît plus élevée. Ces précautions consistent notamment en des avis médicaux supplémentaires requis lorsqu'il est envisagé de modifier la forme de prise en charge, ou de prononcer la levée des mesures de soins dont font l'objet les personnes déclarées pénalement irresponsables.

La commission des affaires sociales, suivant en cela la proposition de son rapporteur, a cependant voulu, je crois à l'unanimité, introduire une forme de droit à l'oubli, rendant inopérantes ces dispositions lorsque l'événement déclencheur a eu lieu un nombre d'années suffisant auparavant, nombre d'années qui sera déterminé par décret en Conseil d'État, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion des amendements.

L'objectif est d'éviter une stigmatisation injuste de ces personnes et de ne pas rendre plus difficile leur sortie de soins.

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le changement de paradigme auquel procède le texte en substituant, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, à la notion d'« hospitalisation sans consentement » celle de « soins sans consentement ». Il s'agit là, selon nous, d'une évolution très importante dans la conception des soins psychiatriques sous contrainte, qui réduit l'enfermement à une simple modalité de soins parmi d'autres.

Recommandée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de 2005, cette formule non seulement met fin aux dérives constatées dans la pratique des sorties d'essai renouvelées parfois pendant plus de dix ans, mais contribue à réexaminer nos pratiques et notre organisation médicale au service des personnes malades. C'est dans cette perspective que la commission propose, d'une part, de confier à l'agence régionale de santé la responsabilité d'organiser la gestion des urgences psychiatriques, d'autre part, de prévoir que des conventions soient conclues, à l'initiative des directeurs d'établissement psychiatrique, avec tous les acteurs concernés, afin d'assurer le suivi et l'accompagnement des personnes faisant l'objet de soins sans consentement sous forme ambulatoire.

Nous avons eu en commission un débat constructif et apaisé sur ce texte. Nombre d'entre nous, que ce soit en raison de leur profession ou de leur qualité d'élu local, se sont en effet trouvés, un jour ou l'autre, confrontés à des cas d'hospitalisation sous contrainte. Et si chacun a pu avoir connaissance d'erreurs, dans un sens comme dans un autre, de cas de personnes hospitalisées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ou de patients qui sortent du système de soins prématurément, nous savons que le dispositif des soins psychiatriques sans consentement est nécessaire et utile.

D'aucuns souhaiteraient que le préfet y joue un rôle moins important, d'autres voudraient que seul le juge puisse décider de soins sous contrainte – cela a été proposé lors des auditions –, que les familles soient plus ou moins présentes, que l'hospitalisation reste la norme, soit pour des questions de facilité de soins, soit, au contraire, pour des questions de sécurité. Mais nous poursuivons tous, mes chers collègues, un même objectif : préserver l'équilibre fragile, sur lequel repose l'édifice de la loi de 1990, entre la nécessité d'apporter des soins, le respect des libertés individuelles et la protection de la sécurité de tous.

À cet égard, je crois, ainsi que vous l'avez indiqué, que le texte issu de la commission des affaires sociales préserve l'équilibre entre santé, liberté et sécurité.

Je ne doute pas que le débat que nous allons avoir et les amendements que nous allons examiner venant de part et d'autre de l'hémicycle nous permettent de conforter cet équilibre. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5, du règlement.

La parole est à M. Serge Blisko.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 5 mai 2010, le Gouvernement avait déposé un projet de loi sur les droits et la protection des personnes bénéficiant de soins psychiatriques. Ce projet, qui devait initialement être discuté à l'automne dernier, est devenu une construction législative quelque peu hasardeuse puisque, par une lettre rectificative, le Gouvernement a été obligé de tenir compte des obligations nées de la récente décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010.

Ce projet de loi visait à réformer la loi du 27 juin 1990, ressentie par beaucoup de soignants et de familles, on l'a assez dit, comme mal appliquée, d'application difficile et assez peu respectueuse des droits des malades, en particulier peu en phase avec la loi du 4 mars 2002.

Mais, depuis plusieurs années, le contexte s'est modifié : s'est surajoutée une inquiétude sécuritaire qui se traduit par une mise en exergue et une surmédiatisation de faits tragiques impliquant des malades psychiatriques. Je citerai le terrifiant crime de l'hôpital psychiatrique de Pau ou encore la mort, le 12 novembre 2008, d'un étudiant assassiné par hasard dans une rue passante de Grenoble par un malade schizophrène qui venait de fuguer de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève.

Quelques jours après ce drame, le Président de la République présentait à l'hôpital psychiatrique d'Antony, dans un discours resté malheureusement célèbre, un projet de réforme de la loi de 1990, ainsi qu'un plan de sécurisation des hôpitaux qui prévoyait la création de multiples chambres d'isolement, de nouvelles places en unités pour malades difficiles, un contrôle préfectoral des permissions de sortie. Il annonçait la systématisation des soins sous contrainte et suggérait même l'utilisation de bracelets électroniques pour les malades, assimilés ainsi à des délinquants.

Il s'agissait d'ailleurs d'une récidive de sa part puisqu'une première tentative avait eu lieu en 2007, mais le ministre de l'intérieur de l'époque avait dû reculer devant la réprobation unanime de toutes les équipes soignantes quand il avait imaginé réformer l'hospitalisation sous contrainte en neuf articles dans une loi de prévention de la délinquance.

Cette fois-ci, nous y sommes, et les soignants et les patients comprendront enfin où se trouve l'autorité.

Le projet de loi a donc poursuivi son chemin et il arrive aujourd'hui bien mal ficelé.

En effet, vous l'avez tous dit, il s'est alourdi et complexifié suite à la décision du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l'hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers ont été censurés a posteriori et le Conseil constitutionnel a précisé le contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation sans consentement. Car vous avez à juste titre, madame la secrétaire d'État, élargi la décision du Conseil aux hospitalisations d'office décidées par l'autorité publique.

Je souhaite, en exposant cette motion de rejet préalable, montrer à quel point ce projet de loi est irrecevable sur trois points.

Depuis 1838, loi princeps, en passant par 1990, des lois successives créent une dérogation spécifique aux malades mentaux en autorisant que le maintien à l'hôpital soit organisé contre leur gré, sans leur consentement, soit pour répondre à leur intérêt propre par l'hospitalisation sur la demande d'un tiers, soit en raison d'un trouble grave de l'ordre public ou à la sécurité des personnes par l'hospitalisation d'office.

M. le rapporteur a donné des chiffres que je ne conteste pas, mais il faut dire que le nombre d'hospitalisations d'office dans ce pays, plus de 13 000 par an, est tout de même extrêmement élevé par comparaison avec des pays voisins. De ce point de vue, nous devons nous interroger sur les difficultés que nous avons à entamer un dialogue avec un certain nombre de personnes malades pour ne pas arriver à cette extrême brutalité, même si elle est parfois nécessaire, qu'est l'hospitalisation d'office.

Le projet de loi que nous discutons vise à apporter une réponse à un problème complexe, nous le savons tous. En effet, il est particulièrement ardu de définir les critères permettant d'évaluer le risque de dangerosité d'un malade mental, et peut-être plus encore de déterminer à partir de quand les soins qui lui ont été prodigués longuement, pendant des semaines, voire des mois, autorisent qu'il puisse sortir d'un établissement sans créer de risques majeurs pour les tiers.

On voit bien que la procédure d'hospitalisation sous contrainte pourrait être orientée soit dans le champ de la sécurité publique soit dans celui de la santé publique.

Malgré les améliorations incontestables, monsieur le rapporteur, qui ont été apportées au texte initial par le travail en commission…

…le climat apaisé et l'écoute attentive dont vous avez fait preuve à l'égard de tous les députés, quelle que soit leur opinion, vous avez été, hélas ! contrecarré par l'autisme du Gouvernement. Le texte proposé reste peu protecteur, voire menaçant pour les droits du malade. Il n'est pas arrivé à se situer clairement dans le champ de la santé publique et c'est là son principal défaut.

Enfin, ce texte s'inscrit dans un contexte de grande souffrance de la psychiatrie publique en France. C'est ce contexte totalement occulté parfois, même si ce n'est pas le cas ce soir, qui amène à douter très fortement des chances de réussite de ce projet de loi.

J'affirmais il y a quelques instants que la logique sécuritaire l'emportait sur la logique sanitaire. En effet, ce projet de loi crée le soin sous contrainte en ambulatoire. Cela nous pose à tous de graves questions de principe. La création d'une « obligation de soins », qui ne se réaliserait pas nécessairement à l'hôpital mais pourrait se décliner en ambulatoire, permettrait d'aborder la question du consentement aux traitements, d'éviter autant que possible de recourir à l'hospitalisation – point positif selon vous, qui arguez du coût, mais aussi du traumatisme que peut constituer l'enfermement, a fortiori dans un lieu très fortement stigmatisé – et de sortir de l'hypocrisie de certaines sorties d'essai prolongées, parfois des années durant et utilisées de fait comme des contraintes au traitement ambulatoire.

De ce point de vue, n'aurait-il pas été plus prudent, dans un premier temps, d'expérimenter ce changement de paradigme, pour reprendre vos propres termes ? À la suite d'une hospitalisation sous contrainte, on aurait pu imaginer une période intermédiaire où la personne, une fois sortie de l'hôpital, serait astreinte à venir en consultation dans un CMP et à prendre un traitement. On aurait là l'équivalent de la sortie d'essai et l'institution d'un contrat entre l'équipe médicale et la personne malade.

Or, dans les alinéas 14 et 15 de l'article 1er de votre projet de loi, vous instaurez d'emblée – et c'est ce que nous critiquons – les soins sans consentement en ambulatoire, sans passer par l'étape de l'hospitalisation, donc sans progression « pédagogique ». Vous créez une contrainte majeure, puisqu'elle pourra s'exercer jusqu'au domicile du malade, avec tous les risques que cette intrusion comporte pour son entourage.

Nous nous réjouissons en revanche de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 et de sa motivation soulignant l'exigence de deux certificats médicaux pour toute hospitalisation sous contrainte,…

….même si l'on sait la difficulté de trouver deux médecins non attachés à l'établissement dans certaines zones, en raison de la démographique médicale catastrophique, et nous y reviendrons sans doute.

Par ailleurs, nous sommes satisfaits du contrôle désormais systématique des hospitalisations sous contrainte par le juge des libertés, imposé par le Conseil Constitutionnel au bout de quinze jours d'hospitalisation, puis au bout de six mois. Le groupe socialiste proposera d'ailleurs un amendement pour avancer ce deuxième contrôle à quatre mois plutôt que six, mais nous approuvons l'idée générale du contrôle par le juge judiciaire d'un enfermement aussi long.

Peut-on imaginer néanmoins que la nécessité d'un recours au juge, au quinzième jour d'une hospitalisation sous contrainte, puisse ne pas s'appliquer également aux soins sous contrainte en ambulatoire ? Vous avez évoqué cette piste, monsieur le rapporteur, mais vous avez sans doute été bloqué dans votre élan. Nous souhaiterions donc que vous puissiez vous libérer totalement.

En revanche, deux points nouveaux nous apparaissent très menaçants pour les libertés individuelles.

Le premier porte sur la question des soixante-douze heures. L'article L. 3211-2-2 prévoit qu'une personne admise en soins psychiatriques sous la contrainte « fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical [...] confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d'admission [...].» Ce praticien est différent du rédacteur du ou des certificats nécessaires pour l'admission du patient, ce qui respecte l'esprit de la loi qui, depuis 1838, multiplie les précautions avant l'admission d'un malade dans un service fermé.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au précédent alinéa. Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l'établissement propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante douze heures mentionné au troisième alinéa, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins », en quelque sorte la « feuille de route » médicale.

Certes, les hospitalisations contraintes sont parfois nécessaires pour des personnes en période de crise et qui ne sont plus en mesure d'accepter ou de demander des soins. Il est certain cependant que ce délai de soixante-douze heure sera compris comme ouvrant la possibilité de maintenir un patient hospitalisé pendant soixante-douze heures, sans devoir s'interroger auparavant sur le bien-fondé de cette contrainte. Cela représente trois jours d'hospitalisation pendant lesquels, certes, les gens sont soignés et vus par un psychiatre – en tout cas dans les conditions idéales.

Encore heureux ! Cela me rappelle le débat que nous avons eu cet après-midi sur la rétention administrative.

Il est dangereux de maintenir une sorte de « garde à vue psychiatrique », à laquelle on consentira d'autant plus facilement qu'elle apparaît comme une mesure brève, à même de dépasser le pic de la crise.

Mais, au moment même où l'on réforme le régime de la garde à vue judiciaire, dont on prétend limiter l'usage et la durée en la rendant plus respectueuse des libertés individuelles, le seul endroit où la garde à vue dépassera les quarante-huit heures, c'est à l'hôpital psychiatrique !

Le motif avoué de cette disposition est d'organiser une période d'observation permettant une orientation adaptée à l'état du patient, mais le risque est en fait que ces soixante-douze heures soient utilisées comme un temps de contention chimique des malades, parce que nous manquons de personnel dans les hôpitaux et les services d'urgence.

Mais venez dans les hôpitaux, chère collègue, et vous verrez que le « n'importe quoi », ce n'est pas ce que nous racontons mais ce qui se passe dans les services d'urgence. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La vraie prise en charge ne commencera qu'au bout de trois jours. Nous craignons les dérives, car nous trouvons très longues ces soixante-douze heures de rétention médicale, beaucoup plus longues, je le répète, que le régime réformé de la garde à vue qui, sauf exception, est de quarante-huit heures, en présence d'un avocat. Entendons-nous bien : il ne s'agit pas de demander la présence d'un avocat ou d'un juge dans les quarante-huit premières heures, parce que le groupe socialiste, fidèle à la tradition médicale française, et contrairement à beaucoup de nos voisins européens, ne souhaite pas judiciariser l'entrée dans l'hôpital psychiatrique.

Nous pensons que cette responsabilité doit être celle du médecin, de la personne elle-même si elle en a la faculté, de la famille, d'un tiers, très exceptionnellement celle de l'autorité publique, en cas de péril grave et imminent. Il est primordial de demeurer dans un climat médical, et de ne surtout pas verser dans un climat judiciaire ou policier.

Nous pensons que quarante-huit heures sont suffisantes pour faire un premier examen somatique et psychiatrique, que c'est une durée raisonnable pour calmer un patient agité et commencer à nouer avec lui une relation de confiance.

Je fais d'ailleurs remarquer que, dans le cadre très particulier et très sécuritaire de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où sont amenées toutes les personnes en crise sur la voie publique, proférant des menaces ou très agitées, la durée maximum de séjour est de quarante-huit heures, durée que le préfet de police, qui fait confiance aux psychiatres de cette institution particulière, estime suffisante pour placer une personne dans le circuit médical ou bien pour la renvoyer chez elle – ce qui est le cas une fois sur deux.

Le projet de loi permet une sortie au bout de vingt-quatre heures dans certains cas !

Le deuxième point qui fait frémir est ce qu'on appelle déjà le « casier psychiatrique ». Vous avez tort de récuser cette expression qui renvoie à l'article 3, alinéa 12, du projet de loi, lequel mentionne plus poliment le « dossier médical », institué pour les personnes ayant été placées sous certains régimes d'hospitalisation sous contrainte.

Le texte de l'article L. 3213-8 alourdit le régime de mainlevée des hospitalisations contraintes tant pour les personnes ayant été placées en unité pour malades difficiles que pour celles ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, au sens de l'article L. 122-1 du code pénal. Il sera désormais nécessaire d'obtenir l'avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 et composé de deux psychiatres et d'un cadre de santé. ainsi que deux expertises concordantes ordonnées, selon les hypothèses, par le juge des libertés et de la détention ou par le préfet.

Nous avons eu une longue discussion à propos du cadre de santé, car nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement exige sa présence alors que les intéressés y sont opposés, non pour des raisons syndicales mais parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le même rapport avec les malades que les psychiatres, parce qu'ils vivent toute la journée avec eux et peuvent manquer de recul pour une expertise. Nous essaierons de vous convaincre sur ce point.

La mise en oeuvre de cette disposition nécessitera la création d'un nouveau fichier pour une catégorie de malades a priori étiquetés dangereux, et ce sans limitation de durée. On sait pourtant que de telle déclarations d'irresponsabilité pénale peuvent ne concerner que des faits peu graves – il n'y a heureusement pas que des crimes de sang terrifiants –, par exemple des dégradations commises en période de crise. L'hospitalisation en unité de malades difficiles peut remonter à des années et résulter non d'une dangerosité particulière mais d'un conflit entre un malade et une équipe soignante.

Le texte crée donc à nos yeux une rupture intolérable d'égalité entre les malades devant la loi, car ceux qui auront eu un parcours judiciairement fléché seront extrêmement ennuyés par ce dossier. Un amendement du rapporteur, qui a perçu l'émotion des professionnels et des familles, introduit un droit à l'oubli, sorte d'amnistie, mais sans préciser de délai. Or prenons l'exemple d'un étudiant ayant trop bu – c'est de plus en plus fréquent –, qui se retrouve hospitalisé d'office à cause de son agitation, puis placé en UMD. Allez-vous condamner ce jeune homme a avoir un casier psychiatrique qui peut lui interdire de passer un concours administratif, d'intégrer une entreprise de sécurité ou, plus largement, de trouver un emploi ?

Précisez-nous donc au bout de combien de temps joue votre droit à l'oubli, pour ces dossiers dont on peut avoir bien du mal à se libérer à l'heure où tout est informatisé.

Il y a déjà suffisamment de fichiers policiers. Je pense notamment au STIC devenu aujourd'hui absurde puisqu'il comporte environ vingt millions de personnes, soit un tiers de la population française.

Ce projet de loi bancal s'inscrit dans le contexte très particulier de crise de la psychiatrie publique. Comme le soulignait déjà le sénateur Alain Milon, dans son rapport datant de juin 2009, « l'état de la psychiatrie en France est des plus inquiétants ».

L'excellent travail de ce parlementaire UMP est entièrement corroboré par l'étude d'impact qui montre que les pathologies psychiatriques se trouvent au premier rang des causes médicales à l'origine d'une attribution de pension d'invalidité. Elles sont la deuxième cause médicale des arrêts de travail et la quatrième cause d'affection de longue durée.

En France, cinq millions de personnes souffrent de dépression, maladie qui constitue la première cause de décès par suicide. Un peu plus de 1 % de la population est touchée par la schizophrénie, soit plus de 600 000 personnes, dont quelque 10 % se suicident. Les conséquences des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques sont lourdes, autant pour les personnes qui en souffrent que pour les familles. Ne les oublions pas car elles se retrouvent en première ligne avec les personnes en grande souffrance psychiatrique.

L'étude d'impact estime que le coût direct et indirect des troubles mentaux représente 3 à 4 % du PIB de l'Union européenne.

Sur 500 000 hospitalisations annuelles, 80 000 se font sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, dont 13 000 sous le régime de l'hospitalisation d'office.

Confrontées à cette progression, les structures hospitalières psychiatriques ont enregistré une diminution de 56 % de leurs lits ces trente dernières années – ce chiffre est véritablement incroyable. On sait pourtant qu'elles sont les seules à assurer la prise en charge des pathologies lourdes et qu'elles ne peuvent malheureusement pas répondre à la demande toujours croissante de consultations et de soins venant d'une population de malades sujette à des pathologies de plus en plus diversifiées, notamment aux addictions de toutes sortes, aux sociopathies comme la violence des jeunes, véritable fléau, ou aux troubles mentaux des personnes âgées, continent nouveau encore à explorer.

Aucune réforme profonde n'a été conduite depuis la circulaire du 15 mars 1960 qui, il y a exactement cinquante et un ans, a créé le secteur psychiatrique comme mode d'organisation territoriale.

Au moment des débats sur la loi HPST de 2009, il avait été convenu que la psychiatrie serait peu concernée et qu'une loi spécifique, promise par le Président de la République, sur l'organisation des soins en santé mentale serait proposée par le Gouvernement. Comprenez notre déception de voir que la réforme que vous proposez aujourd'hui ne s'intéresse qu'à l'aspect très particulier des soins sous contrainte.

Récemment encore au Sénat, M. Fourcade, qui avait pour mission d'évaluer et de revoir la loi HPST, n'a rien proposé pour la psychiatrie, alors que la situation est de plus en plus inquiétante.

On connaît les lacunes de la répartition territoriale des psychiatres, avec une prédominance des effectifs dans les centres urbains et la véritable désertion des postes de psychiatres hospitaliers au profit d'un exercice libéral sans doute plus facile. Aujourd'hui, la situation est dramatique : plus de 1000 postes de psychiatres dans le secteur public ne sont pas pourvus, faute de candidats. Nous sommes au moins d'accord sur ce chiffre.

Dans certaines régions comme le Massif Central, l'est de la France ou l'outre mer,…

…il faut parfois parcourir plus de cent kilomètres pour se rendre à une consultation publique. Dans ces conditions, il sera difficile d'imposer des soins en ambulatoire à des malades qui, pour beaucoup d'entre eux, sont en état de grande précarité. Comment s'étonner alors d'un chiffre terrible : 30 à 50 % des personnes sans domicile fixe sont atteintes de graves maladies psychiques. Nous parlons de personnes livrées à elles-mêmes sans soins ni suivi, désocialisées, souvent concernés par l'alcoolisme ou les toxicomanies. Comme l'a démontré le professeur Jean-Pierre Olié, pour ces malades, l'absence de soins et de liens sociaux multiplie par huit les risques de délinquance et de criminalité.

Enfin, ce tableau sinistre ne serait pas complet si on ne rappelait pas les grandes difficultés rencontrées par les structures extra-hospitalières, qui devraient être aujourd'hui les fers de lance de la psychiatrie de secteur. Ces structures sont toujours débordées, toujours à cours de moyens et toujours dans l'obligation de retarder les consultations. N'oublions pas non plus ces milliers de malades dans la rue, et les 30 % de personnes détenues présentant des troubles psychiatriques sévères, comme l'a montré le rapport du professeur Rouillon.

Par ses discours, le Président de la République a contribué à la stigmatisation des personnes atteintes de pathologies mentales. Je le regrette et, dans l'hémicycle, nous sommes nombreux dans ce cas.

Trop souvent, hélas, les médias traitent ces questions à la rubrique des faits divers. On y trouve très rarement des informations scientifiques et médicales sur les progrès thérapeutiques. Je vous invite à relire le discours du Président de la République à Antony : vous constaterez que c'est absolument effarant !

Plus préoccupante encore est la faiblesse des investissements pour la recherche sur les troubles mentaux, alors que l'on sait qu'il s'agit du meilleur moyen pour faire reculer les maladies. À ce sujet, vous avez eu raison d'évoquer l'alerte précoce. L'investissement privé et public dans la recherche est très faible. Le professeur Marion Leboyer, grande spécialiste de ce secteur, estime que, en France, nous n'y consacrons que 25 millions d'euros par an, soit 2 % du budget de la recherche médicale. Les sommes investies sont particulièrement dérisoires au regard de ce qui se fait dans d'autres pays : 172 millions d'euros sont consacrés à la recherche sur les maladies mentales en Grande-Bretagne, soit sept fois plus qu'en France ; ce chiffre s'élève à 3,5 milliards d'euros aux États-Unis.

Voilà le tableau sinistré de la situation auquel vous voulez ajouter une grande complexité et beaucoup de travail supplémentaire pour les équipes soignantes.

En conclusion, chacun d'entre nous comprend que le projet de loi qui nous est présentée visant à réformer la loi du 27 juin 1990 sur les soins sans consentement est inapplicable s'il ne s'inscrit pas dans un cadre législatif précisant clairement l'organisation des dispositifs de soins et de prévention en santé mentale – je n'évoque même pas le nombre de juges et de greffiers qu'il faudrait recruter, comme le montre l'étude d'impact. De nombreux rapports, comme ceux du président du Sénat, M. Gérard Larcher, de M. Édouard Couty et du sénateur Milon ont souligné la nécessité d'une loi globale et spécifique.

L'absence d'une loi de rénovation de la psychiatrie et de la santé mentale nous conduit à refuser ce texte très partiel.

Il nous faut malheureusement constater qu'avec la procédure d'urgence parlementaire et ces trois journées de débat au plus, nous sommes loin, et très en retrait, de la démarche du législateur de 1838, qui avait mis plusieurs mois à discuter d'une question essentielle : comment concilier de la meilleure façon possible le respect de la liberté des patients et de l'obligation de soins ?

En tout cas, celui qui a traité la question l'a fait comme un sagouin !

À mon sens, le malade mental, surtout quand il est dans le déni de sa maladie, n'a pas besoin d'être contraint pour se soigner. Il a surtout besoin d'une relation de confiance où s'entremêlent qualité du soin, considération pour la personne et compétences professionnelles. Il s'agit alors, entre le malade et ses soignants, de tisser un lien très particulier répondant à la question que posait Paul Ricoeur dans son beau livre de réflexion, Soi-même comme un autre : « Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu comptes sur moi ? ». Sur un tel sujet, j'aurais aimé que nous puissions compter sur un texte un tout petit plus ambitieux. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Nous en venons aux explications de vote sur la motion de rejet préalable.

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Le groupe GDR votera sans hésiter la motion de rejet préalable présentée par M. Serge Blisko. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Certes, nous aurions besoin d'un grand plan de santé mental traitant de l'accompagnement, de la prévention et des moyens humains et financiers. Cela est d'autant plus vrai que la loi HPST a méconnu les établissements dits « spécialisés » et la sectorisation.

La loi de 1990 devait être revisitée dans les cinq ans et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des instances européennes rend nécessaire une modification législative.

La décision de soins sous contrainte est difficile. Il nous appartient de rechercher un juste équilibre entre les droits de la personne et la nécessaire protection de l'individu concerné, de ses proches et de la société. Il semble que ce texte réalise cet équilibre en renforçant les droits du malade et en permettant l'intervention du juge des libertés ainsi que les soins en ambulatoire.

Des questions demeurent sur les moyens humains et financiers. Seront-ils suffisants ? On peut ainsi énumérer les problèmes : celui de la démographie médicale, notamment psychiatrique dans les établissements ; celui des juges des libertés qui sont déjà surchargés aujourd'hui et qui devront prendre près de trente mille décisions supplémentaires par an ; celui de la composition du collège compétent en cas de problème entre deux psychiatres – peut-on laisser un cadre hospitalier trancher ? Le renoncement des soins en ambulatoire pose aussi un problème : comment obliger quelqu'un à se soigner s'il ne se sent pas malade ? Quant aux aidants, j'estime qu'ils ne sont pas assez pris en compte par le projet de loi.

Tous ces éléments seront abordés dans les amendements de notre groupe. J'espère qu'ils auront le soutien de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État.

En attendant que nous en discutions, nous ne voterons donc pas la motion de rejet préalable. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)

Comme d'habitude, ils énumèrent toutes les raisons de voter contre, mais ils votent pour !

La parole est à M. André Flajolet pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

En écoutant Serge Blisko, j'ai eu le sentiment qu'il parlait d'un autre texte que de ce projet de loi, qui s'inspire essentiellement, comme Guy Lefrand l'a démontré, du triptyque santé, liberté, sécurité.

Les événements de Pau ou de Grenoble ne sont pas au coeur de ce texte ; on y trouve plutôt la volonté effective d'aborder concrètement les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Le cheminement de soins a été comparé à un cheminement judiciarisé. Comparaison n'est pas raison, j'ai même craint qu'elle ne devienne déraison. Ce projet de loi propose bien un cheminement de soins et le travail de la commission des affaires sociales constitue un apport en la matière. Ce que le rapporteur qualifie de droit à l'oubli ne provoque pas de rupture d'égalité ; cela constitue plutôt un pari sur la possibilité pour les soignants d'intégrer dans la société ceux qui vivaient à sa marge.

À l'issue du travail de commission, je n'ai pas vu le même tableau noir que celui que nous a dressé Serge Blisko. Si le nombre de lits a diminué, c'est aussi parce que la psychiatrie a pu évoluer vers d'autres modes de soins comme, par exemple, des places dans des lieux d'accueils. Ma petite ville de 3 400 habitants héberge un hôpital départemental mais, sans même parler de cette institution, elle dispose aussi de quatre-vingt-dix lieux de soins que les patients fréquentent parfois une fois par mois et qui permettent d'assurer un réel suivi.

Il faut que nous examinions ce projet de loi pour pouvoir poser, comme le demande M. Blisko, la question des SDF ou celle des prisonniers. Nous devons aussi répondre aux interrogations formulées par M. Jean-Luc Préel. Il faut que nous puissions débattre. Le groupe UMP rejettera donc cette motion de rejet préalable.

La parole est à M. Jean-Marie Le Guen pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

L'intervention de M. Blisko a analysé avec précision la nature de ce projet de loi. Il a montré les avancées obtenues grâce au travail des députés membres de la commission, mais aussi les problèmes intrinsèques posés par ce texte. Indépendamment du contexte, ils justifient que nous rejetions ce projet de loi que nous trouvons profondément dangereux.

En fait, la question posée est à la fois très ancienne et fondamentale, tant en médecine qu'en psychiatrie, parce qu'elle touche aux libertés.

La question de la maladie et de la souffrance mentales est en effet au coeur de la réflexion sur le bien et le mal, sur l'organisation de la société. C'est pourquoi, ainsi que l'a rappelé Serge Blisko, tous ceux qui ont eu à en traiter, ont agi avec beaucoup de prudence. Ainsi, en 1838, à une époque où la connaissance scientifique était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, où la maladie mentale et son expression violente étaient infiniment plus présentes, où la stigmatisation de la maladie mentale était plus forte, le législateur a eu le courage, toutes choses étant égales par ailleurs, de tenter de considérer le malade mental comme une personne humaine, dans sa globalité, et de privilégier la liberté individuelle plutôt que le risque social. Aujourd'hui, paradoxalement, alors que nous disposons de tous les éléments scientifiques qui nous permettent de réfléchir avec distance à ces questions, nous prenons, dans la précipitation, des décisions qui marquent une régression dans l'évolution historique des rapports entre la psychiatrie et la liberté, entre la médecine et les malades.

La quasi-totalité des organisations représentant le monde des soignants en psychiatrie sont opposées à votre projet de loi. Chargés d'une responsabilité éminente, les soignants vous disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce texte, qu'ils ne veulent pas appliquer parce qu'il est inapplicable. Or, vous n'en tenez aucun compte.

Quelle curieuse façon de procéder !

Il est vrai que vous avez déjà fait montre d'une semblable défiance vis-à-vis des professions médicales lors de l'examen du projet de loi HPST. De même que vous avez décrété que le directeur de l'hôpital devait décider de tout, vous désignez aujourd'hui le préfet comme celui qui décidera qui est malade et qui ne l'est pas, qui doit sortir de l'hôpital et qui doit y rester. Les mêmes simplifications extrêmes structurent votre réflexion.

Outre l'opposition des professionnels de santé, il convient de mentionner les rapports relatifs à ces questions, dont certains ont été commandés par ce gouvernement, qui tous insistent sur la problématique de la prévention et du dépistage – deux notions que je pourrais développer à loisir – et déplorent la désorganisation de notre système de santé mentale, voire l'absence de politique dans ce domaine. Je précise qu'aucun des auteurs de ces rapports ne réclame de moyens supplémentaires. Lorsqu'elle évoque le dépistage des troubles bipolaires, Marion Leboyer demande, certes, des moyens financiers, mais en insistant sur la nécessité d'une réorganisation. Quant au rapport Couty, il démontre que les moyens financiers dont dispose la santé mentale sont globalement suffisants, mais qu'ils sont mal organisés, mal structurés, mal répartis.

Pourtant, à aucun moment, vous ne manifestez la volonté de réfléchir à l'organisation de notre système de santé mentale, au contraire. Ce texte – qui a tout de même fait l'objet d'une lettre rectificative après les rappels à l'ordre du Conseil constitutionnel – s'inscrit dans la lignée d'un certain nombre de déclarations qui, depuis 2007, ont stigmatisé les malades mentaux et prôné une fausse sécurité. Car je refuse de considérer que votre projet de loi soit sécuritaire : il est faussement sécuritaire. Il n'apporte aucune sécurité, ni aux patients, ni à nos concitoyens, ni aux soignants, ni même aux juges, puisque M. Mercier veut qu'ils soient le moins possible saisis de ces dossiers.

Loin d'être sécuritaire, ce projet de loi est régressif. Vous faites de l'agitation en multipliant les déclarations simplistes ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Ce texte passe ainsi à côté de la réalité des problèmes de santé majeurs qui se posent dans notre pays ; il ne reconnaît pas la souffrance mentale.

Depuis 2007, vous tournez en rond autour d'un seul sujet : la stigmatisation des malades, assortie d'une fausse réponse sécuritaire. Voilà la réalité ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)