Séance en hémicycle du 17 novembre 2009 à 21h30

Sommaire

La séance

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

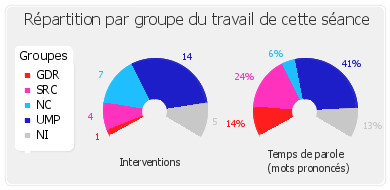

Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de six heures cinquante-six minutes pour le groupe UMP, neuf heures quatre pour le groupe SRC, quatre heures cinq pour le groupe GDR et quarante minutes pour les députés non inscrits.

La parole est à M. Michel Vaxès.

Madame la présidente, madame la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, mes chers collègues, en préambule à mon intervention, il m'a paru indispensable de rappeler ces quelques lignes de conclusion du rapport de M. Lamanda, sur lequel ce projet de loi prétend s'appuyer :

« Une société totalement délivrée du risque de la récidive criminelle, sauf à sombrer dans les dérives totalitaires, ne serait plus une société humaine. Le phénomène, à des degrés divers, selon les lieux et les époques, marque malheureusement l'histoire du monde. C'est pourquoi il faut s'efforcer de le juguler au mieux, faute de ne pouvoir jamais le supprimer.

« L'objectif [...] était bien celui-là : viser à une meilleure appréhension de ce risque, inhérent en quelque sorte à la nature humaine, et rechercher les moyens de le réduire toujours. [...]

« Il ne pouvait s'agir d'atteindre l'illusoire idéal d'une société sans récidive criminelle, mais de contribuer à éclairer, [...], une société qui, consciente de sa propre part de violence, se doit d'être lucide et vigilante à la fois. »

Fort de cette conviction raisonnable, et la seule qui puisse guider une réflexion sereine, M. Lamanda a fait, dans son rapport au Président de la République, une série de propositions tendant à amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux.

Je regrette que le projet de loi, amendé par la commission, ne tire pas toutes les conséquences de ce rapport. La première, et non des moindres, est que notre arsenal juridique est à lui seul suffisamment coercitif pour amoindrir les risques de récidive. Ce rapport détaille les mesures déjà existantes permettant de contrôler les criminels dangereux lors de leur sortie de prison et de limiter les risques de récidive. Elles sont nombreuses.

Il y a, d'abord, la libération conditionnelle, prévue par l'article 729 du code de procédure pénale, qui tend déjà « à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ».

S'y ajoute la loi du 17 juin 1998, qui a institué le suivi socio-judiciaire permettant d'imposer aux condamnés des obligations entraînant un contrôle efficace. Pour autant, comme le souligne le rapport, nous n'avons pu encore mesurer l'efficacité de ce suivi, puisqu'il n'est applicable qu'aux condamnés jugés après l'entrée en vigueur de la loi. Seuls les condamnés à des peines relativement longues depuis juin 1998 pourront bénéficier d'un tel suivi. De fait, le terme de ces lourdes peines n'est pas encore atteint aujourd'hui. Rappelons que le suivi socio-judiciaire soumet le condamné à un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles figurent la surveillance électronique mobile et l'injonction de soins.

Sans attendre que le suivi judiciaire ait pu produire ses effets, vous avez fait voter en 2005 une nouvelle loi, celle du 12 décembre 2005, qui crée le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Celui-ci induit un contrôle du condamné qui doit justifier de son adresse une fois par an – davantage dans certains cas particuliers – et déclarer tout changement de domicile sous quinze jours. Le non-respect de cette obligation fait encourir à l'intéressé une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Cette loi a également mis en place la surveillance électronique mobile, laquelle impose à l'intéressé le port permanent d'un dispositif permettant de le localiser, à tout moment et à distance, sur l'ensemble du territoire national. Elle permet de contrôler le respect d'obligations imposées à un autre titre : libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire ou surveillance de sûreté.

Enfin, cette loi de 2005 a organisé la surveillance judiciaire des personnes dangereuses. Cette surveillance consiste à imposer au détenu, au moment où il sort de prison, un certain nombre d'obligations, dans un délai compris dans la limite des réductions de peine accordées. Les obligations qui peuvent être imposées au condamné sont multiples : répondre aux convocations, ne pas quitter le territoire, son emploi ou sa résidence sans autorisation, prévenir de tout déplacement, écarter l'intéressé de toute proximité avec des mineurs, sans oublier le placement sous surveillance électronique, l'injonction de soins et l'assignation à domicile.

Vient enfin la tristement fameuse loi sur la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté du 25 février 2008, dont nous demandons l'abrogation. Elle permet l'enfermement à vie des criminels jugés les plus dangereux selon un pronostic arbitraire de la dangerosité, dont les contours ne peuvent être définis clairement par les psychiatres ou les juristes. La mise en place de cette peine, qui peut être perpétuelle, ne sert qu'à masquer la responsabilité de l'État dans l'absence de prise en charge des détenus jugés particulièrement dangereux. Elle témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion. Sans compter que ce texte bafoue les principes fondamentaux de notre droit pénal. La rétention est en effet décidée sur la base non pas d'un crime commis, mais d'un crime dont on craint qu'il le soit. Ce texte a fait entrer dans notre droit un nouveau concept inquiétant : celui de crime virtuel. Au virtuel s'ajoute l'illusion. Ce texte crée une illusion du « risque zéro » de récidive, au prix de la perte de tout espoir de liberté pour ces détenus.

Peut-être est-ce aussi pour toutes ces raisons que le rapport Lamanda a préconisé de revenir sur l'automaticité de la mesure de rétention de sûreté, afin qu'elle demeure, selon les propres termes du Premier président, « l'ultime recours ».

Cela étant, retenons la leçon essentielle de ce rapport : pour lutter contre la récidive, la loi ne fait pas défaut. Bien au contraire ! Ce qui, en revanche, fait défaut, ce sont les moyens accordés au juge d'application des peines, au service pénitentiaire et à celui du SPIP – le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est cette absence cruelle de moyens qui ne permet pas une application effective de toutes les mesures contribuant à la prévention de la récidive.

Ainsi, bien qu'annoncé à grand renfort de plans de communication, l'ensemble de ces mesures n'a jamais réellement pu être mis en oeuvre, faute de moyens humains et matériels mis à disposition de celles et ceux qui ont la charge de les appliquer.

Il aurait été raisonnable que le Gouvernement nous présente un texte effectivement nourri des recommandations du rapport Lamanda qui en appellent, notamment, à la formation, au renforcement des moyens humains ou bien encore aux nouvelles technologies, afin de permettre une application effective des lois existantes.

Le Gouvernement a finalement décidé de ne retenir dans son projet de loi que trois de ces recommandations, celles ayant trait à la rétention et à la surveillance de sûreté. Manifestement, le Président de la République et le Gouvernement n'ont pas été convaincus par ce rapport. Peu importe qu'il émane du premier magistrat de France, bien au fait des dispositions législatives et de la pratique judiciaire ! Il ne correspondait pas à leurs voeux. Sans doute l'auraient-ils préféré plus spectaculaire, et donc plus vendable à l'opinion.

Il a suffi d'un fait divers pour que ce projet de loi ressorte des cartons et se transforme en un formidable instrument d'affichage, que la majorité et le Gouvernement ont adapté à l'actualité en introduisant des mesures susceptibles d'impressionner les médias et l'opinion publique, et voulant faire croire à l'action du Gouvernement. La logique est implacable : stigmatiser la loi plutôt que l'État en charge de son application et permettre ainsi une répression toujours renforcée, fût-elle au prix d'une atteinte à nos valeurs et à nos principes fondamentaux.

La lecture des principales modifications apportées par la commission des lois au projet initial est à cet égard suffisamment éclairante.

Un article 1er A a été ajouté pour permettre que l'auteur d'une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention et de la surveillance de sûreté, commise à rencontre d'une personne majeure, en état de récidive légale, mais sans autre circonstance aggravante, puisse faire l'objet d'une mesure de rétention ou de surveillance de sûreté.

Un nouvel article 1er bis a été adopté, qui porte d'un an à deux ans la durée du placement sous surveillance de sûreté.

Un nouvel article 2 bis précise que le placement sous surveillance électronique mobile d'une personne placée sous surveillance de sûreté ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou si la personne manque à ses obligations, le placement en rétention de sûreté pourra être ordonné.

L'article 4 a été complété pour abaisser de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant d'ordonner le placement sous surveillance de sûreté.

La commission a adopté un nouvel article 5 bis tendant à créer un énième fichier.

Un nouvel article 5 ter prévoit que le refus de la personne de commencer ou de poursuivre le traitement médicamenteux anti-libido devra être signalé à l'autorité judiciaire. Il indique que la personne qui refuse de commencer ou de poursuivre le traitement médicamenteux prescrit s'exposera au retrait de ses réductions de peine, à la réincarcération ou au placement en rétention de sûreté. En outre, il abaisse de dix à sept ans le seuil de peine prononcée permettant le placement en surveillance judiciaire.

Un nouvel article 5 quinquies complète les dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

L'article 8 a été modifié pour compléter les informations figurant au casier judicaire en matière de mesures de sûreté. Les décisions d'irresponsabilité pénale seront inscrites au casier judiciaire non seulement lorsqu'une mesure de sûreté aura été prononcée, mais aussi lorsqu'une hospitalisation d'office aura été ordonnée. Les décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention et de surveillance de sûreté, ainsi que les décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures, feront également l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Un nouvel article 8 bis est relatif au Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Seront dorénavant possibles l'inscription de toutes les personnes reconnues coupables de l'une des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, quelle qu'ait été la décision sur la peine, ainsi que l'inscription des personnes poursuivies pour l'une de ces infractions, mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.

Qu'apporteront ces nouvelles dispositions, toujours plus liberticides, à la lutte contre la récidive ? Bien moins, je le crains, que la mise en oeuvre des propositions du rapport Lamanda. Certes, celles-ci ne sont pas des préconisations législatives, mais qui mieux que le Gouvernement, avec le soutien du Parlement, pouvait les mettre en place ?

Convaincus du bien-fondé de ces préconisations et de leur efficacité pour lutter contre la récidive, nous vous avons proposé une série d'amendements, qui en reprend la grande majorité. L'article 40 nous oblige à vous les présenter sous la forme de la remise d'un rapport au Parlement. Pour autant, et puisque vous êtes rompus à la procédure parlementaire, vous aurez compris que ce subterfuge ne cache rien moins que le souhait de leur mise en oeuvre immédiate.

Ces amendements entendent simplement permettre une application effective des mesures d'ores et déjà votées par le Parlement. Nous n'aurions voulu revenir sur chacun d'entre eux qu'au moment de leur présentation, mais la séance ayant décidé – sans doute en accord avec la commission – de les déplacer à la fin de la discussion, je suis contraint de les détailler ici. D'ailleurs, je comprends mal, ou peut-être trop bien, les raisons pour lesquelles la discussion de nos amendements portant articles additionnels, logiquement proposés avant l'article 1er, a été repoussée à la fin du texte.

Le rapport Lamanda n'a pas été demandé – du moins je l'espère, mais j'ai maintenant quelques doutes – après que ce projet de loi eut été rédigé. L'intention de l'exécutif était bien, je l'espère encore, de nourrir ses réflexions et ses propositions avant de nous proposer un texte, sauf s'il n'était commandé que pour servir de mauvais alibi à vos propositions. Mais voilà, sur de très nombreux points, son contenu met à mal votre assurance. Alors, plutôt que d'en débattre dès le début, afin que la représentation nationale puisse mieux apprécier les intentions du Gouvernement, vous repoussez cette échéance à la fin de la discussion du texte, quand tous les articles de votre projet de loi auront été adoptés par votre majorité. Or ne pas en discuter avant l'article 1er n'a plus de sens, puisque nous sommes convaincus que ces dispositions doivent être le fondement d'un texte tendant à amoindrir les risques de récidive criminelle.

Le premier de ces amendements vise à mettre en oeuvre les recommandations n°s l et 2 du rapport Lamanda qui propose la création d'un conseil scientifique national ayant pour mission de définir les orientations et les priorités de la recherche criminologique, de coordonner les différentes études et de valoriser leurs résultats. Ce conseil scientifique national de la criminologie aurait pour but de promouvoir l'enseignement et de développer la recherche criminologique. Il s'agit ici de ne plus réduire la dangerosité criminologique à la seule dangerosité psychiatrique et de prendre en considération un ensemble de facteurs – psychologiques, environnementaux et situationnels – de nature à déclencher le passage à l'acte criminel.

Dans la même logique de recherche d'amélioration et de valorisation de la criminologie, nous souhaitons la mise en oeuvre de la recommandation n° 3 du rapport qui tend à favoriser l'enseignement universitaire approprié à l'acquisition de la qualification de criminologue clinicien. Cette formation permettrait, à terme, de disposer de spécialistes capables de réaliser, pour les juridictions, des expertises de la dangerosité criminologique de mis en examen, d'accusés, de prévenus ou de condamnés.

De même, nous reprenons la proposition de la quatrième recommandation du rapport Lamanda sur les compléments à apporter en criminologie clinique aux formations initiales et continues des auditeurs de justice, des élèves avocats, des futurs médecins et psychologues. Il s'agirait de dispenser à ces étudiants des cours relatifs à l'état de dangerosité provoqué par des troubles mentaux ou du comportement en alternance avec des présentations cliniques et de leur proposer, une fois dans la vie professionnelle, des stages appropriés pour approfondir leurs connaissances en la matière, le but étant que la dangerosité criminologique d'un individu puisse être débattue contradictoirement et pertinemment devant les juridictions. Nous avons déposé, en outre, un amendement soulignant la nécessité de renforcer les secrétariats des services de l'application des peines des juridictions – recommandation n° 15 du rapport Lamanda. Face à l'augmentation spectaculaire de l'activité des juges de l'application des peines, force est de constater que les personnels qui les assistent sont, en général, en nombre insuffisant, ce qui peut se traduire par des retards dans le traitement des dossiers. Enfin, l'accueil du public par les services de l'application des peines mérite une attention particulière.

Dans le même esprit que l'amendement précédent, nous vous proposons que le Gouvernement prenne en compte la recommandation n° 17 du rapport Lamanda visant à augmenter le nombre de conseillers d'insertion et de probation pour permettre aux services pénitentiaires d'insertion et de probation de spécialiser une partie de leurs effectifs dans les suivis renforcés avec le soutien d'équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales. Ces équipes auraient pour fonction de procéder, à la demande du juge de l'application des peines, du médecin coordonnateur ou du conseiller d'insertion et de probation, à des évaluations périodiques de l'efficience des mesures de suivi et de formuler des propositions.

Nous vous proposons également d'augmenter les effectifs des médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médicaux psychologiques – recommandation n° 18 – afin de pallier la pénurie du nombre de médecins coordonnateurs. On ne peut accepter le constat dressé par le Premier président de la Cour de cassation qui estime que « les injonctions de soins ne peuvent être mises en place, de façon satisfaisante, dans plus de la moitié des juridictions. »

Nous souhaitons aussi appeler l'attention du Gouvernement sur l'opportunité d'être particulièrement vigilant, s'agissant de la médecine pénitentiaire, en complétant la formation des médecins, particulièrement des psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire – recommandation n° 19. Cette proposition entend remédier à l'insuffisance de l'intervention des médecins psychiatres dans les lieux de détention.

Reprenant ensuite la recommandation n° 20 du rapport Lamanda, nous invitons le Gouvernement à évaluer l'opportunité de numériser l'entier dossier d'un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services. Dématérialiser ainsi l'entier dossier d'un condamné permettrait aussi un meilleur traitement en temps réel des dossiers délicats en cas de violation de ses obligations par un condamné.

Nous avons également déposé un amendement reprenant la vingt et unième proposition du rapport Lamanda qui entend mettre à l'étude la conception d'un bracelet électronique moins stigmatisant, alors que le Gouvernement a annoncé vouloir développer leur utilisation. Cette proposition nous semble utile.

Enfin, reprenant la dernière proposition – n° 22 – du rapport Lamanda, nous avons déposé un amendement sur la possibilité d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile, spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, lorsque la surveillance électronique mobile n'est pas applicable. Il s'agit là d'une obligation moins contraignante, moins coûteuse qu'un bracelet de surveillance électronique mobile, qui permettrait à l'administration pénitentiaire de demeurer en contact avec l'intéressé tout en assurant à ce dernier des conditions de vie normale. Ce mode de surveillance nous semble intéressant, mais le consentement de l'intéressé est, bien entendu, une condition préalable à sa mise en oeuvre. Nous invitons donc le Gouvernement à adopter cette mesure.

J'écouterai avec beaucoup d'intérêt, madame la garde des sceaux, les suites que vous envisagez de donner à l'ensemble de ces propositions. De manière générale, refuser de soutenir les recommandations du rapport Lamanda, reprises par nos amendements, serait, à l'évidence, une grave erreur.

Parce que nous ne voulons pas laisser le champ libre à ceux qui réclament le rétablissement de la peine de mort ou l'élimination sociale définitive de certains de nos concitoyens, nous vous demandons de dépasser le stade des effets d'annonce, de cesser de faire voter des textes qui ne seront jamais appliqués, qui ne sont que de la poudre aux yeux, qui ne résoudront rien en matière de lutte contre la récidive.

L'honnêteté que nous devons à l'opinion publique et aux victimes nous oblige à reconnaître ici toute la responsabilité de l'État dans la non-application de mesures existantes permettant d'amoindrir les risques de récidive. Cessons de faire croire que c'est l'absence de dispositions législatives qui est en cause, faute de quoi le Gouvernement sera contraint de nous présenter tous les six mois un nouveau texte toujours plus répressif. Au-delà de l'inefficacité de cette politique, ce sont les principes fondamentaux de notre droit, garants de nos valeurs républicaines, donc de notre civilisation, qui sont menacés. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Au nom de mes collègues du groupe parlementaire Nouveau Centre qui, l'instant d'une séance, est devenu le principal groupe de l'Assemblée si j'en juge par le nombre de ses représentants ce soir, je reviendrai sur les derniers mots de mon collègue Michel Vaxès qui en appelait aux valeurs de notre République.

Comme l'a souligné tout à l'heure Mme la garde des sceaux, la sécurité est la première des libertés. Monsieur Vaxès, vous nous avez donné rendez-vous dans six mois en disant que nous empilions des lois inutiles, mais pourquoi sommes-nous réunis ici ce soir ? Ce sont bien, me semble-t-il, les membres de l'opposition, à savoir des groupes socialiste et communiste, qui ont porté la loi du 25 février 2008 devant le Conseil constitutionnel ! Vous n'avez pas changé d'arguments entre ce soir et il y a dix-huit mois. Est-il utile de revenir ce soir sur la loi relative à la rétention de sûreté qui prévoit, entre autres, la surveillance de sûreté et le développement de dispositifs d'incitation à accepter des soins en détention ? Bien sûr que oui, car l'actualité est tragique. Est-il normal dans notre pays qu'une femme faisant son jogging soit violée et assassinée par quelqu'un qui a été déjà condamné pour un crime,…

Et c'est le devoir du législateur que de vouloir protéger la société et de sanctionner ! Je ne comprends pas mes collègues de l'opposition qui combattent ce genre de mesure parce que nous avons une obligation commune. Nous sommes dépositaires d'une exigence : celle de protéger la société, de sanctionner. Nous devrions donc, ensemble, trouver des moyens pour combattre efficacement la récidive.

Vous nous proposez, avec ce projet, madame la garde des sceaux, de clarifier les conditions de placement en rétention de sûreté et de renforcer l'efficacité de mesures de surveillance. Vous avez dit tout à l'heure qu'au-delà de l'incarcération, vous étiez attachée à de nouvelles mesures relatives au renforcement du suivi médico-judiciaire, au contrôle et à la surveillance et à une meilleure protection des victimes. Ce sont des idées générales qui sont plutôt de bon sens et qui ne devraient pas nous opposer. Nous devrions, au contraire, nous rassembler pour compléter et améliorer la loi de février 2008 et, surtout, assurer l'information et le contrôle après la libération des prisonniers.

Je vous ai écouté attentivement, monsieur Vaxès. Vous avez conclu votre propos en disant que, dans ce pays, des gens voulaient rétablir la peine de mort qui a été abolie par une majorité que vous souteniez, du temps de François Mitterrand et Robert Badinter. Les quarante-sept États du Conseil de l'Europe, dont la France est l'un des pays fondateurs, se sont rassemblés sur des valeurs communes. Si nous avons aboli la peine de mort, c'est que nous croyions en l'homme.

Il est aujourd'hui essentiel de nous rassembler et de croire en la réhabilitation de l'individu qui, par le crime qu'il a commis, a, un instant, perdu toute humanité, car, comme vous, nous croyons en l'homme. Mais lorsque l'auteur d'un crime est libéré et qu'il récidive, en dépit du suivi socio-judiciaire et des soins, nous devons nous demander ce que doit faire la société. C'est à cette question que répondait la loi de février 2008 et c'est sur ce point que vous vous interrogez, madame la garde des sceaux. Le Gouvernement et le législateur ont en effet le devoir d'améliorer le dispositif d'aide et de protection. Nous avons mis en place une évaluation de la dangerosité, ce qui est extrêmement difficile pour les psychiatres et les médecins. Le rapporteur, notre excellent collègue Jean-Paul Garraud, dont on connaît l'attachement à l'individualisation de la peine, nous a dit combien il était difficile de procéder à une telle évaluation. Bien sûr, nous devons nous demander si nous disposons, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, en matière de psychiatrie, de psychologie, des moyens d'évaluer la dangerosité et surtout de la combattre par des traitements médicaux.

Il faut se donner les moyens ! C'est précisément ce que nous demandons !

Mme la garde des sceaux est particulièrement attentive à la question et nous savons que nous pouvons compter sur elle pour ne pas franchir la limite de ce qui est admissible. Certains de nos collègues ont parlé de castration chimique, de castration physique, ce à quoi vous êtes opposée, madame la garde des sceaux. Mais reconnaissons que l'opinion s'interroge légitimement.

Je crois beaucoup en l'échange, et nous allons discuter des différents amendements qui ont été déposés par les uns et les autres, mais nous pourrions au moins nous rassembler sur les objectifs car rien ne nous oppose.

Jean-Christophe Lagarde, dont on sait l'engagement au sein de la commission des lois, m'a demandé d'évoquer l'amendement qui prévoit d'informer le maire de la présence, dans sa commune, d'un criminel dangereux. En effet, que se passera-t-il si le criminel récidive ? Des citoyens pourront attaquer le maire en le jugeant responsable !

N'alourdissons pas la responsabilité des maires ! C'est une question de bon sens.

Ce qui doit nous réunir, vous l'avez dit, madame la garde des sceaux, en présentant ce projet de loi, c'est la volonté d'améliorer la surveillance, notamment par le biais du casier judiciaire et des informations. Il est tout de même aberrant qu'un criminel ayant violé et tué puisse habiter en face des parents de la victime. Le législateur doit assumer ses responsabilités.

Mes collègues de l'opposition ne m'en voudront pas de le dire – ce n'est pas de la provocation – : on entend plus parler des victimes par la garde des sceaux et la partie droite de l'hémicycle. Notre premier devoir est de protéger la société, les victimes, et de sanctionner.

Non, c'est la réalité.

Depuis huit ans, nous votons des crédits pour améliorer la situation dans les prisons et c'est cette majorité qui a voté la loi pénitentiaire pour se mettre en conformité avec les règlements du Conseil de l'Europe. C'est elle également qui a institué le contrôle des lieux privatifs de liberté, et les parlementaires de la majorité sont les premiers à demander à Mme la garde des sceaux de tenir bon, lors des arbitrages budgétaires, pour avoir les moyens nécessaires au suivi des prisonniers afin qu'ils soient moins dangereux en sortant.

Vous avez également évoqué, madame la garde des sceaux, le scandale des sorties sèches. Il n'est pas normal que des gens très dangereux sortent sans avoir été traités.

Nous devons faire preuve d'une grande prudence sur ces sujets particulièrement difficiles qui nous interrogent sur la finalité même de la création humaine. L'homme n'est pas fait pour commettre des crimes, encore moins pour récidiver, mais la société est obligée de sanctionner et de protéger les victimes. Pour cela, il lui faut appliquer des lois et il faut améliorer le dispositif existant.

Avec mes collègues du Nouveau Centre, j'aborde cette discussion avec confiance dans le projet que vous nous proposez. La censure du Conseil constitutionnel portait non sur le fond, mais sur le fait que la loi ne pouvait être rétroactive. Des récidivistes ont été condamnés alors que le nouveau cadre législatif n'était pas applicable, et vous apportez des éléments de réponse. L'objectif est d'éviter de nouveaux drames. Vous êtes tous attentifs à cette question, comme moi. Nous écoutons les parents des victimes nous expliquer avec beaucoup de dignité qu'ils trouvent la force de vivre encore et, quelquefois, de pardonner aux auteurs des crimes dont ont été victimes leurs enfants, mais ils nous demandent de faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de récidive.

Dans une démocratie apaisée, nous devrions aborder cette question en dépassant les clivages droite-gauche. On a mis en cause le Président de la République, on a prétendu que de tels faits divers viendraient conforter la majorité. Il faut raison garder et en revenir à l'essentiel.

Mon groupe, madame la garde des sceaux, mais vous n'en serez pas surprise, vous apporte tout son soutien. Essayons de trouver, au cours de la discussion des amendements, un terrain d'équilibre sur ce qui doit nous rassembler et non nous diviser. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC et sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, on a beaucoup parlé de faits divers, et j'en évoquerai un qui me concerne en tant que maire de Montauban.

Michèle Cousinié était âgée de soixante-dix-neuf ans. Veuve, elle vivait toute seule avec son petit chien dans sa grande maison à Montauban. Au petit matin du 23 juillet 2009, son corps a été découvert inanimé. Elle gisait sur son lit, visiblement décédée des suites de coups et blessures, sa robe de chambre encore serrée dans sa main. L'enquête de police a permis d'établir qu'elle avait été non seulement assassinée, mais également victime de violences sexuelles.

Le suspect présumé, actuellement en examen, résidait avec sa famille à deux mètres de la maison de la victime. Il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour menaces graves à l'ordre public, à la suite de plusieurs agressions sexuelles commises en 1991, pour lesquelles il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne.

On peut incontestablement dire de cet individu, encore présumé innocent, comme de l'assassin de Marie-Christine Hodeau, qu'il s'agit incontestablement d'une personne dangereuse et qu'à ce titre, elle mérite une attention particulière de suivi et de contrôle, non seulement pendant qu'elle purgera sa peine mais, surtout, et c'est l'objet de notre texte, lorsqu'elle sera libérée. Il s'agit en effet tout simplement de protéger la société et d'éviter de nouvelles victimes comme Marie-Christine Hodeau ou Michèle Cousinié.

Le suivi des délinquants à leur sortie de prison doit être une priorité et, à cet égard, on peut se féliciter que la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté constitue un pas utile dans la lutte contre la récidive et les personnes dangereuses mais, tout le monde l'a souligné avant moi, il n'en demeure pas moins que le champ d'application de cette loi est trop restrictif puisque la rétention de sûreté ne peut être prononcée qu'à l'égard de criminels condamnés à quinze ans de réclusion. À titre d'exemple, de dangereux pédophiles récidivistes condamnés à treize ans de réclusion criminelle ne sont pas concernés.

Par ailleurs, du fait du principe de la non-rétroactivité des lois affirmé par le Conseil constitutionnel, principe intangible de notre droit pénal et de notre procédure pénale, la loi du 25 février 2008 ne pourrait s'appliquer que dans une douzaine d'années, ce qui fait que, dans l'intervalle, les criminels dangereux ayant purgé l'intégralité de leur peine sortiraient sans aucune contrainte particulière, ne pourraient ni être surveillés ni être contraints de suivre un traitement.

C'est tout l'enjeu de la loi que nous devons voter, et je me réjouis que le Président de la République se soit inquiété à juste titre des limitations de la loi du 25 février 2008 et qu'il ait demandé au Premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de formuler de nouvelles propositions pour amoindrir le risque de récidive criminelle. C'est le seul enjeu, et il n'est pas question des risques de récidive délictuelle et contraventionnelle qui ont été évoqués tout à l'heure lors des motions de procédure.

Je remercie une nouvelle fois Mme la ministre et M. le rapporteur d'avoir prêté une oreille attentive aux demandes formulées par certains d'entre nous pour faire évoluer ce texte. Il nous apparaissait, en effet, que pouvaient être améliorés les dispositifs concernant les conditions d'application de la surveillance de sûreté. Je ne les énumérerai pas, nous en parlerons dans la discussion.

De la même manière, il fallait compléter la lutte contre la récidive des individus dangereux. Cela fait également l'objet de nombreux amendements, notamment sur le quantum des peines.

Il est une question qui ne sera pas réglée par cette loi mais qui a été évoquée dans les motions de procédure, sur laquelle nous devons poursuivre nos efforts et qui pourrait faire l'objet de prochains textes, c'est l'évaluation de la dangerosité. En ce domaine, il faut bien le reconnaître, la France accuse un retard extrêmement préjudiciable, cela a été dit de part et d'autre de cet hémicycle.

Non seulement la distinction souvent avancée dans notre pays entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique est inopérante, mais les pratiques psychiatriques relatives à cette évaluation sont, il faut bien le dire, généralement archaïques et peu fiables.

La méthode d'évaluation trop souvent pratiquée est l'entretien clinique libre, non ou peu structuré par des lignes directrices indiquant les facteurs de risque à prendre en considération. Or cette méthode est globalement inefficace en matière de prédiction de la récidive. A contrario, les méthodes d'évaluation les plus valides sont peu utilisées en France. Vous connaissez tous les outils internationaux d'évaluation de la dangerosité, je ne les énumérerai pas, nous en parlerons peut-être tout à l'heure.

Il paraît ainsi indispensable de réunifier l'expertise mentale judiciaire en faisant appel indistinctement à des psychologues ou à des psychiatres, comme cela se fait déjà, mais spécifiquement formés au domaine criminologique. C'est une proposition réaliste et non coûteuse qui a été formulée notamment par Jean-Pierre Bouchard et qui a l'immense mérite de rompre la distinction entre expertise psychiatrique et expertise psychologique.

Même si ce chantier doit évoluer, comme tant d'autres d'ailleurs, nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons dans une société difficile. Nous sommes loin de l'époque où Rousseau pensait que l'homme était naturellement bon. Au contraire, des hommes sans foi ni loi, des individus peu respectueux de la personne humaine, de sa dignité, commettent aujourd'hui des crimes extrêmement violents, douloureux, se livrent à des actes de torture sur des enfants, des personnes vulnérables, des personnes âgées, des femmes.

Parce que tout cela existe, nous devons réagir, et tout ce que nous mettons en oeuvre pour prévenir la délinquance, pour accompagner les individus – vous avez évoqué l'alcoolisme, mais il faut aussi parler des malades mentaux –, tout ce que nous pouvons faire sur le plan social doit être conduit en parallèle.

Néanmoins, je crains qu'il n'existe malheureusement encore pour quelque temps des individus particulièrement dangereux, et ce n'est pas moi qui ai dit qu'un quart des prisonniers étaient de dangereux psychopathes. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents. Une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils ne peuvent pas être remis tout simplement en liberté, avec le risque que cela comporte pour d'éventuelles futures victimes.

Telles sont les raisons pour lesquelles je voterai ce texte sans état d'âme. Comme vous l'avez dit, madame la ministre, il ne faut pas fermer les yeux devant la réalité. Nous devons bien sûr continuer à travailler ensemble pour améliorer cette société, mais il nous faut aujourd'hui répondre présents pour tenter de résoudre ce véritable problème.

Ne parlons pas de statistiques, de pourcentages, de taux de récidive ! Quand bien même il n'y aurait qu'une seule victime, et c'est loin d'être le cas, cela justifierait que l'on vote ce texte, ce que je ferai sans sourciller ! (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, je voudrais évidemment vous parler de « dangerosité ». Nous avons entamé un débat en commission des lois et j'avais envie, à l'occasion de cette discussion générale, de tenter de le prolonger.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos, et j'y ai relevé quinze occurrences du mot « dangerosité ». Ce n'est pas la première fois que nous évoquons le sujet dans cet hémicycle, et pourtant je ne suis député que depuis un peu plus de deux ans. Je pense que ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous parlerons de « dangerosité » car vous avez choisi de faire de ce concept un des éléments de votre politique pénale. Je trouve cela respectable ; ce n'est ni infamant ni « médiocre », pour reprendre votre terme, monsieur le rapporteur.

Qu'un délinquant dont la récidive est probable se retrouve du jour au lendemain livré à lui-même, sans aucun contrôle, et c'est la protection de la société qui est mise à mal. Mais, à l'inverse, qu'un criminel ne présentant qu'un faible risque de récidive soit qualifié par le législateur ou le juge de « dangereux », et alors les libertés individuelles peuvent en pâtir parce qu'il n'est pas acceptable qu'un individu puisse se voir infliger des mesures pénales injustifiées ou excessives. L'équilibre est, par essence, difficile à trouver.

La volonté légitime, de la part d'un gouvernement, d'un parlement, de protéger la société ne saurait justifier que l'on fasse reposer la justice toute entière sur un objectif que je crois illusoire, celui d'une société exempte de toute délinquance, de tout danger, de tout risque. N'est-il pas chimérique d'espérer cerner de manière précise et irréfutable, autrement dit de manière scientifique, la personnalité d'un individu poursuivi ou condamné ?

En travaillant sur le sujet, j'ai lu un certain nombre d'articles ; il ne s'agit pas de la pratique des prétoires ni des cas que notre collègue vient d'évoquer. Toujours est-il que j'ai essayé de me documenter, et je suis tombé sur un ouvrage de Gilles Perrault concernant les erreurs judiciaires, publié en 2000, et dans lequel il a cette phrase qui trouve une certaine résonance dans notre échange : « Nous prétendons juger, au-delà des faits, un homme ou une femme. L'ambition est belle mais hasardeuse. Pour y réussir, il ne serait pas superflu d'être Dieu. »

La difficulté d'appréhender cette notion de dangerosité en fait une notion criminologique séculaire, malléable, mutante.

Votre texte, qui apparaît comme très technique et, pour le parlementaire que je suis, parfois illisible parce que je ne suis pas au fait de la législation pénale de l'application des peines, trouve néanmoins sa place dans un très vieux débat ouvert au XIXe siècle : un combat doctrinal – je me place strictement sur le plan de la doctrine – qui a fait rage entre ceux qui tenaient pour le droit pénal néoclassique et ceux que l'on appelle aujourd'hui les positivistes.

Ce sont ces derniers qui, le 27 mai 1885, ont imposé la « relégation ». Il s'agissait d'une peine complémentaire obligatoire pour les multirécidivistes, consistant en un internement à vie en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Ce mode d'exécution de la relégation a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, mais la peine, devenue facultative et de moins en moins appliquée, n'a été véritablement supprimée qu'en 1970 : la relégation a alors été remplacée, à l'occasion d'une audition organisée par notre groupe, par la tutelle pénale que je ne connaissais pas et qui fut elle-même supprimée par la loi « Sécurité et liberté » de M. Alain Peyrefitte en 1980.

J'ai ainsi découvert avec intérêt que votre texte s'inscrivait dans une longue histoire de tâtonnements de problématique pénale, de ce que l'on pourrait appeler des « projets d'enfermement pour état dangereux ». J'inscris donc votre texte dans une tradition révolue depuis 1980 et qui légitime l'enfermement préventif de la récidive sur présomption de dangerosité – j'espère ne pas caricaturer, je parle sincèrement –, non en lieu et place de la peine mais à la fin de son exécution.

De ce point de vue, comme l'a très bien dit Alain Vidalies, nous pensons que ce paradigme transforme le droit pénal, ce qui justifie en partie notre opposition de fond, doctrinale à ce texte.

Lorsque nous avons étudié la rétention de sûreté, M. Fenech, qui était alors rapporteur, et Mme Dati nous ont expliqué que cette mesure concernait les cas exceptionnels. Avec votre texte, madame la garde des sceaux, nous allons progresser, avec l'appui de M. le rapporteur, vers ce qui n'est pas encore le droit commun mais est déjà beaucoup plus large que les cas exceptionnels dont parlait Mme Dati et qu'évoque M. Fenech dans son tout récent ouvrage dans lequel j'ai d'ailleurs vu que, sur les cinq propositions qu'il fait en conclusion, les quatre premières concernent non pas la loi mais des mesures sur la criminologie, la recherche et d'autres formes de compréhension de l'humain.

Bref, vous confortez – je ne dis pas « vous substituez » –, à côté d'une dialectique entre le crime et la peine, une dialectique plus flexible entre, comme vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur le rapporteur, le risque et la sûreté.

Se profile alors une volonté d'exclusion qui repose sur des postulats d'incurabilité et d'appartenance à des catégories que l'on pourrait dire à risques. Imperceptiblement, la répression cède le pas devant une volonté d'élimination.

Si tel était le cas, le droit pénal n'aurait plus, ou plus seulement, pour vocation de protéger les valeurs fondamentales qui structurent la société et dont la pérennité conditionne la cohésion. Il lui reviendrait simplement d'offrir les moyens juridiques et judiciaires d'une gestion punitive des comportements et des populations qui troubleraient l'ordre public. C'est en cela, monsieur le rapporteur, que je vous ai dit en commission que vous vous éloigniez de la vocation réhabilitatrice qui était hier assignée en priorité à l'appareil pénal.

Auparavant, il y avait le délinquant. Aujourd'hui, il y a deux figures, dans ce que je crois être votre schéma.

En amont, l'individu dangereux, déterminé comme tel par un ou plusieurs profils spécifiques. Le problème n'est plus l'inadaptation sociale puisque, au contraire, certains individus sont précisément présentés comme dangereux en raison même de leur capacité à se dissimuler derrière un statut social insoupçonnable. Telle est, par exemple, la figure du pédophile qui, dans cet imaginaire collectif, occupe une place de choix puisqu'en tant que prédateur social, il est d'autant plus dangereux, comme l'a très bien dit Dominique Raimbourg, qu'il est le plus souvent inséré socialement, familialement et professionnellement.

En aval, le récidiviste, individu dont le profil n'est pas seulement celui du prédateur type appelé naturellement à réitérer ses actes délinquants ou criminels. Non, le récidiviste renvoie maintenant à une nouvelle catégorie criminologique, inconnue comme telle de la pénologie classique dans la mesure où elle comprend des individus déterminés comme dangereux en raison aussi bien de leur profil de prédateur type que de l'absence de tout profil.

En fait, ces récidivistes ne sont décelables qu'en raison même de leur récidive ! Le délinquant s'efface alors comme personne et n'existe plus que comme menace. Et c'est ainsi que l'on glisse lentement du « comprendre » au « prédire ».

Face à un phénomène jugé anormal, la voie de la pénalisation apparaît alors la seule solution envisageable, comme si la seule incrimination d'un comportement suffisait à le faire cesser.

Il est vrai que la promotion d'un traitement exclusivement pénal en réponse à la multiplication des attitudes déviantes permet de faire doublement l'économie d'une réflexion et d'une action sur les causes de ce phénomène. Il est évidemment plus simple de faire voter une nouvelle loi que de dégager des moyens pour appliquer les précédentes. Robert Badinter le déplore souvent : « Quand on ne sait pas quoi faire face à un problème, on peut toujours faire une loi. Cela ne sert à rien mais on a donné l'impression d'avoir fait quelque chose ». Voilà comment la force symbolique de la loi se dissout dans ces reprises incessantes qui vont toujours vers plus de répression.

Je voulais vous parler de la dangerosité, mais je souhaite également vous parler des victimes. C'est en effet, madame la garde des sceaux, l'un des piliers de l'État pénal que vous construisez, de votre discours qui, me semble-t-il, promet chaque jour un peu plus un monde sans risque.

À côté de la réactivité du champ pénal, qui nous conduit souvent à légiférer dans un climat de passion – ce n'est pas le cas sur ce texte, car nous avons eu le temps d'en discuter, de conduire des auditions, de réfléchir au sujet –, à côté, donc, de la réactivité du champ pénal, qui est la marque de ce gouvernement et de celui qui l'a précédé, à côté de la philosophie dissuasive qui est celle de ce texte, on trouve, à l'épicentre même de cet État pénal, la symbiose avec l'opinion, l'action au nom des victimes, réelles et potentielles.

Ce qui me pose question, ce n'est évidemment pas la volonté d'associer le plaignant au déroulement de la procédure afin de l'informer et de lui permettre d'exercer, en temps utile, les droits de la partie civile. Mais l'inviter à influer, directement ou indirectement, sur la conduite du procès pénal et l'exécution de la peine constitue une rupture certaine dans l'histoire de la justice criminelle.

Le droit pénal – c'est en tout cas ce que j'ai appris à l'université – s'est construit sur la prise en compte progressive, au-delà du préjudice subi par la victime, d'une atteinte propre au corps social, appelant une sanction dissociée de la réparation du dommage causé au plaignant. À côté de l'action civile de la victime, à dimension strictement indemnitaire, est ainsi apparue l'action publique visant exclusivement la réparation du trouble à la cohésion sociale engendré par l'infraction. La prise en compte de l'intérêt privé du plaignant et de ses revendications particulières dans l'exercice même de l'action publique traduit en conséquence, à mes yeux, un sensible retour en arrière.

À la faveur d'une opposition, que je ne peux définir autrement que comme manichéenne, entre le délinquant et la victime, la procédure pénale tend progressivement à satisfaire, en tant que telles, les aspirations de cette dernière. Et ce au nom d'un étrange parallélisme des formes entre plaignant et accusé qui semble faire fi de l'existence du ministère public, partie principale au procès pénal en tant que représentant la société.

Ce détournement de la justice pénale à des fins privées, que nous avons déjà évoqué sur d'autres textes, est d'autant plus discutable que la seule posture qu'il admet est une espèce de démarche plus ou moins vindicative toujours prêtée à la victime. En face du délinquant, qui n'est qu'un corps que l'on enferme, la victime n'est qu'une souffrance en quête d'un deuil nécessairement improbable. Le procès semble alors avoir pour finalité d'étancher son hypothétique soif de vengeance ou a minima de lui permettre de faire son deuil dans une mise en scène cathartique. La contradiction entre ces deux finalités – juger un individu et satisfaire ses victimes – n'en devient que plus aiguë.

Sous l'emprise du traumatisme, la justice ne joue plus sa fonction de tierce autorité entre les hommes. Là encore, c'est une quête sans fin, parce que son objet est insaisissable. L'illusion que tout est réparable ne peut qu'induire la déception des victimes et ranimer le vieux fond archaïque et violent de la peine.

Madame la garde des sceaux, dans les sociétés comme la nôtre où la morale, la religion ne sont plus tout à fait des règles communes, il reste le droit. Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel n'a pas appelé à une nouvelle loi. Il a au contraire émis une critique en creux face au manque cruel de moyens dont souffre aujourd'hui l'administration chargée de faire appliquer la loi. Une fois de plus, me semble-t-il, par une loi, vous avez choisi de répondre à côté. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la garde des sceaux, nous examinons ce soir votre texte visant à réduire la récidive criminelle.

Ce texte constitue pour nous une nouvelle occasion, n'en déplaise à certains, de tenter de dissuader les auteurs de crimes et délits de recommencer à nuire, une fois leur peine purgée. Cependant, certains sur ces bancs souhaitent surtout ne rien faire, et lorsque j'entends les socialistes, les Verts ou les communistes ce soir, je me prends à souhaiter que nos débats soient retransmis en direct sur toutes nos chaînes nationales.

Cela permettrait immanquablement d'éclairer nos compatriotes sur la façon dont certains élus défendent leur sécurité.

Pour ma part, madame la ministre, je soutiendrai votre projet de loi. Cependant, je souhaite insister sur deux points.

Le premier est celui des remises de peines automatiques dont bénéficient les détenus. Quelle visibilité donne-t-on aux criminels comme à la société tout entière si les personnes condamnées à une peine savent à l'avance qu'ils ne la purgeront pas jusqu'à son terme ? Cela revient à considérer que, dans notre pays, les peines décidées par les juges ne sont pas appliquées. Malheureusement, madame la garde des sceaux, c'est un constat que peut faire tout un chacun, et si vous interrogez nos compatriotes, ils vous diront clairement qu'une fois condamnés, les prévenus seront dehors bien avant l'expiration de leur peine. L'opinion publique ne comprend pas qu'une personne condamnée à quinze ans de prison sorte au bout de quelques années seulement. Il y a certainement un déficit d'explication, mais je pense qu'il faut aussi revoir le dispositif. Pourquoi retarder une telle décision, que nos compatriotes attendent ? Pourquoi désespérer les victimes qui comptent sur une bonne application des sanctions décidées par les juges ? Il faut revoir ce dispositif, quand bien même cela pourrait avoir des conséquences sur la population carcérale. Nous ne pouvons pas administrer une bonne justice en n'ayant comme curseur que l'encombrement de nos prisons, d'autant que des solutions existent, telles que le bracelet électronique mobile ; il est important d'y avoir recours davantage.

Le second point que je souhaite aborder ce soir, et sur lequel nous sommes en désaccord, touche à la récidive d'un des crimes les plus abjectes que notre société ait à connaître : le viol sur mineur. Nous savons tous que la récidive réelle est bien supérieure à la récidive légale dans ce domaine. On ne peut accepter de ne rien faire sous prétexte que cela ne concernerait que quelques centaines de récidivistes par an. Quand bien même il n'y en aurait qu'un seul, il nous reviendrait de tout faire pour empêcher qu'un tel crime ne se reproduise. Notre société condamne les auteurs de tels faits à de lourdes peines, mais une fois les peines purgées, l'angoisse des proches, l'angoisse des victimes elles-mêmes ressurgit parce que nous savons tous que ce genre de criminel, s'il recommence, le fera sous l'emprise de pulsions souvent incontrôlables. Si nous hésitons encore à décider d'accompagner les peines de prison d'une obligation de soins, d'une limitation de la libido, voire d'une castration chimique obligatoire, nous allons exposer une fois encore certains de nos compatriotes à un risque inacceptable. Certains, sous prétexte d'une prétendue atteinte à l'intégrité des personnes, préfèrent prendre ce risque. Qu'ils en assument la pleine et entière responsabilité. Un homme ne peut-il pas vivre sans relations sexuelles mues par une libido débordante ? Serait-ce la négation de toute vie ? N'y a-t-il que cela dans la vie ? Est-il si grave, surtout lorsque l'on a déjà été condamné pour viol, de devoir se passer de ce genre de relations ? Notre société ne pourrait-elle pas obliger un potentiel récidiviste à ne plus se servir de son arme parce que l'on atteindrait alors à sa liberté destructrice ? Ce serait « contraire à la Constitution », nous avance-t-on. Allons donc ! Il y a vingt-huit ans, condamner à mort un criminel n'était pas contraire à la Constitution ; et la même Constitution ne permettrait pas d'obliger un condamné à se faire traiter pour limiter son risque de récidive ?

Madame la garde des sceaux, nous avons un devoir : celui de tout faire pour protéger les enfants de ces criminels. Se refuser à aller dans ce sens serait un signal terrible envoyé aux victimes et à leurs familles. Aussi, je vous demande, au cours de l'examen de ce texte, d'entendre ceux qui s'angoissent à l'idée de voir sortir de prison sans traitement des criminels qui peuvent à tout moment récidiver.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la justice et la sécurité sont les droits les plus inaliénables des citoyens. Les drames que traverse notre société sont malheureusement là pour nous rappeler qu'en la matière, il reste encore beaucoup à faire. Assurer la sécurité de la population est pourtant la raison d'être et la mission première des gouvernants. S'ils s'en détournaient, se poserait la question même de leur légitimité.

Il appartient donc au législateur de répondre aux questions des Français sur ce sujet essentiel qu'est leur sécurité en ayant constamment à l'esprit que sans sécurité, il n'y a pas de liberté possible. Pour y parvenir, nous devons nous garder de céder aux tumultes et aux émotions passagères, aux bons sentiments et au prêt-à-penser. S'il faut bien évidemment considérer la dignité de chaque homme, notamment les droits des détenus – ce que nous avons fait dans le cadre de la loi pénitentiaire –, il faut surtout rappeler avec insistance le caractère primordial du droit des victimes. Une victime n'a jamais choisi de l'être. Elle subit l'acte délictueux dans tous les cas. Quant au coupable ou au présumé coupable, le respect de ses droits est essentiel, mais il ne faut pas oublier qu'il a enfreint la loi et perturbé l'ordre social. Ses droits découlent d'un acte qu'il a posé et qui va à l'encontre du fondement même de notre société, à savoir la liberté et la sécurité de chacun. Ne cédons pas à un relativisme qui serait destructeur. Ne nous détournons pas du principe qui fonde toute justice : rendre à chacun selon son dû.

Ces dernières années, les Français se sont émus, à juste titre, de crimes odieux commis par des personnes déjà condamnées à plusieurs reprises pour les mêmes faits. À chaque nouveau meurtre, à chaque nouveau drame, la même question nous est posée : comment se fait-il qu'un individu dont la dangerosité est manifeste et qui a déjà été condamné pour des faits graves et similaires ait pu être laissé en liberté et commettre de nouveaux crimes ? Devons-nous systématiquement attendre de nouveaux faits divers pour agir ? Devons-nous accepter que des prédateurs continuent à sévir ? Doit-on attendre que d'autres jeunes femmes soient, comme Anne-Lorraine Schmitt, ou plus récemment Marie-Christine Hodeau, violentées et tuées ? C'est un débat de fond qui renvoie chacun de nous à ses propres responsabilités.

Il n'existait, jusqu'à l'an dernier, aucun dispositif pour maîtriser les prédateurs sexuels, aucune structure pour les resocialiser de façon adaptée. Il fallait donc attendre un nouveau passage à l'acte pour les enfermer et canaliser leur dangerosité. La loi du 25 février 2008 a, de ce point de vue, permis de remédier à certaines lacunes de notre droit concernant les criminels dangereux en fin de peine et les irresponsables pénaux. Pour les victimes comme pour l'ensemble des Français, le sentiment que chaque drame aurait pu être évité, que chaque vie aurait pu être sauvée, est une souffrance quotidienne. Nous devons enfin entendre leurs demandes. Chaque nouvelle victime d'un récidiviste est une insulte aux victimes précédentes et aux fondements même de notre société.

Concernant la protection des victimes, je crois que ce texte va dans le bon sens. L'interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux fréquentés par sa victime est une décision que toutes les associations attendaient avec impatience. Je pense en particulier à l'Institut pour la justice, qui se mobilise sur ce sujet depuis des mois.

L'abaissement des seuils à partir desquels pourra être décidée une surveillance judiciaire ou une surveillance de sûreté est également une mesure nécessaire, de même que l'augmentation de la durée de la surveillance de sûreté.

Mais s'agissant de la prévention des risques de récidive, il faut adopter des amendements pour améliorer le texte.

Ainsi, en termes de prévention de la récidive criminelle, la meilleure arme est celle qui consiste à faciliter l'information de tous les acteurs sur le terrain : celle des maires, notamment, est capitale. Comme bon nombre de mes collègues, j'ai co-signé l'amendement de Richard Mallié et Jacques Pélissard visant à permettre aux maires d'être informés de l'installation sur le territoire communal de toute personne condamnée pour viol, agression sexuelle, actes de barbarie ou tortures. En effet, il est essentiel que le maire, en qualité d'élu local et d'officier de police judiciaire, soit le premier informé des risques potentiels pour la sécurité. Il doit donc pouvoir obtenir tous les renseignements auprès du procureur de la République. Nous pouvons faire confiance aux maires, parfaitement conscients des réalités du terrain et soucieux de la tranquillité publique, pour utiliser au mieux ces informations et maintenir une surveillance discrète. Quant à la proposition de communiquer aux commissariats de police les noms et adresses de toutes les personnes sortant de prison, quelle que soit leur condamnation, je regrette qu'elle n'ait pas été retenue par la commission des lois. Ces deux types d'amendements sont complémentaires et ont tous deux vocation à être intégrés au projet de loi.

Ces mesures ne seraient toutefois pas efficaces sans une augmentation sensible des moyens humains et matériels pour faire appliquer notre droit. On sait que bon nombre de commissariats sont aujourd'hui saturés. Il est donc primordial d'augmenter les effectifs et les moyens de la police et de la gendarmerie. Cet objectif, bien que ne concernant pas directement le texte que nous examinons, mérite d'être rappelé. En effet, pour garantir la sécurité de nos concitoyens, l'arsenal législatif ne suffit pas : il faut aussi mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour prévenir l'insécurité et lutter contre. Le manque de moyens pour le suivi des délinquants est, lui aussi, inquiétant. Vous avez vous-même reconnu, madame la ministre, qu'il y avait un manque de psychiatres et de médecins pour exercer en prison ou pour assurer à l'extérieur le suivi médical des délinquants sexuels. J'attends donc que vous nous indiquiez l'état de vos projets, en lien avec le ministère de la santé, pour remédier à ce problème et pour développer la coopération avec les médecins.

Enfin, s'agissant de certains crimes particulièrement odieux – je pense notamment aux crimes assortis d'actes de barbarie –, il serait temps que nous ayons un débat sur la prescription. Dans de nombreux pays tout aussi démocratiques que le nôtre, certains crimes sont imprescriptibles. En droit français, c'est déjà le cas des crimes contre l'humanité. Si la prescription peut paraître justifiée dans certains cas, nous devons néanmoins nous poser la question de l'injustice manifeste que subissent les victimes d'actes particulièrement cruels. Une victime qui réussit à se sortir des griffes de son agresseur a besoin, pour se reconstruire, de savoir que celui-ci a été puni. Si ce n'est pas le cas, l'absence de reconnaissance du préjudice peut avoir un caractère destructeur. La société elle-même, à travers le ministère public, doit être en mesure de ne pas laisser un crime particulièrement barbare impuni, et de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je pense notamment aux familles de victimes qui attendent depuis trente ou trente-cinq ans que le meurtrier de leur proche soit enfin retrouvé et condamné. En l'état actuel de notre droit, la prescription équivaut à une quasi-impunité pour les criminels les plus brutaux. Il est grand temps que, pour certains crimes, le délai soit levé ou allongé. Sur ce point, une révision du code de procédure pénale serait un signe fort, marquant la volonté inflexible du législateur d'appliquer le principe de « tolérance zéro ». Ce fut un slogan efficace qui répondait à une attente forte des Français ; il s'agit aujourd'hui de le mettre en oeuvre.

Madame la présidente, madame la ministre d'État, mes chers collègues, nous sommes tous d'accord ici : il est hors de question de relâcher dans la nature des gens considérés comme dangereux, même si la notion de dangerosité est bien difficile à cerner. Mais au lieu d'attendre la fin de leur peine pour se demander s'ils sont encore dangereux, c'est pendant leur peine qu'il faut faire en sorte qu'ils ne le soient plus quand ils sortiront. Et s'il faut parfois les surveiller après leur sortie, il faut d'abord, à l'évidence, les soigner avant leur sortie.

À cet égard, le cas Évrard est révélateur.Dominique Raimbourg a rappelé le film tragique qui a conduit au viol du petit Enis. Je ne reviendrai sur les dysfonctionnements que mon collègue a rappelés, mais le cas Évrard est à lui seul un résumé tragique de la problématique de la récidive, notamment sexuelle : une surpopulation carcérale qui empêche toute politique de réinsertion ; un manque d'éducateurs, de travailleurs sociaux et de psychiatres dans les prisons ; un manque encore plus cruel de juges d'application des peines et une sous-utilisation de mesures pourtant efficaces, tel le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins créé par la loi de 1998.

La commission de suivi de la récidive a écrit dans un rapport récent : « En raison de la pénurie de personnels soignants en détention, de nombreux condamnés sollicitent des soins mais ne peuvent pas être reçus par des soignants débordés. Que dire à ces condamnés auxquels on enjoint de suivre des soins sans leur permettre d'y accéder ? ».

Au 1er janvier 2009, 3 000 agents d'insertion et de probation devaient suivre 61 300 détenus et 160 000 personnes soumises à une obligation de justice en milieu ouvert. Un rapport de Jean-Luc Warsmann concluait, en 2003 – il n'était pas encore président de la commission des lois –, que pour que leur travail soit efficace, 3 000 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires devraient être recrutés. Combien l'ont été depuis ce rapport ? À peine la moitié.

Jean-Jacques Urvoas, dans un exposé brillant, nous a décrit les deux écoles de pensée, quasi philosophiques, s'agissant de la peine. Elles remontent au XIXe siècle, mais sont toujours d'actualité. À l'instar de Jean-Jacques Urvoas, je dirai que deux écoles s'opposent sur le sujet de la récidive. L'une défend l'idée que la justice doit bien sûr punir et aussi sévèrement que nécessaire, mais qu'elle doit aussi essayer de guérir, et donc qu'elle doit soigner le mieux possible et tout au long de la détention. L'autre estime que la justice doit d'abord éliminer les individus réputés dangereux, qu'elle doit donc les enfermer le plus longtemps possible, en tentant même de le faire une fois la peine purgée.

Or si aucune de ces deux logiques ne garantit le risque zéro de récidive, la première essaie au moins d'y parvenir, alors que la seconde semble y renoncer par avance.

Mes chers collègues, nous avons tous le même souci, je devrais dire le même devoir : lutter contre la récidive, notamment la récidive de délits et crimes sexuels sur laquelle j'ai centré mon propos. Nous devrions donc récuser les postures trop commodes qui consistent à distinguer d'un côté ceux qui défendraient les victimes – Mme Barèges se place dans ce camp – et de l'autre ceux qui défendraient les principes. Pour notre part, nous sommes fiers de défendre des principes !

Loin de ce clivage vraiment absurde, monsieur Nicolin, nous devrions commencer par mesurer ensemble les effets des nombreux textes adoptés depuis quelques années. Il nous apparaîtrait vite que c'est non pas de lois que nous manquons, mais des moyens de faire appliquer celles qui existent. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que s'ouvre la discussion générale sur le projet de loi tendant à diminuer le risque de récidive, je souhaiterais attirer votre attention sur certaines dispositions que j'aimerais voir intégrées à ce texte.

Ces dernières années ont malheureusement été marquées par la multiplication de crimes sordides. Citons les noms d'Enis, d'Anne-Lorraine Schmitt atrocement tuée il y a deux ans, ou encore de Marie-Christine Hodeau dont les forces de l'ordre ont eu le temps d'entendre les derniers mots avant qu'un silence lourd ne remplace ses appels au secours.

Parallèlement à ces événements ponctuels, qui sont autant de drames, il y a les chiffres et les tendances. L'Institut national d'études démographiques révélait que 16 % des femmes ont déclaré avoir subi des rapports sexuels forcés ou des tentatives de viols. Ces chiffres sont consternants !

Le Premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, a remis, le 30 mai 2008, un rapport visant à diminuer les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux. Dans son introduction, il rappelle ce qui justifie notre action : « Toute la question est de trouver le plus juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de protection de la société et de ses membres, en premier lieu les plus fragiles, et d'autre part, la non moins nécessaire garantie des droits fondamentaux de la personne humaine dont le comportement peut évoluer dans le temps. »

Cette dernière incise est d'importance. Elle implique deux conséquences. Tout d'abord, qu'un condamné a nécessairement été un citoyen sinon modèle du moins ordinaire pendant un temps, avant de basculer, en l'espèce dans la violence la plus bestiale. De plus, ma conviction est qu'en chacun réside un pouvoir de réhabilitation. C'est d'ailleurs le sens de l'évolution de la loi pénale depuis plusieurs décennies.

Cependant, le taux de récidive criminelle des condamnés est tel actuellement qu'il est indiscutable que les sanctions classiques temporaires n'ont pas assez de prise sur ces condamnés.

Les chiffres clés de la justice, dans leur édition de 2009, dressent un bilan peu flatteur. Entre 2002 et 2007, les condamnations pour homicides volontaires ont augmenté de 11 %, celles pour viols de 9 %. Plus précisément, voici les chiffres des condamnations pour les crimes mentionnant l'état de récidive légale : 74 en 2002 et 115 en 2006, soit 55 % d'augmentation en quatre ans.

Il est plus que temps d'agir, et je salue le Gouvernement, vous-même en particulier, madame la ministre d'État, qui avez décidé de tenter de régler cette grave question.

Comment légiférer ? C'est là que des divergences assez nettes sont apparues lors des débats en commission. En droit pénal, la peine d'incarcération vise un double objectif : sanctionner le délinquant dans un but pédagogique ; réparer l'atteinte à l'ordre public, ce qui correspond à une fonction plus sociétale.

En ce qui concerne les délinquants sexuels, la peine d'incarcération correspond à la sanction sociétale. Comme vous l'avez tous souligné, le problème est l'appréciation de la dangerosité, donc de la récidive éventuelle. C'est pourquoi je demande qu'un collège de trois médecins – dont un psychiatre – puisse donner son avis sur cette dangerosité. Une fois cet avis rendu, le juge prononcera une injonction thérapeutique qui doit prendre deux formes : d'abord dans la prison, ensuite à la sortie du criminel. En effet, le cas des délinquants sexuels est à la fois plus dangereux et plus simple que celui d'autres types de délinquants.

Il est plus dangereux, car les pulsions sexuelles déviantes représentent une véritable maladie qui, si elle n'est pas soignée, entraîne très souvent des récidives criminelles. Certes, les chiffres français annoncent en 2007 un taux de récidive de 2 % à 3 %. En revanche, dans les autres pays européens, ce taux est situé entre 20 % et 40 %. Pourquoi une telle différence ? Ne serait-il pas temps d'instaurer un institut d'observation de la délinquance sexuelle et de sa récidive ?

Il est plus simple, car la suppression des hormones mâles associée à une psychothérapie permet souvent d'éviter les récidives. Si elle consiste en un traitement chimique, cette injonction thérapeutique ne se réduit pas à ce soin médical, mais doit obligatoirement y associer un suivi psychiatrique.

Certes, le traitement hormonal est un geste simple, réversible, qui consiste à faire une injection tous les mois, tous les trois mois, voire tous les six mois, en fonction du dosage du produit. Cette injection supprime à la fois l'hormone mâle et la libido. Ces produits sont anciens et utilisés fréquemment en cas de cancer de la prostate. C'est dire si les effets sont connus et étudiés !

Mais l'injonction thérapeutique va au-delà de la suppression des hormones mâles. Comme je l'ai souligné, il est indispensable d'y associer un traitement psychiatrique. Le traitement médical seul n'aurait aucun sens s'il n'allait pas de pair avec un espoir de guérison à long terme. Une société qui ne donnerait pas un tel espoir à un homme serait une société morte.

L'état actuel de nos prisons ne favorise pas cette réhabilitation, bien au contraire. La promiscuité, les conditions de détention sont telles que les assassins et les violeurs ressortent parfois de prison plus dégradés que lorsqu'ils y étaient entrés, ce qui n'est pas admissible. La dignité de chacun et le droit de s'amender interdisent, d'un point de vue tant éthique que pragmatique, que perdurent certaines conditions d'enfermement.

Le dispositif conjugué de mes amendements prévoit donc la création d'un collège qui examinera et rendra un avis dès la condamnation, à l'entrée dans la prison, puis se prononcera ensuite régulièrement durant l'incarcération, afin d'évaluer l'effet des deux traitements – médical et psychiatrique. Ce faisant, ce texte respectera le principe d'une peine individualisée.

Se pose le problème des réductions systématiques de peines. Cette automaticité est inacceptable. Les réductions de peine doivent être en l'espèce évaluées en fonction des progrès thérapeutiques du criminel. Cela tombe sous le sens.

Se pose aussi le problème de la sortie de prison. De nouveau, le collège que j'appelle de mes voeux va réévaluer la dangerosité résiduelle – si l'on peut dire – du criminel. C'est au juge de déterminer la durée de l'injonction thérapeutique qu'il prononcera alors.

En la matière, l'important est le suivi du délinquant remis en liberté. Ce suivi est double, comme le traitement. Les injections seront pratiquées dans des centres agréés. Ce texte ne sera viable et admissible que si les moyens de ce suivi régulier sont donnés à ces centres agréés.

Malgré tout, je reste dubitatif devant votre volonté de demander au médecin généraliste – médecin traitant du criminel – de dénoncer un manquement à l'injonction thérapeutique. Ne faudrait-il pas mieux demander au condamné de se présenter régulièrement dans des centres médico-judiciaires pour une évaluation de ce traitement ? Il en va de la confiance du patient criminel vis-à-vis de son médecin traitant.

Le second volet de cette surveillance post-carcérale, c'est la surveillance psychothérapeutique. Il me faut encore attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que ce dispositif ne fonctionnera que si les prisons sont réhabilitées et humanisées.

Nous avons tous en mémoire la description de la souricière du palais de justice de Paris par le bâtonnier Charrière-Bournazel. Les établissements pénitentiaires ne sont pas en meilleure situation. La surpopulation carcérale est une réalité qui fait honte à la République : les 52 000 places en établissements pénitentiaires accueillaient encore 62 000 détenus au 1er janvier dernier.

Des moyens doivent aussi être accordés pour permettre la constitution de ces collèges. Il faut augmenter le nombre de ces médecins – généralistes, spécialistes, psychiatres – en rendant les postes plus attractifs.

Enfin, une difficulté demeure. Comment appliquer cette loi aux instances en cours ? J'ai compris que cet obstacle serait facilement levé. Comment appliquer cette loi aussi aux délinquants déjà condamnés, actuellement détenus, et qui risquent d'être relâchés dans les prochains mois sans que ces mesures ne s'imposent à eux ? Les efforts conjugués du Gouvernement et du Parlement permettront d'obtenir une solution satisfaisante, je n'en doute pas.

Madame le ministre d'État, votre projet de loi est bon et courageux. J'aurai des amendements mineurs à vous proposer mais je peux, d'ores et déjà, vous annoncer que je voterai ce texte, tout en insistant sur la prévention qui, en France, n'est pas suffisamment développée.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, chers collègues, ce projet de loi visant à amoindrir le risque de récidive criminelle traite d'une question à laquelle nous sommes sensibles puisqu'il s'agit de crimes affreux et que nous cherchons tous à protéger les victimes potentielles.

Cela étant, l'on ne doit pas utiliser ces crimes affreux et l'émotion qu'ils suscitent dans l'opinion pour adopter des solutions qui ne nous semblent pas efficaces.

Rappelons que le taux de récidive – dont on parle souvent – est finalement assez peu important pour de tels actes. Selon les chiffres disponibles, il oscille entre 1 % et 3 %, et il serait de 0,9 % dans le cas des condamnations pour viols sur mineurs. En matière d'inceste – donc dans les familles respectables –, les choses sont beaucoup plus graves.

Quel que soit le chiffre, nous sommes d'accord sur le fait qu'il importe de réduire au maximum la récidive, et nous partageons la volonté de le faire. Le problème est que ce texte oscille entre inutilité, inefficacité et arbitraire.

Nous constatons que vous avez repris une rhétorique, développée par des intervenants sur plusieurs bancs de cette assemblée, qui oppose la protection de la société et des victimes aux principes régissant notre société et protégeant les libertés individuelles. À la suite de Jean-Jacques Urvoas, je répète que ce dilemme n'est pas acceptable.

Sur tous les bancs de cette assemblée, nous respectons les victimes et nous souhaitons les protéger, mais nous souhaitons également respecter les principes fondamentaux sur lesquels repose notre civilisation.

Or, en l'état, ce projet de loi nous semble aller à l'encontre de quelques-uns des éléments structurants de notre société, notamment la non-rétroactivité des lois pénales, la présomption d'innocence ou le respect des décisions du Conseil constitutionnel.

Ce texte relève, en définitive, de ce que Pierre Mazeaud qualifiait de « logorrhée législative ». Régulièrement, le Gouvernement nous fait adopter des lois longues et compliquées qui, en réalité, ne changent pas vraiment les choses. Ce n'est pas nous qui avons eu la cruauté de rappeler que la criminalité avait augmenté depuis 2002 ; or, depuis cette date, nous avons eu à nous prononcer sur quatorze projets de loi relatifs à la procédure pénale. Depuis 2007, ce qui n'est pas bien ancien, le code pénal a été modifié cent quinze fois, et nous avons déjà voté deux lois pour lutter contre la récidive !

Tous les étudiants en droit s'entendent pourtant rappeler la maxime bien connue de Montesquieu selon laquelle « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». En l'espèce, nous pouvons nous demander si ce n'est pas à cet affaiblissement que nous contribuons en examinant un tel projet de loi.

Un rapport rédigé à l'initiative du gouvernement que dirigeait Jean-Pierre Raffarin, pour citer une référence qui devrait convenir à la majorité, constatait que : « La complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société […] Elle peut détruire la lisibilité des décisions prises par le Gouvernement et le Parlement et ainsi conduire les Français à douter de l'efficacité de la décision politique. »

Toutes ces lois qui se succèdent, se contredisent et se complètent, prouvent le bien-fondé de nos positions initiales, qui dénonçaient des projets de loi bâclés et un manque de réflexion. Tout cela explique qu'il faille recommencer le travail. Lors du premier débat sur la rétention de sûreté, nous avions alerté la majorité sur les insuffisances de la loi, insuffisances que le Conseil constitutionnel a, en quelque sorte, confirmées par sa décision.

La loi que vous voulez nous faire adopter sera inefficace. Je le démontrerai en me fondant sur l'analyse de deux de ses dispositions.

La castration chimique a tout d'abord retenu mon attention. En soi, l'expression « castration chimique » est une manière de frapper l'opinion, une sorte de leurre. Le Gouvernement aurait mieux fait de s'inspirer des dispositions de la loi Guigou relatives au suivi socio-judiciaire. Malheureusement ce texte a été insuffisamment appliqué, et l'on s'est contenté d'en étendre la portée au risque de le rendre finalement moins efficace.

Aujourd'hui, certains des amendements défendus par nos collègues de la majorité risquent d'ailleurs d'avoir le même effet : à force d'abaisser le seuil des peines concernées, le projet de loi finira par s'appliquer à une très grande diversité de situations, ce qui le rendra plus inefficace encore.

La castration chimique, nous dit-on, est la solution à tous nos maux ; permettez-nous d'être extrêmement dubitatifs. En effet, certains collègues l'ont dit, l'efficacité à long terme du traitement n'est pas prouvée, et il peut même entraîner des troubles importants, comme le développement des seins chez les hommes. Quelle peut être la pertinence de traitements ayant de tels effets secondaires pour des personnes souffrant déjà de troubles de la personnalité ou de troubles sexuels ?

On sait également que les délinquants sexuels sont souvent impuissants, ce qui ne les empêche pas d'accomplir des actes barbares ou de se livrer à des violences extrêmes. À quoi bon, alors, la castration chimique ? Même si elle peut être un élément de soin, elle n'est pas une panacée et peut même, parfois, aboutir à des résultats inverses de ceux recherchés.