Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête xynthia

Séance du 18 mai 2010 à 17h00

La séance

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Je suis heureux d'accueillir au nom du président Maxime Bono – retardé par une manifestation qui bloque l'arrivée des trains en gare Montparnasse – et en ma qualité de rapporteur de cette mission d'information, M. François Gérard, ingénieur général des Ponts et Chaussées et membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), M. Michel Rouzeau, inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, et M. Philippe Dumas, inspecteur général des finances.

Messieurs, vous êtes membres de la mission interministérielle de retour d'expérience, d'évaluation et de proposition à la suite de la tempête Xynthia. Avant de vous poser des questions, nous aimerions savoir qui vous a missionnés, connaître l'objet exact de cette mission, les personnes que vous avez rencontrées et les témoignages que vous avez recueillis dans ce cadre, enfin les enseignements que vous avez d'ores et déjà pu en tirer.

Cette mission, dont on peut dire que je la dirige, a été créée le 3 mars pour une durée de deux mois, à l'issue desquels nous devrons remettre notre rapport. Nous avons commencé à travailler immédiatement après la catastrophe en nous rendant sur le terrain les 3, 4 et 5 mars, essentiellement en Vendée et en Charente-Maritime, les deux départements les plus touchés.

Nous sommes chargés de recenser les lieux menacés et les digues censées les protéger, établir les circonstances de la catastrophe et analyser le fonctionnement du dispositif d'alerte et la mise en oeuvre des secours. Sont donc également membres de la mission des membres de l'Inspection de la sécurité civile. Par ailleurs, des colonels de pompiers attachés à la Direction de la sécurité civile (DSC) ont analysé spécialement le fonctionnement des services de secours.

Nous devons donner un avis sur l'élaboration des plans de prévention des risques, dans le cadre d'un plan d'action général de la politique en la matière et, surtout, sur la gestion des ouvrages hydrauliques de protection et leur intégration dans cette même politique.

Enfin, il nous a été demandé de faire quelques recommandations sur le dispositif d'assurance contre les catastrophes naturelles, dit régime Cat Nat.

La lettre de mission est donc assez chargée et le délai imparti assez bref. Aussi nous sommes-nous par exemple appuyés, pour recenser les lieux menacés et les digues, sur le travail réalisé sur place par les services, mais nous sommes bien conscients de ne pas avoir été exhaustifs dans l'examen critique auquel nous nous sommes livrés.

La catastrophe est le résultat de la conjonction, d'une part, d'un phénomène naturel – une tempête avec une marée haute de fort coefficient –, d'autre part de la présence d'ouvrages de protection souvent anciens, dont les cotes à l'origine de leur conception ont été dépassées – ce qui a conduit à la submersion des principaux d'entre eux, voire à la destruction de certains de leurs éléments – et d'un problème d'urbanisation, car certaines zones n'auraient pas dû être urbanisées.

Le système de vigilance et d'alerte a bien fonctionné, du moins pour ce qui est de la tempête et des crues fluviales. Les préfets que nous avons rencontrés se sont déclarés très satisfaits de l'alerte tempête, qui leur avait permis de pré-positionner leur dispositif. En revanche, l'alerte submersion marine, sans être un échec, a révélé une mauvaise prise en compte des données, le dispositif de viligance ne comprenant pas la submersion marine. Certes, le phénomène de surcote marine était prévu – même relativement à l'avance – et figurait dans les bulletins d'alerte météo, mais sous une forme qui n'était pas très explicite pour l'utilisateur en bout de chaîne.

Nous recommandons donc de mettre en place un système de vigilance submersion marine – ce qui est en cours –, et, surtout, de fournir aux directeurs d'opérations de secours, que sont les maires et les préfets, des informations qui leur permettent d'évaluer directement les risques. Par exemple, au lieu de parler de « la coïncidence d'une marée de fort coefficient avec une surcote de l'ordre de 1 mètre », mieux vaudrait indiquer que « la mer va atteindre la cote » « de 4, 50 mètres » sur telle portion du littoral – la cote étant établie sur la base du nivellement général de la France (NGF) de l'Institut géographique national (IGN).

L'organisation des secours, telle qu'elle a été analysée par nos collègues de la Direction de la sécurité civile, a été satisfaisante. Les secours ont été bien pré-positionnés, même si quelques réserves sont à faire sur l'organisation des moyens aériens et des transmissions. Ces réserves sont liées au fait que l'on était à cheval sur deux zones de défense différentes. Nous ferons des propositions sur les moyens de contourner la difficulté et d'assurer l'unité de commandement.

Le bilan de la gestion de crise est ainsi globalement positif, sauf concernant l'alerte à la submersion marine.

Il conviendra cependant de réfléchir au contenu des messages adressés à la population. En cas de tempête, le message principal est : « Restez chez vous et n'en sortez pas ». En cas de submersion marine, il devrait plutôt être : « Vous allez devoir évacuer ». Certes, l'envoi de ce message est déjà prévu dans les plans communaux de sauvegarde, mais, en l'occurrence, ces derniers n'existaient pas, sauf dans quelques communes. La mission appellera donc l'attention sur l'importance de la mise en place de tels plans.

En France, le corpus législatif et réglementaire intéressant la prévention des risques est conséquent : il couvre à peu près tous les sujets, depuis l'information sur les risques jusqu'aux plans de prévention ; en l'absence de plan de prévention des risques (PPR), l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permet, en cas risques avérés, de gérer l'urbanisme. Ce corpus est perfectible, mais il existe.

Nous avons relevé certaines insuffisances dans la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques dans les départements que nous avons visités : la Vendée, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Gironde, départements où ont eu lieu des dégâts liés à la submersion marine. Je précise que nous n'avons pas porté notre attention sur les endroits où il n'y a eu que des dégâts liés au vent – qui ont tout de même concerné soixante départements.

Dans les atlas de zones inondables et les PPR, les aléas de référence ont été fixés à un niveau significativement plus bas que celui qui a pu être constaté dans le passé. Il ne s'agit pas d'incriminer les services qui ont dû travailler à partir des informations dont ils disposaient. Mais cela a conduit, dans les zonages des PPR, à sous-estimer la gravité de l'aléa.

À l'occasion de l'établissement des documents d'urbanisme – schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU) –, les services de l'État sont soumis à l'exercice du « porter à connaissance » (PAC), lequel définit le rôle de l'État et les modalités de son intervention dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Or, le plus souvent, ces PAC sont « sans valeur ajoutée », dans la mesure où ils se contentent de rappeler la réglementation sans s'engager plus avant en matière de qualifications scientifiques et techniques du risque ; certains sont très explicites, d'autres le sont moins.

Dans les communes que nous avons visitées, nous avons constaté, en Vendée surtout, que les documents d'urbanisme étaient anciens et souvent dépassés, que les communes côtières étaient les plus en retard en matière de PLU, que certains POS, très anciens, ne prenaient pas en compte les risques et que des autorisations d'occupation des sols avaient été délivrées sans grande référence aux risques. Dans le cas particulier de la Vendée, on peut distinguer la période d'avant 2007 et celle d'après 2007 – quand le préfet a décidé de mettre en application anticipée le PPR du Lay, par exemple.

Ces insuffisances sont à l'origine de la gravité de la catastrophe. Elles nous ont amenés à recommander que certains éléments soient fixés au niveau réglementaire. Tel est le cas dorénavant – suite à amendement au code de l'environnement, déposé lors de la discussion de la loi Grenelle 2 – pour l'aléa de référence qui, jusqu'à présent, n'était défini que dans des circulaires et des guides et qui pouvait être appliqué de façon différente d'un endroit à l'autre.

Telles sont nos premières conclusions sur l'application et les insuffisances de la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques dans les départements que nous avons visités. J'en viens à la question des ouvrages de protection, que l'on peut considérer comme la question centrale de notre mission.

Les ouvrages sont souvent mal connus parce que recensés de façon incomplète, imparfaite et hétérogène, malgré une réglementation assez ancienne, datant des années quatre-vingt-dix et précisée par le décret de décembre 2007, relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, qui imposait aux services de l'État de faire un recensement complet pour la fin de l'année 2011.

Dans les départements que nous avons visités, ce recensement a simplement commencé. Les données récoltées devront être intégrées dans la base de données BarDigues gérée par l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement (Cemagref) et qui doit comporter un certain nombre d'informations sur les caractéristiques de l'ouvrage, sa classe, son propriétaire, son gestionnaire, etc. Il serait d'autant plus intéressant d'en disposer que les propriétaires, les gestionnaires, les intervenants sont souvent multiples et parfois mal connus.

Devant ces constats, la mission formule plusieurs propositions.

Il convient d'abord que le recensement soit mené à terme dans les délais prévus et qu'il intègre l'ensemble des ouvrages de protection, aussi bien les digues à la mer que – ce qui a déjà commencé – les digues fluviales. Ce recensement constituera une base de travail et de réflexion pour asseoir de nouveaux modes de gestion et de gouvernance. Sans connaissance en effet de l'ampleur des problèmes à traiter, il sera impossible de définir des programmes de mise à niveau et de gestion des digues.

Nous nous sommes ensuite tournés vers la gouvernance de l'ensemble, en rappelant que la base législative de la gestion des ouvrages de protection est toujours l'article 33 de la loi impériale du 16 septembre 1807 qui prévoit que les ouvrages de protection doivent être entretenus par les propriétés qu'elles protègent, et que les pouvoirs publics pourront éventuellement apporter leur concours. Aujourd'hui, les intervenants sont multiples, et la législation – code de l'environnement, code rural et autres codes – permet également à l'État ou aux collectivités de se substituer aux propriétaires ou aux opérateurs défaillants si l'ouvrage menace la sécurité publique. Pour autant, nous avons évalué et proposé trois scénarios possibles, dont certains ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.

Dans le premier scénario, qu'on pourrait appeler de « statu quo aménagé », les gestionnaires d'ouvrages de protection sont incités, pour tout ouvrage hydraulique classé et recensé, à fournir, sur la base du décret de 2007, des études du danger, un programme de mise à niveau, etc. Si certains opérateurs s'en révèlent incapables, il faut s'y substituer et mobiliser les énergies locales pour trouver des gestionnaires conséquents.

Le deuxième scénario, qui intéresse les collectivités territoriales, se décline en deux options : il repose sur un transfert de la gestion des ouvrages de protection soit aux communes et à leurs groupements, soit aux départements.

Le troisième scénario est un peu plus colbertiste et centralisateur puisqu'il tend à la création d'un établissement public national. Il se décline également en deux options : soit l'établissement gère l'ensemble des digues du territoire national, en se reposant sur les opérateurs locaux en tant que de besoin ; soit, et ce serait sans doute plus raisonnable, il se contente de gérer les digues de l'État, mais assure la coordination de la politique de gestion des ouvrages de protection contre les inondations, ce qui ne serait pas incompatible avec le deuxième scénario.

La mise en place d'un plan « Digues » implique de savoir exactement ce que la collectivité nationale consent à dépenser pour gérer les ouvrages de protection contre les inondations. Or, ce travail, long et difficile, suppose de rassembler des informations de toute nature et de tous horizons, ce qui explique que l'on n'ait pas eu le temps de l'effectuer.

Un programme de réfection des ouvrages qui ont été endommagés pendant la tempête et, plus généralement, de l'ensemble des ouvrages de protection en France – ce qui concerne 1 850 kilomètres sur l'ensemble du territoire – doit s'intégrer dans une politique globale de prévention, qui permette d'abord de réfléchir sur l'opportunité de renforcer telle ou telle digue, suivant ce qu'elle protège ou ne protège pas. Cela nécessite de disposer d'outils adéquats.

Pour les submersions marines, nous proposons d'utiliser celui que l'État a déjà mis en place pour les crues fluviales : les programmes d'action pour la prévention des inondations. L'idée est de fédérer, autour d'un territoire à risque, l'ensemble des intervenants – collectivités territoriales, syndicats de propriétaires, etc. – pour faire émerger des maîtres d'ouvrage capables de porter une politique de prévention des risques incluant la mise en oeuvre d'ouvrages de prévention et de protection. Cet outil, appliqué avec succès aux crues fluviales, pourrait être étendu rapidement aux submersions marines. Les élus locaux apprécient ce type de projet, qui serait cohérent avec les démarches en cours liées à la transposition de la directive européenne relative à la gestion des inondations.

Tel est le résumé des principales observations de notre mission interministérielle dont le rapport, qui est en phase de relecture dans nos corps d'inspection respectifs, doit être remis à la fin du mois.

Je vous remercie de cet exposé, mais j'avoue ne pas très bien comprendre : comment s'articule votre travail avec celui de la mission « digues » qui, avec quelques inspecteurs généraux, est venue rencontrer les maires pour procéder à une évaluation ?

Il existe en effet deux autres missions dont j'ai oublié de vous parler.

L'une, issue du ministère de l'intérieur, porte sur l'évaluation des dégâts causés aux biens non assurables des collectivités territoriales et permet de déclencher les procédures d'indemnisation dans le cadre du programme relatif aux calamités publiques ; elle travaille surtout sur le remboursement des travaux d'urgence réalisés après la catastrophe.

L'autre mission est plus vaste, puisqu'elle regroupe des représentants des ministères de l'agriculture, du MEEDDM (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer), de l'intérieur et des finances. Elle travaille sur les dégâts causés aux biens non assurables des collectivités éligibles au Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Enfin, d'autres personnes ont été missionnées sur place pour jouer les médiateurs.

Nous n'avons pas rencontré que des responsables de l'État, mais aussi des élus, soit sur place – notamment les maires des communes les plus sévèrement touchées par la tempête et des conseillers généraux dont l'institution intervient sur les ouvrages –, soit à Paris – en particulier des membres du bureau de l'Association nationale des élus du littoral, de l'Association des maires de France et de l'Association des départements de France. Nous nous sommes également rendus sur les ouvrages de protection et nous avons rencontré des techniciens.

Par ailleurs, nos trois missions coordonnent d'autant plus leur travail que certains de leurs membres appartiennent à d'eux d'entre elles en même temps.

Votre mission est extrêmement large. Or, vous n'avez disposé que de deux mois pour la réaliser.

Au cours de ces deux mois, nous avons effectué une analyse complète des règles actuelles en matière d'urbanisme et de prévention des risques, ce qui nous permet déjà de présenter des propositions d'action.

Pour ce qui est des sujets plus techniques, tels que l'évaluation des digues, nous ne pouvons faire, à partir d'une analyse forcément rapide des informations fournies par les services, que des recommandations sur la méthode que devraient suivre après nous d'autres structures ou groupes de travail, voire d'autres missions.

S'agissant plus particulièrement du régime d'assurance des catastrophes naturelles ou régime Cat Nat, j'ai été responsable en 2005 d'une mission interministérielle qui a déposé au moins cinq rapports de synthèse sur ce sujet. Aujourd'hui, après avoir examiné ce qui avait été réalisé depuis cette époque, c'est-à-dire pas grand-chose, nous avons utilisé le fonds de documentation –notamment les comparaisons internationales puisque l'un des cinq rapports avait traité en détail du régime Cat Nat d'une vingtaine de pays – et les recommandations de cette précédente mission, en les actualisant.

Sans cet important travail déjà réalisé, la mission actuelle n'aurait pu se prononcer en deux mois sur le régime Cat Nat.

Au CGEDD, je suis le coordonnateur du collège « Risques naturels et technologiques ». Certains audits menés sur la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques dans les services déconcentrés de l'État sont directement transposables au domaine que nous avons étudié. De la même façon, nous nous sommes inspirés du rapport sur le fonds Barnier, publié en 2005 par d'autres de nos collègues et de deux rapports de 2005 et 2006 sur la constructibilité derrière les digues, qui avaient été établis après les crues du Rhône. Nos conseils et nos corps d'inspection ont ainsi accumulé des expériences permettant de conclure assez rapidement l'analyse d'un phénomène tel que la tempête Xynthia.

Vous avez été assez critique à propos de l'alerte submersion marine, laquelle aurait été sous-évaluée. Pouvait-on évaluer d'une manière plus précise la surcote de 1 mètre annoncée par Météo France, sachant qu'elle a été en fait de 1,65 mètre en Charente-Maritime ?

L'annonce de Météo France s'entend « près des côtes », mais pas « à la côte ». Quand on parle de La Rochelle, on vise en fait une zone située à une dizaine de kilomètres au large. Des travaux, qui relèvent encore de la recherche-développement, sont en cours sur les moyens de faire en sorte qu'il s'agisse d'une surcote à la côte. Un système de vigilance de submersion marine efficace doit en effet permettre de caractériser l'aléa à la côte, par rapport à ce qui se passe au large. Cela nécessite tout un travail, à la fois de modélisation du système et d'accumulation de données. En particulier, pour que les simulations soient exactes, il faut disposer d'une bonne topographie des fonds, ce qui relève du travail de L'Institut géographique national et des services océanographiques de la marine et de leur programme Litto3D. Dans la région qui vous concerne, il y a encore des blancs dans la topographie fine des fonds marins auprès de la côte. En revanche, en Gironde, le modèle de prévision de surcote est très complet : s'il a prévu, quasiment au centimètre près, la surcote dans l'Estuaire, c'est justement parce qu'il prend en compte ce qui est au large.

On sait que la question est prise en considération par la Direction générale de la prévention des risques. Mais nous tenons à insister sur le fait que ce travail de topographie est nécessaire et que les nombreux opérateurs d'État et organismes scientifiques et techniques impliqués doivent absolument travailler de façon cohérente et commune. Les problèmes posés sont les mêmes, sur le plan scientifique. Et il ne faudrait pas que se créent deux filières : l'une, qui serait liée à la vigilance, avec un certain nombre d'opérateurs ; et une autre, liée à l'évaluation de l'aléa de référence, avec d'autres opérateurs

Vous avez mis en doute la qualité de certains PPR, en l'occurrence d'inondation (PPRI). Or, à ma connaissance, la plupart d'entre eux sont menés sous maîtrise d'oeuvre de l'État puisqu'ils rassemblent des communes qui n'ont pas elles-mêmes les moyens de le faire. Ces PPRI ont-ils été menés d'une manière suffisamment scientifique ?

L'établissement d'un PPR relève de la responsabilité de l'État, mais en concertation avec les collectivités et les populations.

Je reviens sur l'outil technique permettant de qualifier les aléas.

D'abord, les atlas des zones inondables doivent faire référence à la fois au plus fort phénomène connu – d'où l'intérêt des études historiques, pas toujours réalisées – et à l'aléa que la Commission européenne considère d'occurrence moyenne, à savoir la crue centennale – donc censée se produire, d'après les statistiques, tous les cent ans.

Ensuite, le PPR définit l'aléa de référence, c'est-à-dire celui auquel on se réfère pour préparer le zonage. Cet aléa est généralement défini comme étant soit le phénomène le plus fort connu historiquement, soit le phénomène d'occurrence centennale s'il est supérieur à l'aléa historique le plus fort.

À partir de là, on peut – par des moyens divers, en particulier de modélisation – essayer de reconstituer les zones inondables et caractériser l'intensité de l'aléa en fonction, entre autres, de la hauteur d'eau, de la vitesse du courant, quelquefois de la présence ou non d'enjeux importants dans la zone.

Pour réaliser ces études, les services de l'État en charge de la réalisation des PPR, à savoir les Directions départementales des territoires (DDT) et les Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ont recours à des bureaux d'étude spécialisés en hydraulique maritime ou fluviale, Créocéan par exemple. Le problème est de pouvoir contrôler la qualité du travail de ces intervenants, ce qui pose une autre question : celle de la compétence des services de l'État pour procéder aux vérifications.

L'État met-il systématiquement en oeuvre ces techniques de modélisation pour la réalisation des PPRI ? L'avez-vous vérifié sur les territoires directement touchés par la tempête – je pense en particulier à la Charente-Maritime ?

Cela a été fait, mais avec les données disponibles – d'où, encore une fois, la question de l'existence ou non de données et de leur qualité. Si, pour chaque PPR, les études de submersion, réalisées par les bureaux d'études sollicités par l'État, ont permis de définir les zones, la question reste posée de l'évaluation du résultat par rapport aux hypothèses ayant servi à réaliser ces modélisations.

Dans ma circonscription de Vendée, se trouve La Faute-sur-Mer. Vous préconisez que l'aléa de référence soit désormais fixé par décret. Mais serait-t-il fixé globalement ou modélisé par secteur ?

Toujours en Vendée, des « zones noires » ont été définies en quinze jours dans la précipitation et l'affolement. En outre, l'aléa de référence départemental, qui vient d'être fixé, me paraît extrêmement brutal. Qu'en est-il de l'expertise sur l'aléa de référence aux Sables-d'Olonne, à La Faute-sur-Mer ou dans la baie de Bourgneuf ? Le niveau de la cote semble en effet avoir été fixé le plus haut possible dans un souci de précaution, sans expertise adaptée à chaque secteur.

Dans l'absolu, il faudrait réviser l'ensemble des atlas des zones inondables et les aléas de référence sur l'ensemble du littoral, afin de se fonder sur de nouvelles hypothèses, plus sûres.

Pour nous qui faisons des inspections, le coeur de la responsabilité de l'État en matière de PPR est la qualité de l'évaluation de l'aléa, car l'aspect réglementaire en dépend.

Des statistiques des hauteurs maximales sur les côtes de l'Atlantique, produites par le service hydrographique de la marine, bâties à partir des marégraphes sur les côtes et extrapolées, ont été prises comme bases. Ces données ont le mérite d'exister, mais peuvent ne pas être directement transposables.

En outre, il existera toujours une marge d'incertitude liée à la méconnaissance des phénomènes.

L'annonce faite par un préfet d'un aléa de référence de 5,70 mètres vous paraît-elle crédible ?

Désormais, l'aléa de référence le plus fort recensé est Xynthia : il faut donc aujourd'hui travailler sur cette base, sachant que parler également du changement climatique et de la montée du niveau de la mer revient à ajouter une norme.

Reste qu'une de nos recommandations est de reprendre l'ensemble des atlas des zones inondables et des PPR sur tout le littoral.

La doctrine de l'État consistant à rendre transparent l'ensemble des ouvrages dans les PPRI – puisque l'on fait comme s'ils n'existaient pas – n'incite-t-elle pas les collectivités à ne pas s'en occuper ?

Ce principe remonte à la loi de 1858 sur la protection des villes contre les inondations, dans laquelle il est précisé que l'évaluation des surfaces submersible doit être traitée comme si les digues n'existaient pas. Si un ouvrage de protection peut diminuer la vulnérabilité de ce qui est derrière lui, il est toujours submersible et destructible. Autrement dit, deux aléas se superposent : l'inondation et la rupture de digue.

Cela dit, il est possible de construire derrière une digue à condition de respecter certaines règles. Une mission précédente a d'ailleurs formulé des recommandations sur la constructibilité derrière les digues. Mais il ne faut jamais oublier qu'une submersion est toujours possible même si la digue a été bâtie dans les règles de l'art et est régulièrement entretenue par un gestionnaire identifié.

Vous considérez cependant comme nécessaire de maintenir et d'entretenir les digues existantes ?

S'agissant de vos trois scénarios sur la gouvernance des digues, votre rapport va-t-il dresser la liste des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux, privilégier certains, faire des recommandations en faveur de l'un en particulier, ou recommander le couplage de plusieurs d'entre eux ?

La mission ne privilégiera pas un scénario de gouvernance plutôt qu'un autre. Tous nous semblent pouvoir être combinés, voire cumulés en partie. Nous parlons bien de la compétence de gestion et non de propriété : il revient en effet au gestionnaire de l'ouvrage de clarifier ses relations avec le ou les propriétaires s'il ne l'est pas lui-même, dans le cadre de conventions.

Le premier scénario, dit « statu quo aménagé », tend à encourager la création de syndicats mixtes – ouverts aux conseils généraux – et, éventuellement, le regroupement d'associations syndicales autorisées – ASA. Il permettrait de renforcer la cohérence des travaux sur les ouvrages et de faire appel à des maîtrises d'ouvrage plus puissantes.

Le deuxième scénario, qui consiste en un transfert de compétence de gestion soit aux communes, soit aux départements, dépend pour sa part de la réforme en cours des collectivités territoriales.

S'agissant des communes, il repose sur la compétence des maires en matière d'urbanisme et de protection des risques naturels. Le morcellement communal actuel incite à prévoir une délégation de compétence à des établissements publics de coopération intercommunale de taille suffisante, car les petites communes ne doivent pas se retrouver seules en matière de gestion des ouvrages. Le projet de réforme des collectivités territoriales incite d'ailleurs au renforcement d'une telle délégation de compétence par le biais d'une rationalisation de l'intercommunalité.

Quant au transfert aux conseils généraux, des raisons plaident dans ce sens. Les départements sont compétents en matière portuaire et gèrent, à ce titre, des ouvrages de protection. Ils sont conduits à développer des compétences administratives et techniques, notamment dans le domaine de l'hydraulique. Ils gèrent aussi des espaces naturels sensibles sur le littoral et le long des cours d'eau – ils mènent d'ailleurs des politiques d'achat d'espaces pour la mise en oeuvre d'espaces naturels sensibles. Ils assument la politique de l'aménagement rural. Enfin, ils peuvent être eux-mêmes propriétaires d'ouvrages de protection et y intervenir dans le cadre de syndicats mixtes.

Il ne nous appartient pas de dire si cette variante conduirait les départements à conserver la clause de compétence générale. Nous disons simplement que, parmi les variantes, figure l'inscription d'une compétence obligatoire pour les départements.

S'il ne vous appartient pas de choisir ou de recommander prioritairement telle ou telle solution, qui va s'en charger et sur la base de quelle expertise ?

D'abord, savoir si les départements doivent conserver la clause générale de compétence est une question à laquelle il ne nous appartient pas de répondre.

Ensuite, ce sera sans doute le Gouvernement qui tranchera entre les scénarios, ou le Parlement par l'intermédiaire de dispositions législatives fixant les compétences des collectivités territoriales.

Pour notre part, nous comptons présenter dans notre rapport les avantages et les inconvénients de chacun de ces scénarios, nous conformant en cela à la lettre de mission qui nous incitait à faire des propositions en matière de gouvernance, sans en privilégier certaines.

L'idée qui est à l'origine du troisième scénario, à savoir la création d'un établissement public national gestionnaire à compétence générale, découle du constat que les gestionnaires sont souvent mal identifiés, ce qui entraîne un problème de compétence en matière d'entretien des ouvrages.

L'établissement public national aurait une mission générale de concertation, de coordination, de supervision générale, d'élaboration de schémas stratégiques, de cadrages financiers globaux – bref, cette superstructure donnerait une impulsion.

Les responsabilités de gestion effective se déclineraient en deux variantes.

Selon la première, la loi transférerait à cet établissement public – avec pour objectif une unité de commandement et de responsabilité – l'intégralité des compétences de gestion des ouvrages de protection, sans pour autant déresponsabiliser les acteurs qui gèrent les ouvrages et qui sont connus pour faire du travail de bonne qualité. Ainsi, l'établissement public en charge de la gestion de l'ensemble des digues passerait des protocoles, par voie de mandat de gestion ou de délégation de maîtrise d'ouvrage, avec les acteurs compétents, dans un système en réseau.

La seconde variante va plus loin. Outre ses missions générales, l'établissement public aurait la compétence directe de gestion des digues domaniales – il devrait les recenser, entreprendre les travaux nécessaires, etc. –, mais pas des autres ouvrages gérés par différents acteurs. Néanmoins, les acteurs locaux désireux de lui transférer une délégation de maîtrise d'ouvrage ou une assistance à maîtrise d'ouvrage pourraient le faire. C'est la réciproque du cas de figure précédent.

Ce troisième scénario, notamment dans sa deuxième variante, n'est pas incompatible avec les autres, en particulier le deuxième. Une superstructure peut remplir des fonctions générales d'orientation et gérer les digues de l'État, tout en laissant se réorganiser les acteurs de base, mouvement qui coexiste parallèlement.

Nous n'avons pas approfondi ces scénarios, car il nous faut savoir au préalable s'ils sont dignes d'intérêt aux yeux des pouvoirs publics.

Pensez-vous que cet organisme national pourrait intervenir à la fois en matière de norme et de contrôle et être coordonnateur ?

Dans le cadre de votre travail sur le régime Cat Nat, avez-vous fait du benchmarking ? Certains pays pourraient-ils être des modèles ?

Dans les délais très contraints qui étaient les nôtres, nous n'avons pas eu le temps de nous déplacer à l'étranger. Cela dit, on peut trouver sur Internet des informations sur certains pays.

On peut aussi s'inspirer de l'Office nationale des forêts (ONF), qui gère non seulement les forêts de l'État, mais aussi, par voie contractuelle, celles des collectivités locales.

S'agissant des PPRI et de la protection de l'urbanisme, n'avez-vous pas le sentiment que la France est en décalage par rapport à d'autres pays, notamment la Hollande dont la doctrine en la matière est radicalement différente de la nôtre ?

Outre que la politique des plans de prévention des risques telle qu'elle existe en France est assez originale, la Hollande est un cas particulier, car elle est entièrement inondable : si ses digues, fluviales ou maritimes, disparaissent, c'est le pays entier qui disparaît.

L'approche néerlandaise est double : d'une part, au niveau national, le fameux Rijkswaterstaat gère l'ensemble des grosses digues à la mer, avec notamment le plan Delta ; d'autre part, les collectivités locales sont très impliquées dans les protections plus rapprochées, liées aux fleuves.

Effectivement. Il manque à la France un organisme normalisateur pour la construction des digues. Le Centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) pourrait être cet organisme.

Ne pourrait-on pas s'inspirer de la doctrine néerlandaise, au moins pour ce qui est des zones urbanisées ?

Je suis étonné de ne pas avoir entendu parler d'un rôle éventuel susceptible d'être attribué aux agences de l'eau, ni du traitement de l'alerte qui est pourtant de la responsabilité de l'État.

L'alerte aux populations est un système à étages, où entrent en jeu le préfet et les maires. Dès la vigilance orange, le préfet met en alerte et doit rappeler aux maires qu'ils doivent se tenir en état de vigilance et d'alerte. Dès la vigilance rouge, tout le monde – préfets et maires – doit gérer les plans de secours... s'il y en a.

L'État est responsable de l'alerte aux populations. Les maires, responsables de la de la sécurité dans leur commune, représentent l'État.

L'État reste le garant de la sécurité des personnes et des biens, mais les maires ont une responsabilité de sauvegarde de leurs populations résultant de leurs pouvoirs de police.

Du reste, l'article du code des collectivités territoriales relatif à la police municipale comporte un alinéa indiquant que les maires sont aussi responsables des dispositifs de protection contre les crues, les inondations.

Il y a donc deux responsables de la sécurité.

Notre rapport examine dans le plus grand détail le traitement de l'alerte : les attributions de Météo France, les responsabilités des préfets dans la transmission des informations aux maires par différents moyens, l'établissement de plans communaux de sauvegarde et la responsabilité des maires dans la gestion de crise.

Les plans communaux de sauvegarde sont très peu nombreux sur le plan national – en moyenne 20 % en considérant les communes qui devraient en disposer. C'est pourquoi nous préconiserons que leur établissement soit obligatoire dès la prescription du PPR, et non au moment de l'approbation de ces derniers.

Nous relevons également qu'aucun lieu de regroupement de la population n'est prévu dans les plans communaux de sauvegarde ou dans des documents faisant l'objet de campagnes de communication de la part des communes.

Dans la préparation et la gestion d'une telle crise, les responsabilités sont, je le rappelle, partagées entre l'État et le maire. Dans le rapport, nous avons essayé de présenter le plus fidèlement possible les responsabilités du préfet en termes de gestion de crise et d'organisation des secours.

Avez-vous le sentiment que les mesures prises par les maires n'ont pas été à la hauteur de l'alerte qui leur était parvenue ?

Compte tenu du délai trop court dont nous disposions, nous n'avons pu rencontrer tous les maires qui avaient été confrontés à la tempête Xynthia, mais nous sommes efforcés d'en voir le plus grand nombre possible.

Leurs réactions ont à l'époque été très diverses. Certains n'ont pas été en mesure de pouvoir agir immédiatement, tel le maire de Charron, en Charente-Maritime, dont la maison s'est retrouvée sous plus d'un mètre d'eau pendant plusieurs heures. En revanche, le maire de Saint-Clément-des-Baleines, sur l'Île de Ré, se mettant lui-même en danger, a réussi à évacuer à deux ou trois heures du matin une quarantaine d'habitants d'un lotissement menacé.

Dans d'autres communes, que je ne nommerai pas, la mobilisation n'a pas été identique, pour diverses raisons – que nous n'avons pas détaillées dans notre rapport.

En tout état de cause, je le répète, notre constat est clair : il n'existe généralement pas de plans communaux de sauvegarde. Les motifs ne tiennent pas uniquement à une inaction ou à une absence de volonté, mais notamment au fait que le plan communal de sauvegarde n'est obligatoire que dès lors que le PPR est approuvé, ou parce que l'élaboration même d'un plan est considérée comme complexe – peut-être les guides méthodologiques entrent-ils trop dans le détail. Aussi notre rapport préconise-t-il, pour l'élaboration des plans communaux de sauvegarde, l'édition de simples fiches de bonnes pratiques.

Je suis député de la Gironde et vice-président d'un établissement public territorial de bassin (EPTB), le Syndicat mixte pour le développement durable de l'Estuaire de la Gironde – SMIDDEST. Réunissant deux départements, la Gironde et la Charente-Maritime, et deux régions, Poitou-Charentes et Aquitaine, ce syndicat mène une réflexion afin de prendre la compétence de gestion globale de l'aléa et des digues sur l'ensemble de l'Estuaire, lequel a été fortement touché par la tempête de 1999, avec notamment la submersion de la centrale du Blayais qui a connu un incident de niveau 2.

En dix ans, la réflexion a mûri et nous avons réalisé, en collaboration avec l'État, un modèle du type que vous préconisez, permettant une gestion globale de la hauteur et de la configuration des digues.

Un premier problème tient à ce que l'on veut protéger et dépoldériser. À cet égard, il existe des intérêts contradictoires entre l'agglomération de Royan et les territoires ruraux, qui ne peuvent pas accepter de n'être que des zones d'expansion sans compensation.

Le second problème, une fois obtenu l'accord global sur la configuration des digues, sera de savoir qui les réalisera et avec quels moyens, et qui les entretiendra. En effet, les digues sont disparates, n'ont souvent pas été entretenues et leurs gestionnaires sont nombreux et divers – ASA, organismes privés, collectivités.

La démarche que nous menons avec l'État et la préfecture vise à mettre en place, d'une part, un gestionnaire unique de configuration des digues – non pas le maître d'ouvrage, mais le référent : le SMIDDEST –, d'autre part des maîtres d'ouvrage locaux pour l'entretien des digues, à savoir les collectivités, vraisemblablement les intercommunalités, à condition que ces dernières ne gèrent pas seulement les digues, mais aussi l'hydraulique, ce qui comporte des enjeux importants.

Cet outil nous permettrait à la fois de mener une réflexion prospective et de mettre en corrélation les intérêts des uns et des autres en supprimant les conflits, tout en bénéficiant d'une relative sécurité pour les aléas à venir.

Lors de notre passage en Gironde, nous avons noté cette expérience très intéressante. La démarche que vous décrivez est tout à fait compatible avec l'un des trois scénarios.

Dans la mise en oeuvre de tous ces plans, l'État devrait apporter des aides financières conditionnelles. La conditionnalité tendrait au regroupement des acteurs dans des territoires à risques identifiés – ce qui est le cas du SMIDDEST.

Le problème juridique que vous soulevez est très important.

Si le syndicat est le référent – celui qui donne les autorisations –, son président devient-il responsable en cas d'accident ?

La responsabilité des dommages est une question extrêmement complexe sur le plan juridique. En cas de drame, le juge apprécie dans le détail la responsabilité des dommages en fonction des circonstances de l'espèce – appréciation qui n'est pas forcément celle du gestionnaire, du propriétaire ou de l'État.

J'aimerais maintenant avoir votre avis sur la manière dont a été gérée la période post-tempête.

Le 20 mars, le préfet de Charente-Maritime a convoqué les maires pour leur annoncer la préparation d'un zonage, lequel a été présenté le 7 avril, avant de connaître quelques péripéties. De l'avis général des experts que nous avons consultés, ce délai était strictement incompatible avec un travail sérieux. Êtes-vous de cet avis ? Pensez-vous par ailleurs que ce zonage est de nature à apporter une solution en cas de survenance d'un événement du même type ?

Autrement dit, est-il raisonnable de prendre des décisions dans un temps aussi court, et les expertises sur lesquelles elles se fondent vous paraissent-elles suffisamment solides ?

Il n'était pas dans notre mission de participer à la définition des zones, même si nous avons été informés de la démarche parallèle menée en la matière.

Depuis la loi de 1995, l'État peut décider que dans des zones à risques avérés pour les personnes, les habitations soient rachetées. Tel est l'objet du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, né d'une réflexion sur les zones potentiellement dangereuses pour la vie humaine. À l'époque, seuls avaient été pris en compte les risques de glissement de terrain et d'éboulement du fait de l'existence de cavités souterraines, mais la réflexion a ensuite porté sur les risques de crue torrentielle avant de concerner également aujourd'hui ceux de submersion marine.

La loi Barnier précise bien qu'une décision d'expropriation ne peut être prise que si toutes les mesures de protection possibles ont été épuisées.

Un déplacement de population ne peut en effet être envisagé que s'il a été prouvé qu'une telle mesure reviendrait moins cher que des travaux de protection.

En tout état de cause, ma fonction m'empêche de porter un jugement sur ce qui a été fait sur le terrain par nos collègues – je ne suis pas en effet entendu ici en tant que citoyen, mais en qualité d'expert. Les personnes qui ont travaillé sur le zonage n'ont en tout cas pu le faire que sur la base des critères édictés par l'administration centrale du ministère. Mais, encore une fois, je me garderai de juger ce qu'il en est résulté sur le terrain.

Nous pouvions d'autant moins participer à la délimitation des « zones noires » que notre lettre de mission ne nous l'assignait pas. Nous ne sommes donc pas en mesure de porter une appréciation sur la manière dont elles ont été délimitées.

Cela étant, nous estimons que le principe du rachat à l'amiable ou de l'expropriation dans les zones de danger est fondé, et nous ne proposons pas de modifier les dispositions législatives correspondantes – ce qui ne nous a pas empêchés d'en examiner les conséquences sur les plans budgétaire et financier.

Il nous viendrait d'autant moins à l'idée de supprimer ces dispositions législatives que nous en avons même étendu la portée !

Pour poser la question autrement, pensez-vous que l'esprit et la lettre de la loi Barnier ont été respectés dans la gestion de l'après-crise, sachant que le préfet de Charente-Maritime n'a mis que cinq semaines après l'événement pour présenter un zonage ?

Nous ne serions en mesure de répondre à cette question qu'après l'achèvement des opérations qui ont été engagées et, en toute hypothèse, que si cela nous était demandé dans le cadre de notre mission.

Quel schéma de financement proposerez-vous pour le fameux plan « digues » concernant les opérations de remise en état des ouvrages et leur entretien dans la durée ? L'engagement du Président de la République à La Roche-sur-Yon d'une participation de l'État au financement à hauteur de 50 % pour les travaux d'urgence et de 40 % pour les travaux d'entretien est-il tenable ?

Notre rapport ouvrira avant tout des pistes et fournira des outils, mais ne cherchera pas à donner « le » schéma de référence.

Parmi les outils, la mission proposera de façon à peu près certaine le fonds Barnier pour le financement à la fois des rachats de biens et des travaux sur les ouvrages de protection. Si cet outil, qui fonctionne à la satisfaction générale, a été conçu pour permettre l'acquisition des habitations, le législateur a en effet élargi ses interventions aux travaux.

Pour ce qui est du rachat des biens, la matière est à ce point évolutive que l'on ne peut parler que de fourchette, et encore que d'une fourchette très large. Les chiffres que l'on peut esquisser reposent en effet, avec tous les aléas que cela comporte, sur une approche macroéconomique et non sur l'addition d'évaluations faites bien par bien. En outre, les évaluateurs ne travaillent pas en fonction de directives ; c'est en toute indépendance intellectuelle qu'ils établissent leurs propositions. Enfin, l'évaluation ne porte pas que sur des biens standards, mais également sur des biens atypiques, ce qui complique toute prévision en la matière.

Sous ces réserves, on peut, à l'intérieur de la fourchette, situer le plancher à 300 millions d'euros si l'on retient le chiffre de 200 000 euros pour chacune des 1 500 maisons concernées, et le plafond à 700 millions environ – déduction faite des indemnités d'assurance. Il est cependant d'autant moins certain que ce plafond sera atteint que France Domaine n'a effectué qu'un cadrage macroéconomique dans l'attente de l'achèvement de l'évaluation bien par bien.

S'agissant des travaux de réfection, ce sont les pouvoirs publics qui – à la différence de l'évaluation des biens, qui est effectuée par des experts – fixent le quantum : il s'agit en effet d'élaborer un plan « digues » qui, d'une part, soit doté d'une certaine somme, d'autre part résulte de diagnostics techniques préalables, par ailleurs prévoie un étalement sur une certaine durée, enfin répartisse le montant des interventions entre les digues domaniales, financées à 100 % par l'État, et celles dont la gestion est assurée par les autres acteurs – collectivités territoriales, ASA, syndicats mixtes, etc. Sachant que la proportion de travaux finançables par le fonds Barnier va de 25 à 40 % suivant les circonstances, notamment s'ils sont effectués en liaison avec un PPR prescrit ou approuvé, cette dernière répartition aura donc toute son importance dans le cadrage financier global.

Dans l'hypothèse où le fonds Barnier connaîtrait, du fait des fluctuations des différentes variables – prix de rachat des biens, durée de l'étalement dans le temps,... –, un problème financier, la mission compte ouvrir – du moins en l'état actuel du rapport – trois pistes de complément éventuel de ressources.

Les deux premières ont trait au régime Cat Nat. Il s'agirait soit d'augmenter le taux actuel de 12 % de la prime destinée à assurer les victimes contre les catastrophes naturelles – avec l'inconvénient d'augmenter le coût des primes d'assurance –, soit de passer de ce système dans lequel les primes sont fixes à un système dans lequel elles seraient modulées en fonction de l'exposition des biens aux risques et des mesures de prévention adoptées par les propriétaires. Sachant toutefois qu'une prime multirisques habitation (MRH) se situe en moyenne entre 18 et 20 euros, la modulation ne porterait donc au mieux que sur quelques euros par an, ce qui n'alimenterait pas de façon considérable le fonds Barnier, mais pourrait au moins donner un signal.

Je laisserai M. Rouzeau exposer la troisième piste, car elle a trait à la Caisse centrale de réassurance (CCR) dont je suis administrateur, ce qui, sur le plan déontologique, m'impose de ne pas prendre position.

La mission a bien entendu rencontré les responsables de la CCR et analysé sa situation financière. En se fondant sur une comparaison avec les constatations faites par la mission de 2005, elle a pu porter une appréciation assez positive sur l'état des provisions de la Caisse : leur niveau n'est pas éloigné de celui préconisé à l'époque pour lui permettre d'assumer au mieux ses missions.

Dans l'hypothèse où des ressources complémentaires seraient nécessaires pour alimenter le fonds Barnier afin de financer les rachats de biens et le renforcement des ouvrages de protection, notre mission estime qu'il ne faut pas exclure l'hypothèse d'un prélèvement exceptionnel sur les réserves de la CCR. Pour autant, notre rapport ne mentionnera pas qu'il s'agit là d'une nécessité ou que l'éventualité d'un tel prélèvement exceptionnel, dont elle n'a pas chiffré le montant, sera la seule à devoir être considérée. Simplement, elle entend ne pas exclure d'y recourir, à condition bien entendu que cela n'affecte pas gravement les réserves de la CCR.

Au-delà de la répartition des 12 % entre la CCR et les fonds gérés par les assurances à hauteur de 6 % pour chacun des deux, les 150 millions d'euros du fonds Barnier sont affectés, pour un montant de 120 millions, à ses engagements relatifs notamment aux PPR, ce qui nous laisse 30 millions. Sachant que l'estimation des besoins a été chiffrée à 350 millions d'euros, ce qui nous semble d'ailleurs extrêmement faible, effectuer un prélèvement sur la Cat Nat ne suffira pas.

L'État devra donc faire d'autres choix d'autant que, s'il se félicite par l'intermédiaire d'une certaine publicité de son taux d'évaluation des maisons, sa participation par unité foncière est en fait limitée, suite aux estimations de France Domaine, à 240 000 euros pour les biens sinistrés à plus de 50 %. Or, non seulement peu de biens répondent à ce critère dans les zones dites de solidarité, mais ce chiffre ne correspond à rien d'autre en bord de mer qu'au prix du seul terrain, à condition encore que celui-ci ne soit pas très étendu – dans ma commune, le mètre carré pouvait atteindre 1 000 euros dans les zones aujourd'hui sinistrées. Ne peut-on craindre dans ces conditions de nombreux contentieux ?

Les premières propositions faites par France Domaine à partir du prix du marché d'avant la catastrophe ont rencontré un large succès.

Le panel est selon vous suffisamment important pour en tirer une conclusion d'ordre général ?

Il est vrai que ce taux d'acceptation élevé ne porte que sur quelques dizaines de cas alors que 1 500 habitations sont concernées. Il serait donc en effet prudent d'attendre un peu pour se faire une religion.

À La Faute-sur-Mer, 700 maisons sont appelées à être rachetées pour un montant de 300 000 euros chacune, soit un coût total de 200 millions d'euros. A-t-on procédé à une estimation du coût de la protection afin de savoir s'il ne serait pas préférable de ne démolir par exemple que 50 maisons pour un montant de 15 millions d'euros, et de consacrer le reste à sécuriser la zone ?

Sachant que France Domaine ne peut effectuer qu'une évaluation de biens immobiliers, je vous renvoie à la réponse de François Gérard concernant nos travaux sur ce sujet.

Toujours sur le plan financier, n'avez-vous pas le sentiment que l'on a pu exclure certains secteurs des zones de solidarité de peur que leur prise en compte ne coûte trop cher ? Aux Portes-en-Ré, où l'eau a atteint plus de 1,20 mètre, aucune habitation ne figure dans une zone de solidarité. Or, le coût moyen d'une maison y est plus proche des 2 millions d'euros que des 200 000...

Je ne peux sur ce point vous donner plus d'information que vous en a fournie M. François Gérard.

Pensez-vous que les trois pistes que vous ouvrez permettront de satisfaire aux dépenses telles que vous les avez évaluées ?

Ces pistes seront au choix alternatives ou cumulatives selon la façon dont joueront les différentes variables – prix de rachat des biens, durée de l'étalement dans le temps...

Par ailleurs, la part prise en charge par les assureurs, qui sera naturellement réduite du montant du rachat du bien, peut être évaluée, pour un sinistre « inondation » moyen, à un peu plus de 20 000 euros par bien – si je me réfère à un long article paru hier dans Les Échos portant notamment sur une estimation tous départements confondus. Comme il s'agit là d'une moyenne calculée sur une zone beaucoup plus large que les seules zones dangereuses, il est probable que les indemnisations, une fois que l'évaluation plus fine aura été opérée par les assureurs, seront supérieures à cette moyenne, soit quelques dizaines de milliers d'euros, sans que l'on puisse être plus précis pour l'instant.

Afin de sauver leur saison balnéaire, les stations touristiques ont d'ores et déjà engagé des travaux. Quand peuvent-elles espérer le remboursement de cette avance de trésorerie qui met en grand péril les budgets municipaux, ces collectivités n'ayant pas prévu de tels travaux ?

Parmi les deux autres missions d'évaluation en cours dont j'ai parlé, celle relative aux dommages aux biens non assurés des collectivités, qui doit remettre son rapport fin juin, déterminera à partir des dossiers reçus les taux de remboursement. Les subventions d'équipement aux collectivités pour la réparation relèveront de l'action n° 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du Programme 122 « Concours spécifiques et administration » du ministère de l'intérieur.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Réunion du mardi 18 mai 2010 à 17 heures

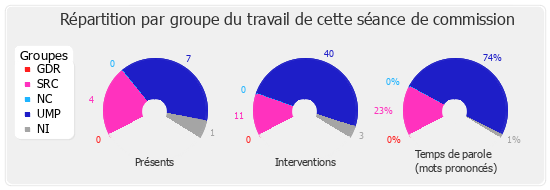

Présents. - M. Dominique Caillaud, Mme Claude Darciaux, M. André Flajolet, M. Louis Guédon, M. Jean-Louis Léonard, M. Philippe Plisson, M. Christophe Priou, M. Jacques Remiller, Mme Marie-Line Reynaud, M. Dominique Souchet

Excusés. - M. Maxime Bono, Mme Marguerite Lamour