Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête xynthia

Séance du 5 mai 2010 à 17h00

La séance

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Nous accueillons aujourd'hui M. Paul Girod, président du Haut comité français pour la défense civile, accompagné du délégué général du HCFDC, M. Christian Sommade.

Monsieur Girod, je vous remercie d'avoir accepté de nous faire partager votre expérience. Avant de nous faire part de votre point de vue sur la façon dont on a fait face à la tempête Xynthia, pourriez-vous nous exposer le rôle du Haut comité ? Comment contribuez-vous à faire de chaque citoyen un acteur de la défense civile ?

Je vous remercie de l'honneur que vous nous faites en nous recevant, M. Sommade et moi-même.

Le Haut comité français pour la défense civile a été fondé il y a quelque vingt-cinq ans par Maurice Schumann et le général Pierre Billotte, en réaction à la doctrine de défense nationale alors en vigueur, qui reposait presque uniquement sur la dissuasion. En effet, on affirmait alors qu'il ne fallait surtout pas préparer la population civile à se protéger contre une riposte militaire, parce que cela reviendrait à exprimer des doutes sur l'efficacité de la première frappe de la force de dissuasion française. Bien entendu, ce refus de s'occuper des civils hérissait ces élus du peuple : d'où la création de ce Haut comité, destiné à faire pression sur les pouvoirs publics et à promouvoir une conception moins étroite de la défense. Depuis, le temps a passé, et d'une certaine manière, le pari a été gagné, car il n'est désormais plus nécessaire d'envisager la protection de la population contre une contre-frappe.

Maurice Schumann m'avait fait entrer au Haut comité alors que j'étais rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat sur le budget de la sécurité civile. Après sa disparition, les membres du conseil d'administration, parmi lesquels certains membres fondateurs du HCFDC, m'ont proposé d'en devenir le président.

Si le nouveau contexte dans lequel nous nous trouvions à partir de 1998 nous a amenés à nous interroger sur notre utilité, nous avons estimé avoir toujours un rôle à jouer, dans la mesure où l'expression « défense civile » peut être interprétée de différentes manières. Elle inclut notamment la protection de la population, un domaine dans lequel la sécurité civile constitue le bras armé de l'État et des collectivités territoriales. Plus généralement, la défense du pays comporte de nombreux aspects qui ne relèvent pas de la défense militaire. Comme je l'ai dit à tous les ministres de la défense successifs, l'intitulé de leur ministère me gêne, car la défense du pays ne concerne pas seulement les militaires. Il serait plus juste de parler de ministère des forces armées. Or, dans le monde moderne, les civils constituent des cibles autant que les militaires, et ils sont tout autant qu'eux des acteurs de la défense. C'est cette idée qui a été mise en avant lors de la réforme du Haut comité, désormais organisé en plusieurs collèges, dont un collège d'élus, un collège d'experts, un collège des opérateurs d'infrastructures critiques, etc. Nous sommes ainsi un point de rencontre entre l'administration et la société civile autour du concept général de défense civile, dont la sécurité civile est certes un élément important, mais qui recouvre une réalité beaucoup plus large. C'est pour en étudier les ramifications que le Haut comité organise des colloques et des petits-déjeuners débats, ainsi que de nombreuses sessions de formation destinées aux élus, aux hauts fonctionnaires, aux chefs d'entreprise ou aux experts, et où interviennent parfois des responsables étrangers de haut rang.

La défense civile, telle que nous la concevons, inclut des thématiques extrêmement variées telles que la défense économique ou la participation de la population à des actes concernant la défense. Quant à son organisation, vous la connaissez aussi bien que moi. Aux termes de la loi de 2004, le ministère de l'intérieur est aussi celui de la crise. Son rôle, dans ce domaine, a d'ailleurs été renforcé par l'adoption du Livre blanc sur la défense. Deux directions sont plus précisément concernées : la direction de la sécurité civile – DSC – et la direction de la planification de sécurité nationale – DPSN. Sans être tout à fait en concurrence, elles n'en ont pas moins du mal à trouver un langage commun entre elles et vis-à-vis de l'extérieur, y compris à l'égard des administrations territoriales de l'État.

Dans le système actuel, lorsqu'une crise survient, le patron est le maire si elle reste limitée à l'échelle de la commune, et le préfet du département si elle est de plus grande ampleur. Même si on ne sait pas vraiment s'il est placé au-dessus ou à côté du second, malgré l'adoption récente d'un décret sur le sujet, ni qui prend la décision de lui transférer cette responsabilité, le préfet de zone peut également se voir confier dans certains cas la gestion d'une crise, lorsqu'elle excéderait les possibilités d'un département.

Le bras armé du préfet est bien entendu le service départemental d'incendie et de secours. Il disposait auparavant de nombreux autres services lorsqu'il était le responsable par essence de la gestion d'une crise, mais – et cela commence à poser un problème – ses moyens se sont peu à peu amenuisés. Une partie d'entre eux ont été transférés aux collectivités locales, tandis que de nombreux services publics ont été désormais ouverts à la concurrence, parfois après démembrement d'une entité nationale. C'est surtout vrai pour les opérateurs de télécommunications, et un peu moins pour ERDF ou RFF. Il existe toutefois des dispositions spécifiques concernant ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale, lesquels sont soumis à certaines obligations exprimées plus ou moins clairement et plus ou moins bien ressenties. Ainsi, lors de la pandémie de grippe H1N1, les responsables de sécurité de certains de ces opérateurs ont exprimé des réserves sur la façon dont auraient été transmises les instructions et sur les contrôles effectués sur leur action.

En ce qui concerne la tempête Xynthia, je n'ai aucune compétence particulière, n'ayant pas de lien avec les deux départements concernés. Comme tout le monde, j'ai appris ce que je sais par la télévision. Il me semble qu'une fois sur place, les secours ont travaillé comme ils ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire efficacement. S'il y a matière à s'interroger, c'est plutôt sur la manière dont les gens se sont retrouvés exposés à la suite de décisions prises longtemps auparavant : autorisations de lotissement, manque de respect de certaines règles minimales.

Je vis moi-même dans un département où les rivières peuvent causer des inondations brutales. Nous avons ainsi connu, il y a quelques années, une grosse catastrophe à la suite d'une crue de l'Oise. Pour une raison inconnue – on suppose qu'un barrage formé de façon naturelle avait fini par céder en Belgique –, le niveau de l'eau était monté quatre fois plus rapidement que d'habitude. On a vu alors pour la première fois des personnes touchées par l'inondation alors qu'elles occupaient le rez-de-chaussée de leur maison. Autrefois, cet espace était consacré au stockage du bois ou des outils, ou à d'autres usages, mais pas à l'habitation. Or je crains que ce ne soit pas la seule situation dans laquelle on ait oublié les leçons du passé. D'après ce que j'ai vu à la télévision après la tempête, des maisons de plain-pied ont été construites dans des zones où il était déraisonnable de ne pas prévoir des moyens d'évacuation rapide, tels que des trappes de sortie situées sur les toits. Quant à savoir qui est responsable, je me garderai bien d'exprimer une opinion à ce sujet, dans la mesure où les arrêtés de lotissement et les permis de construire étaient sûrement légaux et les délais de recours épuisés depuis longtemps.

Ce n'était pas de toute façon le sens de nos questions. Mais vous avez été chargé d'un audit sur la façon dont la gestion de crise s'exerce dans les préfectures. Je ne vous demande pas d'en dévoiler les résultats, …

…mais si vous avez été choisi pour le réaliser, c'est bien parce que vous disposez d'une certaine expérience en ce domaine.

Il est certain qu'il existe un problème national en matière de préparation et d'alerte des populations. Cette partie de la loi de 2004 – qui était pourtant une bonne loi – a été très insuffisamment appliquée. Il était ainsi prévu d'organiser l'intervention de professionnels dans les écoles, pour former les enfants aux fameux « cinq gestes qui sauvent ». Les enfants constituent en effet un excellent vecteur pour apprendre de nombreuses choses aux parents. C'est grâce à cette méthode que l'on est parvenu, par exemple, à mettre en place le tri sélectif en milieu rural – une tâche qui me paraissait presque impossible au départ – ou à imposer le port de la ceinture aux automobilistes. Dans mon département, il a suffi aux instituteurs de sensibiliser leurs élèves à la question de l'environnement pour que ces derniers convainquent leurs parents de pratiquer le tri sélectif. Le canton où j'habite est une zone très rurale puisque vingt-six communes s'y partagent 5 600 habitants seulement. Or il est passé au tri sélectif en seulement quatre mois ! C'est pourquoi je déplore que le volet de la loi 2004 concernant les écoliers n'ait pas été appliqué comme il l'aurait fallu, car cela aurait permis de faire passer toute une série de messages aux parents.

Revenons-en à la question de la gestion des crises, car c'est sur ce point que nous voulions bénéficier de votre expérience. Vous ne souhaitez pas nous parler de l'audit que vous menez au sein des préfectures : c'est votre droit, mais il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, que nous en sachions plus. Du reste, la mission dispose de certains pouvoirs d'investigation.

Quoi qu'il en soit, nous voudrions connaître la manière dont on gère les crises au niveau des structures de l'État français – avant, pendant et après. Je ne parle pas de prévention, ni de questions techniques telles que la construction ou l'entretien des digues. Mais en matière de risques naturels, pensez-vous que les services de l'État français – qu'il s'agisse du préfet ou de son entourage, et notamment des personnels des grandes directions telles que la DDTM, la direction départementale des transports et de la mer – bénéficient d'une véritable formation ? De même, ont-ils été formés pour avoir une réactivité ou des réflexes appropriés au moment de la gestion post-crise ?

Je tenterai de vous répondre sans rien dévoiler de ce qui concerne l'audit, qui n'a de toute façon mis au jour rien de dramatique. Il existe dans ce pays un problème général en matière d'alerte des populations. En tant que maire d'une petite commune, je suis régulièrement réveillé en pleine nuit par des appels automatiques de la préfecture. Ils m'apprennent par exemple que ma commune est, comme les communes des trente-deux départements dont la télévision a donné la liste la veille au soir, concernée par une alerte orange de Météo France. Par expérience, je sais que si, après avoir décroché, je n'appuie pas sur la touche « étoile » de mon téléphone, l'appel sera renouvelé dix minutes plus tard. En revanche, à partir du moment où j'appuie sur cette touche, la responsabilité d'un manque de préparation de la commune bascule sur le maire : c'est une façon d'ouvrir le parapluie… Mais à force d'entendre ainsi crier au loup, on finit par ne plus tenir compte des appels. Pourquoi irais-je arpenter la région en pleine nuit pour dire à la population qu'un coup de vent se prépare – ce qu'elle sait déjà – alors que trois fois sur quatre il ne se passe rien ? Ce n'est pas ainsi qu'il faut s'organiser.

Sachez par ailleurs que le réseau national d'alerte est tenu par l'armée de l'air, que les sirènes ne peuvent être déclenchées que depuis Paris, quelle que soit la fraction de territoire concernée, et que le système n'intègre pas les sirènes d'usine. En conséquence, il n'existe pas de véritable système général d'alerte. On essaie les sirènes une fois par mois, le premier mercredi à midi. Si elles se déclenchaient à un autre moment, quel serait le réflexe de la population, dans la mesure où on ne lui a même pas transmis cette simple instruction de se mettre à l'écoute d'une fréquence donnée de la radio ? À l'heure actuelle, aucun ménage en France n'a reçu la moindre explication sur la façon dont il faut réagir lorsque l'on entend un tel signal sonore. Dans le cas de Xynthia, où une alerte rouge avait été lancée sur deux départements, il aurait été utile, au moins dans les zones proches du littoral, de transmettre à la population des consignes plus explicites.

Cela a été fait, mais selon des modalités très variables d'un endroit à l'autre. Cela étant, la question était plutôt de savoir si, selon vous, les services de l'État sont aptes à gérer les différentes étapes d'une telle crise.

Il me semble que ces services – et c'est d'ailleurs une des raisons de la création de la DPSN – sont excessivement imprégnés d'une culture du plan qu'il convient désormais de relativiser. Certes, une évolution est en cours, puisque les plans ORSEC, autrefois très segmentés et rigides, sont aujourd'hui plus souples et susceptibles de multiples déclinaisons. Mais les progrès restent lents. Or, en raison de cette culture du plan, il est difficile d'envisager des hypothèses anormales, hors normes. À ce sujet, je vous suggère de procéder à l'audition du professeur Lagadec, un spécialiste des risques qui enseigne à l'École polytechnique. Il pourrait vous parler de la capacité de l'administration française à accepter l'incroyable. À cet égard, les services de l'État ne font pas exception.

Bien sûr. Or même s'ils tentent péniblement d'en sortir, ils restent trop prisonniers de la culture du plan.

Vous avez dit qu'aucune commune en France n'avait une culture du risque ni ne pratiquait l'information de la population.

Non, j'ai seulement dit qu'aucune famille en France n'avait été informée du sens d'une alerte sonore.

Pourtant, l'information existe. Les communes doivent élaborer un dossier d'information communal sur les risques majeurs – DICRIM – à partir du dossier communal synthétique – DCS – établi par le préfet. Les maires ont l'obligation de dresser la liste des risques potentiels auxquels la commune est exposée et d'en informer les habitants. Vous-même, en tant que maire, avez dû élaborer un tel document. En ce qui concerne les systèmes d'alerte, les maires ont une obligation de moyens. Or il existe plusieurs dispositifs, certains coûteux, d'autres beaucoup moins, permettant de relayer le GALA, le gestionnaire d'alerte locale automatisé. Il existe donc des communes en France qui se sont dotées de procédures de qualité en matière d'alerte des populations. Il est vrai que la situation, dans ce domaine, est très inégale d'un endroit à l'autre. Mais votre généralisation me choque.

Le plus souvent, les moyens d'alerte sont mis en place dans les sites soumis à un plan particulier d'intervention, et doivent répondre à des risques technologiques bien identifiés, mais beaucoup moins à des risques naturels. Quant au système national d'alerte, alors qu'un rapport de 1991 l'avait jugé pratiquement mort, il a fallu attendre cette année pour voir un début de mise en place du nouveau système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP.

Il subsiste, dans certains endroits, quelques bribes de l'ancien système qui fonctionnent, mais il n'y a pas, aujourd'hui, de système national susceptible de fonctionner de manière fiable. Ainsi, ce matin, à Paris, les essais de sirènes n'ont pas retenti à midi, mais à douze heures neuf ! Globalement, le système est obsolète. Quant au SAIP, qui coûtera 80 millions d'euros, on ne s'attend pas à ce qu'il fonctionne réellement avant au moins cinq ans. Cela signifie que pendant cette période, on ne disposera pas d'un système national d'alerte. Dès lors, il est vrai que certaines communes sont amenées à prendre le relais. On peut ainsi citer l'Alert box, mise en place par la CODAH, la communauté de l'agglomération havraise…

Ce n'est pas la CODAH, mais la ville de Gonfreville-l'Orcher, dont je suis maire, qui a financé ce dispositif. Elle touche d'ailleurs une redevance pour chaque boîtier vendu.

Il s'agit en tout état de cause d'un excellent produit. L'initiative est exemplaire, mais le cas est exceptionnel.

En tant qu'élue de Jarnac, en Charente, je peux témoigner que de nombreuses communes ont tiré les leçons de la tempête de 1999. Nous avons cherché à savoir ce qui avait marché ou au contraire dysfonctionné dans les services de la ville. Nous nous sommes par exemple aperçus que la réserve de papier du fax destiné à recevoir les instructions de la préfecture était vide, que des groupes électrogènes auraient été nécessaires, qu'à défaut de sirène pour alerter la population, il était possible d'employer des haut-parleurs montés sur véhicule, etc. Nous avions également essayé de cerner, avec la population, les risques liés à une tempête ou à une crue de la Charente. Mais il s'agissait d'une initiative purement locale, et par la suite, le contact a été rompu : ainsi, la préfecture n'a plus organisé de réunion. Cette coupure entre les élus, les services de l'État et la population est très dommageable, d'autant que dix ans après, la situation n'a pas changé. Je ne sais pas ce qui ressortira de l'audit que vous êtes en train de conduire, mais il est certain que des mesures simples peuvent être mises en place au niveau des communes, petites ou grandes.

Vous disposez d'une expérience internationale : existe-t-il à l'étranger des modèles que l'on pourrait suivre ? Comment se situe notre pays, par rapport aux autres, en matière d'alerte ?

Il est difficile de vous répondre, car il existe peu de systèmes de gestion de crise ressemblant au système français. Le réseau préfectoral, en particulier, est très spécifique à notre pays, de même que l'organisation pyramidale de l'administration d'État. Tous les pays qui nous entourent, y compris l'Italie, sont de nature fédérale. Les pouvoirs locaux y ont une plus grande puissance de décision, et en matière de protection de la population, la décision va plutôt du bas vers le haut que dans le sens inverse. À cet égard, la situation des États-Unis est presque caricaturale : c'est la ville ou le comté qui intervient, les autres acteurs n'étant mobilisés qu'à leur appel. Cela pose d'ailleurs de nombreux problèmes.

Mais ce qui nous distingue aussi de beaucoup des autres pays, c'est la capacité d'accepter des leçons venant d'ailleurs que l'administration. Ainsi, alors que les directions de la sécurité des grands groupes internationaux tiennent un grand compte de l'évolution des techniques, je ne suis pas sûr que l'on puisse en dire autant de l'administration française – sauf peut-être du ministère de la défense, qui est très en pointe en ce domaine.

Justement, pensez-vous que les préfets disposent des compétences nécessaires dans leur entourage ? N'avez-vous pas l'impression que de telles compétences se trouvent plutôt à l'extérieur, et que les services publics n'ont plus la même capacité qu'autrefois à soutenir l'action du préfet ?

Dans ce domaine, on peut en effet observer une évolution qui n'est pas sans poser des problèmes, ne serait-ce qu'en raison de la décentralisation.

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur, remplace M. Maxime Bono à la présidence de la séance.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette perte de capacité des services de l'État ? Est-ce le manque de moyens et d'expertise, ou plutôt le phénomène de juridiciarisation de la société, la recherche systématique des responsabilités ?

Un peu des deux, je pense. D'une certaine façon, les remarques de M. Jean-Paul Lecoq et de Mme Marie-Line Reynaud concernant l'action des mairies sont une réponse à la question que vous m'avez posée. Mais je crois aussi que notre société souffre d'une tendance générale à la déresponsabilisation : on attend tout de l'État, ou tout au moins des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. On n'accepte pas l'idée que l'on pourrait être soi-même le responsable de sa propre fragilité, et encore moins d'en tirer les conséquences dans les moments difficiles.

Prenons l'exemple du terrorisme : celui-ci ne vise pas à détruire, car l'ampleur des destructions qu'il peut commettre reste relativement limitée, même lorsqu'il s'agit du World trade center. Son intention est bien plus d'affoler une population. Accompagnant le Président de la République à New York le 18 septembre 2001, j'ai été impressionné par le sang-froid de la population et par sa coopération. C'est d'ailleurs ce que l'on entend dire depuis deux ou trois jours à la télévision à propos de la population de Louisiane : elle « se prépare », elle « participe », elle « refuse de baisser les bras », etc. Il existe dans ce pays un engagement citoyen qui est à mille lieues de ce que l'on peut observer dans notre pays. Les Français peuvent faire preuve de solidarité, ils sont prêts à donner un coup de main, mais ils ont beaucoup moins conscience que leur comportement peut constituer un élément de la crise dans laquelle ils sont plongés.

N'avez-vous pas le sentiment que le manque de compétences et la juridiciarisation de la société entraînent un recours exagéré au principe de précaution ?

Lors de la dernière assemblée de l'Association des maires de France, nous avons organisé un atelier sur les questions de défense civile. Or les rares participants étaient essentiellement des maires directement concernés ou ayant déjà connu une situation difficile. J'étais très déçu de constater cette faible mobilisation, alors que la réunion aurait pu être l'occasion de faire passer un certain nombre de messages.

Plus généralement, nous sommes confrontés à un vrai problème de civisme. À nouveau, je citerai des exemples liés au terrorisme : lors des attentats de Madrid, j'ai été impressionné par la discipline dont ont fait preuve les passagers lors de l'évacuation des trains. Et il en a été de même lors des attentats dans le métro de Londres. Il s'agit, dans les deux cas, de pays ayant une expérience du terrorisme, celui de l'ETA pour l'un, de l'IRA pour l'autre. Bien entendu, disant cela, je ne souhaite pas qu'une vague d'attentats se produise à Paris afin que les Parisiens soient mieux préparés. Mais on ne dit pas suffisamment aux gens que nous vivons dans une civilisation dangereuse.

En matière d'information des populations, un site officiel doit être mis en place par le Service d'information du Gouvernement, mais il est en chantier depuis quatre ans. Or la France est le seul pays à ne pas disposer d'un site Internet consacré au comportement à adopter en cas de crise. En Angleterre, il existe depuis quatre ans un site très bien réalisé et disponible en dix-huit langues, y compris le français et le pachto. De même, des forums sur la résilience y ont été mis en place. À la suite d'une série d'inondations, l'État britannique a su s'adapter et nouer un lien avec la société civile. Or un tel lien n'existe pas en France, ce qui pose un gros problème. En instituant les PCS, les plans communaux de sauvegarde, la loi de 2004 avait proposé une solution intéressante. Mais cinq ans plus tard, moins de 20 % des communes ont élaboré le leur. Elles n'en ont d'ailleurs ni les compétences, ni les moyens ; au mieux, elles rémunèrent un stagiaire pour effectuer ce travail. Bien entendu, je ne parle pas des quelques communes disposant de services dédiés. Nous avons d'ailleurs créé à leur intention une récompense, le « pavillon orange », qui donne une occasion de communiquer sur les risques. Mais d'une manière générale, inquiéter n'est pas politiquement correct pour l'État. Il en résulte un vrai problème pour l'information des populations. Et les choses évoluent très, très lentement en ce domaine.

Si toutes les communes disposaient d'un PCS, pensez-vous que les catastrophes naturelles causeraient moins de dégâts, notamment humains ?

Le lien avec l'État serait meilleur. Or dans la gestion de crise, ce qui compte, ce sont les douze, voire les trois premières heures. C'est au début de la crise qu'il est nécessaire de faire preuve de professionnalisme. Cela signifie qu'il faut former les gens pour leur apprendre à maîtriser leur émotion, à réagir rapidement, à faire jouer les mécanismes intellectuels nécessaires pour apporter une réponse optimale. C'est cela qui manque. Les maires, notamment, ne sont pas formés à cela. Certes, le préfet reçoit l'assistance des services chargés de la protection civile, mais encore faut-il qu'un département – voire deux – soit touchés, sans quoi le dispositif national est à plat. Quant à la formation des gestionnaires aux situations de crise, elle reste très faible. Les personnes placées aux postes de protection civile n'ont pas toujours d'expérience en ce domaine : si la question les intéresse, tant mieux, sinon tant pis.

En ce qui concerne les moyens matériels, nous sommes un des pays les plus pauvres en systèmes d'information dédiés à la gestion de crise. Il n'existe qu'un système de main courante partagée appelé SYNERGI. Aux États-Unis ou à Singapour existent des systèmes intégrant une cartographie et proposant, à partir d'informations parcellaires sur le risque, qu'il soit toxique ou naturel, une simulation permettant d'évaluer la situation en temps réel, voire de l'anticiper. Nous ne disposons pas d'un tel outil : non seulement le corps préfectoral est méfiant à l'égard des outils techniques, mais ces derniers coûtent beaucoup d'argent. Or nous ne dépensons pas beaucoup sur ces questions, alors que les crises tendent à avoir un coût exponentiel.

Il est donc nécessaire de développer la prévention. En ce domaine, le ministère de l'écologie propose des actions – lesquelles ne sont pas toujours bien coordonnées avec celles du ministère de l'intérieur – destinées à développer une sensibilité commune entre le gestionnaire de crise et son réseau local. Mais une telle entreprise est difficile et réclame des moyens. Or les sites de protection civile sont très peu nombreux, leurs personnels sont réduits et se voient confier des tâches supplémentaires. Par ailleurs, si un décret a été pris en 2006 s'agissant des opérateurs d'importance vitale, il ne traite que des mesures de sécurité à prendre contre le terrorisme. Aucune disposition ne prévoit la continuité des activités en situation de crise. Les entreprises ne travaillent sur ce sujet que si elles y trouvent un intérêt. De nombreux trous subsistent donc dans le dispositif, et les liens restent ténus entre les acteurs, de sorte que la crise les casse.

L'existence d'un système spécifique d'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes naturelles peut-elle expliquer, directement ou indirectement, la négligence dont notre pays fait preuve dans d'autres domaines ?

Sur ce sujet, je ne peux que vous inviter à participer au colloque que nous organisons sur le thème : « Les régimes assurantiels face aux catastrophes ».

Aux États-Unis, une étude de la Wharton School, de l'université de Pennsylvanie, a montré la tendance des assureurs à calculer les primes en fonction de l'aléa réel, maison par maison. Il est ainsi probable que la moitié des habitants de la Floride va voir le montant de ses primes d'assurance-habitation quintupler, si ce n'est décupler. Si l'on appliquait un tel système en France, la situation changerait certainement…

Après l'explosion d'AZF, à Toulouse, certains ont crié au scandale parce que l'on avait implanté une usine au coeur de la ville. Mais c'est faux : l'usine a été construite loin de la ville, qui a fini par la rejoindre. Or l'installation était classée depuis longtemps, et on savait qu'il existait un danger d'explosion. Si on avait imposé l'organisation d'un exercice d'évacuation par an dans un rayon d'un kilomètre et demi autour de l'usine, deux exercices dans un rayon d'un kilomètre, et trois dans un rayon de 500 mètres, je peux vous assurer que la pression foncière ne se serait pas exercée de la même manière.

La Fédération française des assurances est loin d'adopter la démarche décrite par M. Sommade. Au contraire, elle tend à privilégier une mutualisation systématique, ce qui revient à limiter l'impact des risques naturels. Il me semble donc difficile d'effectuer un parallèle avec la situation aux États-Unis.

En matière d'éducation et de formation, le retour d'expérience joue un rôle important. À la suite des inondations qui ont touché Vaison-la-Romaine, y a-t-il eu transmission du retour d'expérience à l'ensemble des communes situées en zone inondable ? Et si oui, par quels moyens ? Les préfets jouent-ils un rôle en ce domaine ? En raison de leur intervention dans la délivrance de certains permis de construire, ils connaissent en effet les zones concernées.

Lorsque je parle de transmettre le retour d'expérience, cela n'implique pas nécessairement d'organiser une réunion : il suffit d'inviter les maires à consulter un site Internet. Il est même possible de vérifier si telle ou telle commune l'a fait.

Vous-mêmes, avez-vous eu l'occasion de formuler des préconisations en matière de gestion de risques, de formation des élus, etc. ?

Nous proposons des formations à la gestion de crise, et nous sommes d'ailleurs sur le point d'obtenir une habilitation à former les élus. Nous avons également investi dans des plateformes de simulation destinées à l'entraînement. Enfin, nos colloques sont filmés et leur enregistrement est mis à la disposition de tous nos membres.

Quant au retour d'expérience, à l'heure actuelle, il est effectué lors de toutes les catastrophes, mais il n'est pas rendu public. On retrouve là le problème posé par la juridiciarisation de la société : personne ne tient à publier un document qui pourrait être utilisé dans un procès. L'administration ne le dit pas explicitement, mais elle le pense très fort. Même les retours d'expérience sur les exercices ne sont pas disponibles.

On peut comprendre qu'un tel document ne soit pas rendu public lorsqu'il concerne un risque technologique majeur, car il s'agit alors d'une information stratégique. Mais il n'en est pas de même pour un risque naturel tel qu'une inondation.

En outre, transmettre cette information aux maires ne signifie pas les mettre sur la place publique.

J'ai parlé de sensibilisation de la population, mais il est clair que les élus sont concernés également.

Avez-vous le sentiment d'être entendu ? Après tout, vous avez été à plusieurs reprises missionné par l'État, notamment pour effectuer cet audit dans les préfectures.

C'est le Président de la République qui m'a confié ce travail, et je l'effectue pour lui seul.

C'est l'ensemble de la France, et ses élus en tête, qu'il convient de sensibiliser aux risques de la civilisation dans laquelle nous sommes. Or c'est une problématique que ni les élus, ni la population n'abordent avec appétit.

Nous avons créé cette année une session annuelle de formation intitulée « résilience et sécurité sociétales ». Elle comprend trente journées et permet d'aborder toutes les questions liées aux grands risques et à la gestion des crises. Elle est suivie, entre autres, par quelques directeurs de la sécurité civile de communauté d'agglomération – dont celui de la CODAH.

Une telle formation concerne avant tout des grands spécialistes. Mais il est possible, en seulement quatre ou cinq jours, de donner une excellente formation à un maire ou à un adjoint au maire.

Bien entendu.

J'ai placé ma présidence sous l'égide d'un mot – pas très bien vu en France –, celui d'inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il faut avoir peur, mais qu'il ne faut pas avoir l'esprit en repos. Selon moi, nous n'avons pas, dans ce pays, une culture suffisante de l'inquiétude.

Permettez-moi, pour terminer, de vous donner quelques chiffres concernant le Haut comité. Il emploie dix personnes et a un budget d'un million d'euros. Nous sommes financés à 15 % par des subventions, 10 % provenant de l'État et 5 % de la réserve parlementaire. Or l'administration tente chaque année de réduire ses aides.

C'est un statut entièrement privé.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Réunion du mercredi 5 mai 2010 à 17 h 30

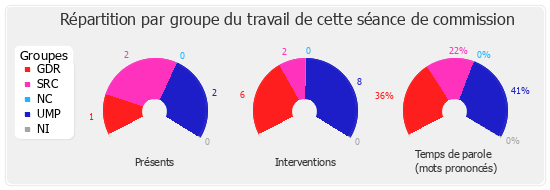

Présents. - M. Jean-Claude Beaulieu, M. Maxime Bono, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Louis Léonard, Mme Marie-Line Reynaud

Excusés. - M. Jean-Michel Clément, Mme Marguerite Lamour, M. Jean-Marie Morisset, M. Jacques Remiller