Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption

Séance du 17 janvier 2012 à 17h15

La séance

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq.

La commission spéciale procède d'abord à l'audition de Mme Andréanne Sacaze, précédente présidente de la commission « textes » du Conseil national des barreaux.

Nous débutons aujourd'hui les travaux de notre commission spéciale par l'audition de Me Andréanne Sacaze, présidente de la commission "textes" du Conseil national des barreaux, que je remercie d'avoir accepté d'être parmi nous.

Nous avons souhaité entendre Me Sacaze pour recueillir, le cas échéant, ses remarques sur le dispositif de la proposition de loi.

Madame, après un bref propos liminaire, les commissaires présents vous poseront des questions.

Mon analyse diffère de celles que peuvent avoir certains des membres du Conseil national des barreaux, comme l'indique une note établie par Me Dominique Attias, présidente de la commission des mineurs du Conseil national des barreaux, que je vous remettrai à la fin de l'audition.

Mon expérience de terrain sur l'enfance délaissée – je suis depuis plus de vingt-cinq ans conseil du service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du Loiret –, me laisse à penser que votre texte va dans le bon sens. Je tiens toutefois à aborder aussitôt les critiques dont il fait l'objet.

Tout d'abord la définition du délaissement donnée par la proposition de loi sera trop proche de celle de l'enfance en danger tendant à l'assistance éducative, ce qui risquerait d'entraîner des difficultés dans le choix des procédures.

Ensuite, la proposition permet au ministère public de saisir d'office le juge d'une demande de déclaration judiciaire d'abandon : j'y suis, comme d'autres de vos interlocuteurs, totalement opposée.

Enfin, le texte ne met pas suffisamment en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est défini par les conventions internationales désormais intégrées au droit français.

S'agissant de la première critique, si je me fonde sur mon expérience, la législation actuelle permet trop facilement d'empêcher le prononcé d'une déclaration d'abandon. Il est donc essentiel à mes yeux que le législateur la cadre plus précisément. Trop souvent, en effet, les demandes de déclaration d'abandon, que j'ai faites au nom du conseil général à la demande de l'aide sociale à l'enfance, n'ont pu aboutir parce qu'un ou les deux parents biologiques se sont manifestés dès qu'ils ont reçu la notification de la procédure et se sont lancés dans une démarche visant à reprendre en charge leur enfant. Dans un tel cas, l'aide sociale à l'enfance prend les mesures qui s'imposent pour recréer des liens entre l'enfant et ses parents biologiques jusqu'à ce que, de nouveau, ces derniers ne donnent plus aucun signe de vie ou presque – parfois une simple carte postale à Noël, et encore ! Cette nouvelle carence donne lieu à une nouvelle demande de déclaration d'abandon dans l'intérêt supérieur de l'enfant, avec le risque que les parents ne se manifestent de nouveau provisoirement pour empêcher que leur enfant ne devienne adoptable. Il faut savoir que notre culture nous porte à privilégier les liens biologiques, même si les parents ne se manifestent que de manière infime.

Du fait de ce mode de fonctionnement, les enfants subissent une nouvelle forme de maltraitance – j'emploie volontairement un terme très fort – puisqu'ils se trouvent, en quelque sorte, abandonnés. Les services de l'aide sociale à l'enfance sont loin d'être irresponsables : ils accompagnent au contraire de manière remarquable les mesures qu'ils prennent, y compris postérieurement à l'adoption. Je suis très fière de l'action menée par le conseil général du Loiret. Toutefois, lorsque l'enfant arrive à l'adolescence, après être passé de famille d'accueil en famille d'accueil ou de foyer en foyer, il lui est plus difficile d'être adopté. C'est pourquoi, j'estime très utile que la proposition de loi précise la carence parentale. Des appréciations judiciaires seront nécessaires, c'est évident. Peut-être faudrait-il simplement évoquer, non pas la responsabilité parentale, mais les devoirs et obligations qui relèvent de l'autorité parentale car cette notion est bien perçue, même par les personnes les moins averties. Telle est ma seule réserve ; je dois néanmoins vous dire que Me Dominique Attias, responsable de la commission du droit des mineurs du Conseil national des barreaux, craint, quant à elle, une confusion entre la définition donnée à l'article 375 du code civil des conditions déclenchant l'assistance éducative et la nouvelle rédaction que vous envisagez de donner, à l'article 350, des conditions autorisant une déclaration d'abandon.

S'agissant du ministère public, je suis opposé à son intervention parce qu'il n'appartient pas à l'État d'interférer dans des situations que les services de l'aide sociale à l'enfance connaissent bien mieux, et où ils peuvent faire, in situ, de la casuistique pour chaque mineur. J'ai bien compris que le législateur souhaiterait que le ministère public puisse intervenir en cas de carence du suivi d'un enfant en état de délaissement. À mes yeux, les précautions que vous prévoyez rendent cette intervention inutile, je pense notamment à la mesure selon laquelle chaque mineur placé à l'aide sociale à l'enfance fera désormais l'objet d'un rapport annuel. En dressant un bilan exhaustif de l'action menée par les différents services qui se sont occupés de lui, ce dossier permettra au service de l'aide sociale à l'enfance, à la fois de découvrir d'éventuelles carences dans son suivi, de réexaminer la situation de l'enfant dont il a la charge et de mettre en regard son dossier et ceux d'adoptants éventuels.

Les magistrats, qui apprécieront en dernier ressort la notion de délaissement parental, devraient à mon sens participer à la définition du référentiel, sous l'égide de la chancellerie.

Les parents adoptants doivent également être accompagnés le plus longtemps possible, y compris après l'adoption, qui n'est pas seulement un acte juridique : apprendre à s'aimer l'un l'autre implique une approche psychologique, travaillée en amont, certes, mais qui doit être poursuivie en aval. Il faut permettre aux adoptants, comme à l'adopté, d'être accompagnés par les services psychologiques et psychiatriques qui gravitent autour de l'aide sociale à l'enfance. Ils doivent avoir des interlocuteurs auxquels poser leurs questions. C'est sur le tas qu'on apprend à être parents biologiques. Parce que l'adoption repose sur un artifice, apprendre à être parents adoptifs est encore plus délicat et difficile.

Il faudrait enfin que le législateur prévoie des critères objectifs d'agrément. Lorsque j'ai dû, devant le tribunal administratif, débattre de contestations de refus d'agrément, je me suis souvent trouvée démunie pour justifier la décision du conseil général, car ces critères sont trop subjectifs. Une de mes collaboratrices a fait, dans le cadre de ses études, un rapport circonstancié sur les commissions d'agréments. Elle s'est rendu compte que des parents peuvent ne pas recevoir l'agrément pour des motifs religieux ou parce qu'ils sont, l'un et l'autre, très impliqués sur le plan professionnel, ce qui ne les empêcherait pourtant pas d'être de bons parents ! Il en est de même de la liberté de l'esprit ou de culte : exception faite, sans doute, de l'appartenance à une secte, le fait d'adhérer à une religion n'interdit en rien d'être de bons parents. Une ligne de conduite – sinon des critères objectifs – s'impose, au moins pour permettre à l'avocat que je suis d'expliquer, en cas de contestation, les raisons d'un refus d'agrément.

Je vous donne simplement l'avis de la femme de terrain que je suis.

À vos yeux, la proposition de loi doit viser à faciliter l'adoption : tel est votre objectif…

Oui, Madame.

Pouvez-vous chiffrer le nombre supplémentaire d'adoptions que permettrait le vote de ce texte ?

Je ne suis pas statisticienne. Il faudrait de plus avoir accès à toutes les propositions d'adoption du département – tel n'est pas mon cas. L'aide sociale à l'enfance sollicite mon avis uniquement lorsqu'elle estime pouvoir invoquer à juste titre l'article 350 du code civil. J'étudie alors le dossier de demande de déclaration d'abandon qu'elle me soumet. Si tous les critères définis par la Cour de cassation sont réunis, j'effectue la démarche.

Ayant des contacts étroits avec l'aide sociale à l'enfance, je sais que ses services se plaignent de textes insuffisamment structurés pour leur permettre de multiplier les demandes de déclaration d'abandon, et ce, non pas en vue de répondre à des parents en mal d'enfant, mais parce que des enfants sont véritablement abandonnés et ont envie d'être aimés. L'aide sociale à l'enfance pourrait, par le biais de l'adoption, permettre à ces enfants de se structurer en leur assurant une vie normale. De plus, dans le cas de déclarations d'abandon, contrairement à l'accouchement sous X ; les enfants ont donc été reconnus par au moins un de leurs deux parents biologiques. C'est pourquoi le département du Loiret a prévu pour l'enfant qui le souhaiterait la possibilité d'accéder a posteriori à ses origines.

À mes yeux, cette proposition de loi a pour objectif d'aider les services de l'aide sociale à l'enfance à mieux définir les critères permettant de constater le délaissement. Ce texte va donc dans le bon sens, même si rien n'est aisé en la matière. Il faut disposer du plus grand nombre possible d'outils pour permettre au plus grand nombre possible d'enfants d'être heureux : j'en vois beaucoup qui sont très malheureux dans le cadre de mon office à l'aide sociale à l'enfance.

Selon vous, les lois en vigueur doivent être améliorées pour permettre à un plus grand nombre d'enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'une déclaration judiciaire d'abandon. Or, vous avez signifié clairement votre opposition à l'intervention du ministère public, tout en affirmant que l'aide sociale à l'enfance a besoin d'outils facilitant ses démarches d'abandon devant le tribunal. Ne pensez-vous pas que le modèle de formation des travailleurs sociaux en France les pousse à privilégier, autant que faire se peut, la conservation d'un lien entre l'enfant et ses parents biologiques, ce qui retarde abusivement la déclaration d'abandon ? Les services sociaux ne pourraient-ils pas avoir, dans certains cas, une démarche plus volontaire, comme c'est le cas dans certains pays étrangers ? Dès lors que nous ne pourrons pas en quelques mois modifier la mentalité ni la formation des travailleurs sociaux, quelle solution préconisez-vous à partir du moment où vous refusez l'intervention du ministère public ?

Je ne suis pas formateur à l'aide sociale à l'enfance. De plus, j'ai la chance de travailler dans un département où s'est opéré un revirement bénéfique de mentalité, sous la houlette de la direction de l'aide sociale à l'enfance.

Le ministère public n'est pas, à mes yeux, une autorité véritablement judiciaire – c'est l'avocat qui parle. C'est pourquoi je préférerais l'intervention du juge des enfants qui, à la fois, sanctionne et protège l'enfant. À ce titre, il peut avoir son mot à dire, puisqu'il prend des mesures d'assistance éducative, ce qui lui permet de connaître effectivement la situation de l'enfant. Il devrait évidemment être accompagné dans sa démarche par des personnes formées qui examineraient les rapports annuels que vous prévoyez d'instaurer. N'existe-t-il pas désormais des vice-présidents chargés des mineurs ? Chaque cas pourrait ainsi bénéficier d'un regard judiciaire dont l'indépendance et l'impartialité seraient garanties. C'est une simple proposition.

M. Laurent Fichot, procureur-adjoint de Nantes, a validé cette idée en suggérant que la demande de déclaration d'abandon pourrait être présentée : « le cas échéant, sur proposition du juge des enfants ».

Dans tous les cas, c'est au tribunal qu'il appartient de prendre la décision. En quoi serait-il gênant qu'il puisse être saisi par le procureur ? En quoi cela remettrait-il en cause l'indépendance du tribunal, qui pourrait toujours donner ou ne pas donner suite ?

Certes, le tribunal est libre de se prononcer, qu'il soit saisi par le juge ou par le ministère public.

Toutefois, in situ, le procureur ne connaît pas la situation des mineurs : il ne connaît que celle des mineurs délinquants et des familles à problèmes. Il ne connaît pas la situation intra-familiale comme la connaît le juge des enfants. Ce dernier a davantage vocation à jouer ce rôle, car il est d'une totale impartialité et a une connaissance parfaite de la situation de chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance. Voilà pourquoi je suis très ferme dans mon refus de l'intervention du parquet.

(M. le président Jean-Marc Roubaud remplace Mme Michèle Tabarot à la présidence de la Commission spéciale.)

Vous avez évoqué la situation professionnelle des parents comme une cause de refus d'agrément.

Je sais que c'en est une parce qu'on me l'a dit, mais je ne participe évidemment pas aux commissions d'agrément.

En tant qu'avocat du conseil général, je ne peux pas non plus me charger des dossiers des parents qui contestent un refus d'agrément. Il y aurait conflit d'intérêt. Mais justement, c'est en tant qu'avocat du conseil général que je rencontre souvent des difficultés à plaider l'absence d'abus, en cas de contestation d'un refus d'agrément devant la juridiction administrative, car les critères qui ont présidé à ce refus sont trop subjectifs.

Vous avez mis l'accent sur l'accompagnement des parents après l'adoption : vous avez tout à fait raison, car je pourrais citer des cas où l'adoption s'est mal passée.

J'ai vécu également de telles situations dans mon cabinet.

La Commission spéciale procède ensuite à l'audition de Mme Guillemette Leneveu, directrice générale de l'Union nationale des associations familiales (UNAF), M. François Édouard, administrateur et Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires.

Je remercie les représentants de l'Union nationale des associations familiales d'avoir accepté notre invitation.

Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer sur le sujet de l'adoption et de sa nécessaire évolution Cependant, l'UNAF ne se retrouve pas parfaitement dans les dispositions de la proposition de loi.

Tout d'abord, nous sommes en désaccord avec l'article 1er, car il nous semble préférable de préserver le statut de pupille de l'État, qui est plus protecteur pour l'enfant.

Par ailleurs, nous préférerions que les dispositions de l'article 350 figurent dans le chapitre du code civil consacré à la protection de l'enfance et non dans celui concernant l'adoption plénière.

Votre texte propose de passer de la notion de « désintérêt manifeste » à celle de « délaissement parental ». Ce changement, nous semble-t-il, n'apporte aucune garantie supplémentaire. En outre, il obligerait à définir avec précision la notion de délaissement parental. C'est pourquoi nous préférons conserver la notion actuelle de « désintérêt manifeste ».

La proposition de loi envisage de réformer l'adoption simple. C'est un premier pas, mais cela ne va pas assez loin. L'UNAF s'apprête à engager une étude approfondie sur les deux formes d'adoption, simple et plénière. Nous estimons indispensable de remettre à plat les deux statuts avec pour seul objectif l'intérêt de l'enfant, étant entendu que les solutions doivent s'inscrire dans le cadre du parcours de vie de l'enfant.

L'évolution que vous nous proposez fait suite au « Rapport sur l'adoption » remis par M. Jean-Marie Colombani au Président de la République en 2008. Nous comprenons votre démarche, mais la volonté affichée par la présente proposition de loi de faciliter l'adoption pour les enfants délaissés nous paraît choquante.

Cette proposition de loi contient toutefois des dispositions qui nous conviennent, en particulier celle prévoyant la prorogation de l'agrément.

Notre proposition de loi s'inspire en effet des rapports de M. Jean-Marie Colombani, de l'Académie nationale de médecine et de l'IGAS. Tous concluent que la définition actuelle retenue dans la loi ne permet pas aux travailleurs sociaux de prendre des décisions, ce qui prive un certain nombre d'enfants de la possibilité d'être adoptés. Le parcours de l'enfant doit rester prioritaire. Certes, l'adoption ne doit pas être systématiquement envisagée pour tous les enfants abandonnés ou délaissés, mais c'est une option qui doit être envisagée. Actuellement, la lenteur des décisions pénalise un certain nombre d'enfants qui auraient pu être adoptés. C'est ce qui a amené le Conseil supérieur de l'adoption (CSA) et notre commission spéciale à engager cette réflexion.

La position de l'UNAF s'inspire fortement d'un rapport du Conseil supérieur de l'adoption sur la pratique et l'avenir de la déclaration judiciaire d'abandon, rapport qui fait apparaître que ce n'est pas tant la loi actuelle qui pose problème, mais bien davantage son application. De nombreux professionnels le reconnaissent, l'objectif premier des travailleurs sociaux est de maintenir à tout prix le lien avec la famille d'origine. Lorsqu'il s'avère impossible de préserver ce lien, c'est à contrecoeur qu'ils envisagent l'hypothèse de l'adoption de l'enfant.

Le changement de définition prévu par la proposition de loi sur l'article 350 du code civil pose le problème de la définition de critères et de l'élaboration d'un référentiel. Il s'agit pour nous d'un élément très important qu'il faut à tout le moins prévoir dans la loi, ou dans un décret d'application, afin que les pratiques soient les plus homogènes possibles. Le rapport du CSA était très clair à ce sujet.

L'article 350 du code civil évoque immanquablement l'adoption, le rapport de M. Jean-Marie Colombani s'intitulait « Rapport sur l'adoption » et votre proposition de loi s'inscrit également dans ce cadre. Et surtout, l'article 350 du code civil figure dans la partie relative à la filiation adoptive. Tout est fait pour que la déclaration judiciaire d'abandon soit comprise comme un facteur d'adoptabilité. Nous reconnaissons l'utilité du dispositif, mais si nous voulons qu'il soit mieux compris, il doit figurer parmi les mesures relatives à la protection de l'enfance, et offrir à l'enfant un statut protecteur concrétisé par la présence d'un tuteur et la tenue d'un conseil de famille, chargé de réviser chaque année sa situation. Il s'agit de respecter le projet de vie de l'enfant, le travailleur social n'étant que l'un des acteurs du dispositif, et non le seul décisionnaire.

Le statut de pupille de l'État, s'il permet l'adoption, peut aussi maintenir l'enfant dans ce cadre qui lui assure une protection. Nous insistons sur ce point. Nous ne voyons pas en quoi l'évolution de la définition de l'article 350 pourrait occasionner un changement de pratique. Nous craignons au contraire que sa place dans une proposition de loi relative à l'adoption ne fasse que renforcer les craintes et les réticences des travailleurs sociaux quant à son usage.

Vous souhaitez, si j'ai bien compris, que le statut de pupille de l'État ne débouche pas obligatoirement sur l'adoptabilité de l'enfant. Cette demande me surprend car nous assistons depuis vingt ans à l'augmentation du nombre de délégations d'autorité parentale et de tutelles, au détriment du nombre des enfants pupilles de l'État.

Selon vous, l'article 350 du code civil serait davantage à sa place dans la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance. Je peux comprendre cet argument. Mais les chiffres montrent qu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons entendu un certain nombre de professionnels : les juges nous ont dit que la loi leur permet de prononcer des déclarations judiciaires d'abandon, mais que les travailleurs sociaux ne les saisissent que rarement d'une requête en ce sens. Ces derniers nous ont affirmé que s'ils ne déposent pas de dossiers, c'est que ceux-ci sont régulièrement refusés par les juges. Je ne suis pas en mesure de dire qui a tort et qui a raison.

Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales explique que la pratique actuelle privilégie les liens biologiques de l'enfant. Sur ce point, tout le monde est d'accord – juges, travailleurs sociaux, IGAS, Académie nationale de médecine. Pour faire évoluer les choses, faut-il modifier la loi ? Vous préconisez de conserver la loi en l'état, car vous estimez qu'elle n'empêche en rien de prononcer une déclaration judiciaire d'abandon, mais comment amener les professionnels à le faire ? Nous entendons, par cette proposition de loi, répondre à cette question. Nous vous l'avons posée mais vous n'avez pas répondu. Je vous la repose donc : comment faire avancer la situation ? Est-ce par le biais d'un nouveau texte de loi, d'un référentiel ou de tout autre chose ?

Ces questions montrent la nécessité d'engager une réflexion sur l'adoption sous ses deux formes. L'irrévocabilité de l'adoption simple jusqu'à la majorité de l'enfant va dans le bons sens, mais il faut aller plus loin encore. L'enfant doit conserver des liens avec sa filiation biologique.

Nous pensons qu'il faut faire évoluer la loi, mais nous ne voyons pas l'intérêt de passer de la notion de « désintérêt » à celle de « délaissement », sachant qu'il faudra définir le moment où commence le délaissement, faute de quoi les situations seront laissées à l'appréciation du juge ou des travailleurs sociaux. Nous souhaitons que soit supprimée la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er qui laisse au ministère public la possibilité de d'agir d'office. C'est dans le cadre de son parcours de vie que l'enfant doit trouver son équilibre et celui-ci peut, ou non, passer par l'adoption.

Une réunion s'est tenue au ministère sur la situation des pupilles de l'État. Certains d'entre eux ont témoigné qu'ils préfèrent conserver le statut de pupille de l'État et ne souhaitent pas être adoptés. Soyons prudents : ce n'est pas parce que ses liens avec sa famille sont très distendus que le projet de vie d'un enfant passe forcément par l'adoption.

Enfin, nous savons qu'un grand nombre d'enfants souhaitent être adoptés par leur famille d'accueil, ce qui témoigne de l'intérêt de prendre en compte la notion d'attachement.

Cette proposition de loi s'inspire des travaux du Conseil supérieur de l'adoption. En ce qui concerne la notion de désintérêt manifeste, c'est l'adjectif « manifeste » qui pose un problème du fait de sa subjectivité. C'est ce qui nous a amenés à envisager une autre rédaction.

Nous sommes d'accord avec vous, le parcours de vie des enfants placés ne passe pas forcément par l'adoption. Je tiens à vous rassurer sur ce point.

La meilleure solution pour un enfant n'est pas de vivre en institution. D'ailleurs la Convention internationale des droits de l'enfant défend le droit pour chaque enfant de vivre dans une famille stable. Un enfant qui reste pupille de l'État ne possède pas de livret de famille. Il en souffrira toute sa vie. Aucun enfant ne choisit sa famille ; que signifie le fait qu'un enfant déjà âgé affirme qu'il n'a pas envie d'être adopté puisque, n'ayant jamais eu de famille, il ne sait pas ce que cela représente ?

Il faut sans doute revoir les règles de l'adoption simple. L'intérêt de l'enfant n'est pas de conserver longtemps le statut de pupille de l'État. De nombreux enfants conservent ce statut simplement pour ne pas rompre avec leur famille d'accueil et ne deviennent ainsi jamais adoptables, ce qui les destine à un parcours très chaotique. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions... Il est important de prévoir une réflexion systématique pour les pupilles de l'État et les enfants confiés en tutelle.

La première des priorités est de donner à chaque enfant la famille à laquelle il a droit. En tant que représentants de l'Union nationale des associations familiales, comment pouvez-vous accepter qu'un enfant soit confié, parfois pour de nombreuses années, à une famille d'accueil qui ne sera jamais sa famille ? Cette situation résulte du manque de courage des travailleurs sociaux et des juges qui refusent de donner à ces enfants la chance de se construire auprès d'un adoptant, parce qu'ils espèrent que l'enfant retournera dans sa famille dès que ses parents cesseront d'être violents, alcooliques ou drogués. Dans de nombreux cas, cela n'arrive jamais et, lorsque les travailleurs sociaux s'en rendent compte, l'enfant a déjà plus de dix ans…

Dans ces conditions, pourquoi ne pas donner au procureur de la République, et non plus seulement aux travailleurs sociaux, la possibilité de saisir le juge d'une demande de déclaration judiciaire d'abandon ?

En ce qui concerne l'adoption simple, on m'a parlé il y a une heure à peine du cas d'un enfant haïtien adopté avant le séisme et entré en décembre 2010 sur le territoire national. Son visa ayant expiré, il se trouve en situation irrégulière. Ses parents déposent une demande d'adoption plénière au tribunal, qui leur annonce qu'il prononcera une adoption simple. En conséquence, cet enfant ne pourra porter le nom de ses parents adoptants ; si, avant sa majorité, l'un de ses parents – ou les deux – décèdent, il n'aura pas les mêmes droits patrimoniaux qu'un enfant adopté de façon plénière, sans parler des problèmes de nationalité. La solution serait d'associer à l'adoption simple des droits se rapprochant de ceux que confère l'adoption plénière.

Pour garantir la meilleure protection à un enfant, il faut lui permettre de grandir dans une famille. Tel doit être notre objectif. Or, nous avons l'impression qu'un certain nombre d'enfants passent chaque année à côté de cette chance, et de façon irrévocable. Il faut que nous ayons le courage de prendre des décisions pour que les choses changent. Car à force de voir reportée d'année en année la décision permettant son adoptabilité, l'enfant grandit et sa situation devient définitive.

Le manque de décision de la part des travailleurs sociaux est un argument que nous pouvons entendre, mais nous privilégions le statut, plus protecteur, de pupille de l'État, qui respecte le parcours de l'enfant en le confiant à la tutelle du préfet et prévoit l'évaluation régulière de sa situation par le conseil de famille. Nous ne sommes pas opposés à l'adoption, mais nous souhaitons que les étapes soient respectées. Le statut de pupille de l'État évite à l'enfant les placements provisoires, qui sont la pire des solutions.

L'adoption simple présente l'intérêt de conserver les liens biologiques. Car quel que soit leur parcours, les parents d'un enfant restent ses parents. Tant mieux si l'enfant trouve une autre famille aimante, mais nous ne pouvons pas faire fi de son histoire.

L'adoption plénière n'entraîne pas forcément la rupture définitive des liens. Je suis père de trois enfants adoptés de façon plénière. Il leur est possible d'entretenir un lien avec leur pays d'origine, voire avec leur mère biologique – dans la mesure où son nom figure dans le dossier.

Dans un article du journal Ouest France d'aujourd'hui, un jeune homme de 32 ans, adopté en Haïti lorsqu'il était enfant, s'exprime en ces termes : « En 2002, je pensais appartenir à deux mondes. Aujourd'hui je réalise que je n'appartiens à aucun. J'ai éprouvé le besoin de retrouver mes origines car je ne me sentais pas à ma place en France. Force est de constater que je n'ai pas non plus ma place en Haïti. Je suis toujours dans cet état aujourd'hui. J'ai l'impression de n'appartenir à personne, je vis dans un no man's land ». Voilà où mène la volonté de conserver à tout prix les liens avec la famille biologique !

Il y a quelques mois, une petite fille a été retirée à sa famille d'accueil au prétexte que leurs liens étaient trop forts. Propose-t-on aux familles d'accueil de réfléchir à l'adoption de l'enfant qui leur est confié ?

La vision qu'a l'enfant est-elle la même que celle des familles ? Il est normal que celles-ci préfèrent l'adoption plénière afin de donner leur nom à l'enfant, mais pour l'enfant, n'est-il pas préférable de savoir qu'il a toujours sa vraie famille plutôt que de vivre avec l'idée qu'il a été abandonné ?

Un certain nombre d'enfants nous ont confié leur regret que leur famille d'accueil ne les ait pas adoptés. Mais ce n'est pas aussi simple car la fonction de famille d'accueil est un service, pour lequel la famille est rétribuée. Elle ne peut passer aisément d'un statut à un autre.

L'application de l'article 350 du code civil pose en effet un problème. Nous ne sous-estimons pas la nécessité de trouver une famille à un enfant, mais nous avons des doutes sur l'efficacité de la proposition de loi. Le fait de substituer un terme à un autre suffira-t-il à changer les mentalités ?

Nous parlons d'abandon, de désintérêt, de délaissement. Tous ces mots renvoient une image extrêmement négative à l'enfant qui devra se construire sur cette réalité qu'il traînera toute sa vie comme un boulet. Or nous savons que les problèmes qui empêchent les familles d'élever leur enfant sont souvent liés à des carences des parents, parfois à des désordres mentaux. Il y a une contradiction entre le fait de dire à ces familles qu'elles n'ont pas la capacité d'élever leur enfant et le désir de conserver des liens.

Nous avons également réfléchi à une rédaction de l'article qui donnerait aux parents eux-mêmes la possibilité de consentir à l'adoption.

L'adoption simple, parce qu'elle se raccroche à une histoire, effraie moins les parents d'origine.

Le mot d'abandon est insupportable, car il renvoie à une faute que souvent l'enfant vit comme étant la sienne. Le délaissement, en revanche, ne peut être attribué à l'enfant.

Le mot « délaissement » fait référence au concept d'attachement. Mais la loi ne mentionne à aucun moment ce dernier vocable, pour ne pas risquer de brusquer les travailleurs sociaux. Je pense pour ma part qu'il est de notre responsabilité de législateurs d'inscrire le concept d'attachement dans un texte de loi. J'attends depuis vingt ans qu'il soit enfin validé. Le concept d'attachement, s'il est reconnu par différents chercheurs et spécialistes de l'enfance, ne l'est ni par les travailleurs sociaux ni par les juges. Le terme de délaissement, utilisé dans la proposition de loi, ne va pas assez loin. Faut-il inscrire la notion d'attachement dans la loi pour provoquer le débat ou attendre le débat pour l'inscrire dans la loi ? En ce qui me concerne, je répète que je souhaite aller plus loin et inscrire enfin le concept d'attachement dans la loi, car il implique que l'enfant peut être attaché à une figure parentale quelle qu'elle soit – et, pour moi, il ne s'agit pas nécessairement de la famille biologique. La vraie famille d'un enfant est celle qui l'élève, je pense que nous sommes d'accord sur ce point.

D'autant que le terme « biologique » ne veut plus rien dire. Les formes de procréation médicalement assistée se sont multipliées et nous rencontrons beaucoup d'enfants dont le père et la mère ne sont pas le père et la mère biologiques. Cela nous invite à effacer cet adjectif de notre langage, faute de quoi nous verrons se multiplier, de la part des adultes nés de procréations médicalement assistées, les demandes de vérification de leur origine. Les parents sont ceux qui détiennent l'autorité parentale et sont ainsi reconnus par la loi. La filiation est de droit, elle n'est pas biologique. L'emploi de ce mot par le législateur ou les représentants des familles induit des a priori et incite les travailleurs sociaux à préserver le lien biologique – qui, d'ailleurs, n'est pas toujours certain.

Notre société a besoin de faire évoluer les concepts et les termes qu'elle utilise pour les adapter aux progrès de la médecine. Nous devons évoluer sur ces questions car ce dont a besoin un enfant abandonné, c'est de construire une famille.

Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous avons rencontré récemment un chercheur canadien, Carl Lacharité, avec lequel nous allons travailler sur ces questions. Nous reconnaissons naturellement qu'il existe pour l'enfant des figures d'attachement qui ne sont pas les parents biologiques. Mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Au Québec, dans le cadre du parcours de l'enfant, d'importants dispositifs d'accompagnement des parents et de l'enfant ont été mis en place.

L'audition s'achève à dix-neuf heures cinq.

Membres présents ou excusés

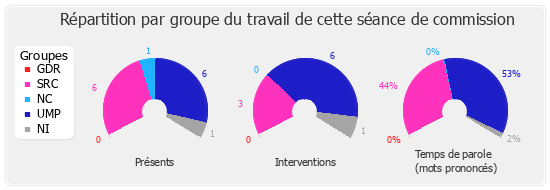

Présents. - Mme Patricia Adam, Mme Véronique Besse, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragué, M. Georges Colombier, M. Guy Delcourt, M. Michel Hunault, Mme Annick Le Loch, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Yves Nicolin, Mme George Pau-Langevin, Mme Catherine Quéré, M. Jean-Marc Roubaud, Mme Michèle Tabarot

Excusés. - Mme Marie-Hélène Amiable, Mme Martine Aurillac, M. Marc Bernier, M. Bernard Gérard