Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête xynthia

Séance du 4 mai 2010 à 17h00

La séance

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Nous accueillons M. Jean-Marc Sornin, président-directeur général de CRÉOCÉAN, accompagné de M. Patrice Walter, docteur en géologie maritime et de M. Georges Claverie, spécialiste d'hydrodynamique maritime et de modélisation. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous représentez une société privée, spécialisée notamment dans l'étude des infrastructures littorales mais dont le champ d'action est plus large encore. Peut-être pourriez-vous d'ailleurs commencer par nous présenter votre activité ainsi que le regard que vous portez sur les éléments qui ont frappé, entre autres, la Charente-Maritime et la Vendée.

Nous nous réjouissons à deux titres de votre invitation. D'abord en tant que citoyens de la Charente-Maritime : si nous avons tous trois eu la chance de ne pas être touchés directement par la tempête, nous avons des amis et des parents qui l'ont été. Surtout, nous avons le souvenir qu'en 1999 notre entreprise avait elle-même été sinistrée. Ensuite, au titre d'experts en aménagement du littoral, sujet sur lequel notre entreprise travaille depuis plus de vingt ans, s'inscrivant depuis lors dans ce que l'on n'appelait pas encore le développement durable.

CRÉOCÉAN est une société de services et de conseils en environnement marin et en aménagement du littoral, ce qui signifie que nous réalisons des expertises liées aux domaines côtier et marin. Nous avons été filiale de l'IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) jusqu'en 1996, date à laquelle nous sommes devenus filiale de SCE, groupe privé indépendant orienté vers l'aménagement du territoire, qui emploie 500 personnes.

CRÉOCÉAN, est très spécialisée dans tout ce qui touche au domaine maritime. Notre effectif, qui se renforce régulièrement, était fin 2009 de 64 personnes, dont 48 ingénieurs et cadres très spécialisés, disposant d'une formation d'ingénieur des écoles ou d'un master ou doctorat des universités.

Nous avons en vingt ans développé notre activité sur les façades maritimes françaises : nous sommes maintenant présents à Caen, à Nantes, à La Rochelle où se situe notre siège social, mais aussi en Méditerranée à Montpellier et à la Seyne-sur-Mer, ainsi qu'outre-mer, en Martinique à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, et à l'étranger, à Casablanca, Abu Dhabi et Doha. Cette répartition de nos sites nous amène bien évidemment à être confrontés à des problématiques différentes.

Nous réalisons 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'international. Nos clients sont pour moitié publics et pour moitié privés.

L'entreprise est organisée autour de cinq pôles de compétences.

Le pôle Études réglementaires et Impact réalise des études et des expertises en ce qui concerne la réglementation, en particulier la loi littoral, mais aussi les installations classées, les implantations des industries et les aménagements sur le littoral.

Le pôle Surveillance et Gestion de l'environnement rassemble des expertises liées à la connaissance des milieux, qui nous permettent en particulier de définir la sensibilité environnementale des zones. Nous réalisons ainsi des cartes de sensibilité de l'environnement littoral et marin. Mais nous mettons également ensuite en place des protocoles de suivi des études.

Le pôle Sédimentologie, Géophysique et Cartographies sous-marines, qui est sous la responsabilité de Patrice Walter, nous permet d'identifier la qualité des fonds marins d'un point de vue géologique, sédimentologique mais également morphologique. Ce pôle, qui représente 12 % de notre activité et plus de 200 références en vingt ans, est très impliqué dans tout ce qui touche à la défense des côtes et aux problèmes d'érosion, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement.

Le pôle Études Hydrodynamiques et Ingénierie, placé sous la responsabilité de Georges Claverie, représente 30 % de notre activité et plus de 200 références réparties sur tout le littoral français, ce qui nous en donne une bonne connaissance, et de plus en plus à l'international. Ce pôle est orienté vers la connaissance des dynamiques – agitation et circulation – des masses d'eau et dispose d'une grande capacité de modélisation, qui sera fortement utilisée dans le cadre des problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui.

Enfin, le pôle Économie et Développement du Littoral repose sur les capacités dont nous disposons pour mener des études préalables, par exemple sur l'implantation de ports de plaisance ou de resorts hôteliers : nous allons ainsi jusqu'à la définition des capacités économiques des territoires.

Compte tenu de la localisation de nos activités et de nos métiers, les événements récents de la tempête Xynthia ont suscité au sein de notre entreprise une intense réflexion, portant sur trois axes principaux.

Le premier est celui de la méthode d'évaluation des risques, qui se veut préventive, par le zonage, et qui devrait à notre sens faire appel à des méthodologies existantes comme celles qui sont utilisées dans les plans de prévention des risques naturels (PPRN) liés aux submersions marines – CRÉOCÉAN en a réalisé un certain nombre sous l'autorité de Patrice Walter.

Le deuxième axe de réflexion a trait aux techniques de protection, avec des ouvrages adaptés à chaque morphologie locale. C'est d'ailleurs parce qu'il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des spécificités locales que nos agences sont réparties géographiquement sur le littoral : il est illusoire d'imaginer des défenses identiques sur tout le territoire car elles doivent être adaptées à la morphologie et aux contraintes locales, par exemple à un niveau particulier de surcote.

Le troisième axe de notre réflexion porte sur les systèmes de prévision, qui doivent conjuguer des moyens et des outils associant données météorologiques, coefficients de marée, heure de la marée haute, etc. Nous utilisons déjà des modèles qui le permettent, qui nécessiteraient sans doute plus de précision au niveau local, mais qui peuvent en l'état être mobilisés dans le cadre de systèmes de vigilance et d'alerte précoce.

Dans tous ces domaines, nous avons déjà réalisé des études, nous disposons d'outils et nous avons des idées.

Cette présentation nous montre que vous intervenez dans plusieurs domaines ayant trait au champ d'investigation de notre mission, en particulier la prévisibilité.

Outre l'IFREMER, dont vous faisiez préalablement partie, vous entretenez à l'évidence des relations avec Météo France, avec les universités et avec d'autres institutions. Comment vous paraît-il possible de progresser dans la prévision des risques de submersion ?

Nous avons en effet des relations avec un certain nombre d'organismes d'État.

Nous entretenons des contacts assez réguliers avec le Centre d'études techniques maritimes et fluviales, le CETMEF, avec lequel nous avons en particulier collaboré dans le cadre d'un rapport déjà un peu ancien sur le suivi du trait de côte. On est là assez proche de la problématique du risque de submersion puisque les PPRN littoraux recouvrent à la fois une thématique érosion et une thématique submersion marine. Il y a en effet une interaction permanente entre ces deux aléas, en particulier parce des digues peuvent être contournées et une dune éventrée. Dans ces domaines, nos collègues néerlandais sont très en avance, en ce qui concerne tant la technique que la constitution de bases de données.

D'autres organismes travaillent sur ces thèmes, en particulier le Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM.

Nous avons sur les paramètres hydrodynamiques des échanges assez réguliers avec Météo France, en tant que fournisseur de données. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger des idées avec le Service de prévision marine.

Un grand nombre de spécialistes de CRÉOCÉAN ont fréquemment travaillé avec l'IFREMER, qui est toutefois relativement peu impliqué dans ces travaux, si ce n'est par l'intermédiaire de PREVIMER, outil commun à l'IFREMER et à Météo France.

Nous avons aussi des contacts avec le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine), qui est véritablement le spécialiste de la collecte et du traitement des mesures, qui nous fournit des prévisions et qui traite également les données relatives aux surcotes et aux niveaux.

L'Institut géographique national, l'IGN, est l'un de nos partenaires habituels en ce qui concerne la topographie, l'estimation du degré de submersion se faisant le plus souvent par comparaison entre le niveau marin et la topographie.

Enfin, nous entretenons des relations de formation et nous développons des projets scientifiques et techniques avec nos collègues du CNRS et des universités, qui disposent aujourd'hui d'observatoires.

Nous sommes nombreux à nous interroger sur la méthode d'évaluation des risques, en particulier à la suite du zonage, et je propose que nous commencions par ce thème, avant d'en venir aux techniques de protection et à vos propositions relatives à la prévisibilité des événements

J'aimerais, sans aucune intention polémique, recueillir l'avis des spécialistes que vous êtes quant à la méthode employée par l'État pour déterminer les zones à risques.

Il m'est extrêmement difficile de vous répondre car la méthode précise n'a pas encore été communiquée.

Quoi qu'il en soit, je pense qu'il était nécessaire de conduire une étude préalable qui permette d'établir un zonage avec un certain nombre de gradients. Les trois niveaux définis peuvent être considérés comme bons, mais le premier zonage devait être vu comme une identification des zones pour lesquelles des études complémentaires et poussées devraient être ensuite réalisées. Or, d'après les informations dont nous disposons, il semble que ce zonage résulte essentiellement d'un repérage des niveaux atteints par la submersion dans les zones à risques. Réalisé de manière assez rapide, il comporte donc des qualités et des défauts et ne devrait être considéré que comme une première étape vers ce qui sera probablement un jour un zonage définitif. Mais les études nécessaires pour cela seront nombreuses et plus longues.

Si je comprends bien, vous considérez que le zonage actuel – qui ne comporte d'ailleurs que deux zones, jaune et noire, la zone orange n'étant que transitoire – découle uniquement de la lecture d'un phénomène et non de la lecture du risque.

D'après ce qui a été rendu public, il s'agit en effet d'une identification du phénomène.

Quelle méthode préconiseriez-vous pour la gestion des risques, selon qu'ils sont inadmissibles, admissibles ou bénins ? Sous quels délais serait-il possible de les évaluer compte tenu de la diversité des sites ?

Je dispose de l'expérience de quatre PPRN littoraux : deux en Charente-Maritime concernant la presqu'île d'Arvert et l'île d'Oléron et deux en Picardie, pour les falaises d'Ault et les Bas-Champs de Cayeux-sur-Mer, territoire qui a été entièrement submergé en 1990 vivant ainsi l'équivalent de ce que la Charente-Maritime a connu cette année, ce qui a provoqué une émotion considérable. Pour autant, on n'a commencé le PPR qu'en 2007, dix-sept ans après ! On voit que, même si, indéniablement, les choses s'accélèrent depuis Xynthia, les PPR sont extrêmement longs à établir, essentiellement parce qu'une concertation est indispensable : pour qu'un PPR soit bon, il faut qu'il soit partagé, donc qu'il y ait des allers-retours entre l'État prescripteur et les collectivités locales de manière que le plan soit le plus représentatif possible de la réalité du terrain, le zonage étant établi d'abord au 125 000e pour aller jusqu'à l'échelle cadastrale, au niveau de la parcelle.

La phase des études techniques permettant de qualifier l'aléa est en général assez rapide, de quelques mois à une année.

Un géologue naturaliste raisonne plutôt en millions d'années... Vous savez en outre à quel point le littoral évolue lentement et quelques mois sont peu de chose par rapport aux phénomènes qui l'affectent.

À la suite de la tempête Xynthia et de celles qui l'ont précédé, nous expérimentons en Gironde un référentiel inondation, axé plus spécifiquement sur la façade estuarienne, dont j'ai le sentiment qu'il avance assez rapidement. Est-il fondé sur le principe de modélisation que vous venez de décrire ?

Le modèle pour la Gironde existait précédemment, avec un plan relatif aux digues et des cotes d'arase définies précisément par une étude. Peut-être se contente-t-on d'actualiser cette étude en tenant compte du phénomène le plus récent.

Mais modéliser en partant d'une feuille blanche sera à l'évidence bien plus long. On l'a dit, le zonage qui vient d'être annoncé découle uniquement d'une constatation des inondations, mais, en tant que techniciens, nous n'en connaissons pas exactement les causes : nous ignorons pourquoi certaines digues ont lâché et d'autres pas, quels ont été les niveaux de franchissement, par quels cheminements l'eau est arrivée jusqu'aux maisons. Pour analyser techniquement ces phénomènes, il va d'abord falloir connaître précisément la topographie, dont les données ne sont pour l'instant disponibles que de manière très partielle. Il faudra aussi élaborer des modélisations pour recréer les phénomènes, qu'il s'agisse des marées et des niveaux d'eau, mais aussi de la houle et des agitations qui ont pu mettre à mal les digues, ainsi que de l'influence du vent sur les plans d'eau. En effet, si le niveau d'eau est à peu près connu pour la partie marine, on reste largement dans l'ignorance de l'influence, à l'intérieur des terres, du niveau d'eau conjugué avec des vents forts. Il est donc à ce jour tout à fait impossible de tirer la conclusion qu'une zone présente un risque fort parce qu'on ne saura pas se protéger de ce phénomène ou, à l'inverse, qu'il aurait suffi que la digue soit plus haute ou plus large dans des proportions tout à fait raisonnables.

Avant de dire quoi que ce soit sur le risque, il paraît essentiel de quantifier le potentiel de protection. Combien de temps faudra-t-il pour évaluer la capacité à protéger des sites un peu complexes comme ceux de L'Aiguillon-sur-Mer ou de Charente-Maritime ?

Le temps de lancer les différentes études et de respecter les procédures des marchés publics, je pense que l'ordre de grandeur est d'environ une année.

Avez-vous déjà été amenés, dans vos expériences passées, à définir l'équivalent d'une zone noire, où habiter présente un risque mortel ? C'est en effet ainsi que les choses ont été présentées cette fois, la « solidarité » n'ayant à mon sens pas grand-chose à voir avec cela.

Avez-vous déjà mis en oeuvre la technique utilisée en cette occasion ou les trois critères utilisés pour cette analyse sont-ils une nouveauté ?

L'expression exacte est plutôt « zone de péril imminent ». Pour nous, le péril imminent est provoqué essentiellement par les phénomènes d'érosion, notamment celle des falaises : lorsqu'une maison se trouve à 10 mètres d'une falaise, si la falaise recule d'un mètre par an, vous savez qu'au bout de dix ans la maison est susceptible de basculer à tout moment, de façon extrêmement brutale et sans qu'on puisse prévoir quand. La plupart du temps, les élus des communes concernées classent ces territoires par arrêté de péril et les habitants doivent quitter la maison – j'ignore si l'indemnisation par le fonds Barnier est systématique. Ce sont les seuls cas où nous avons été amenés à définir des zones rouges à péril imminent.

Nous avons par ailleurs défini au titre de la submersion des zones rouges où il était impossible d'augmenter la valeur d'enjeu et la vulnérabilité, mais sans les considérer comme inhabitables. Dans les quatre PPR que j'ai été amené à traiter, je n'ai jamais vu de zone qui devait être évacuée en raison d'un péril imminent.

Peut-être le risque avait-il été sous-évalué, ce qui signifierait que les trois critères retenus cette fois – 1 mètre d'eau, du courant et une évacuation difficile – ne sont pas pour vous la clé d'analyse pertinente.

Nous utilisons ces trois critères pour définir une zone à risque fort, sans que la simultanéité des trois soit nécessaire. En revanche, pour qu'une zone soit considérée comme ne présentant pas de risque fort, il faut qu'aucun de ces critères ne soit rempli : si l'évacuation est possible et que vous êtes hors d'eau par rapport à l'aléa de référence, vous n'êtes pas en zone rouge – nous ne parlions pas pour notre part de zone noire.

J'ai dans ma commune un PPRN et un PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) et je mesure la complexité du sujet, mais aussi l'émotion que l'on suscite lorsque l'on parle de « zones », quel que soit d'ailleurs le risque. La période d'incertitude est très difficile : les citoyens sont dans une situation particulièrement inconfortable tant que durent l'étude et la concertation. Le PPRT datant de la loi de 2003, voilà sept ans que les habitants savent qu'il faudra peut-être démolir leur maison, sept ans qu'ils n'y font pas de travaux, sept ans qu'ils se demandent s'ils pourront la vendre dès lors que le classement en zone PPRT figurera sur la déclaration d'intention d'aliéner.

Pour éviter cette émotion, le classement en zone doit être le plus sérieux et le plus posé possible. Publier la zone noire et annoncer que l'on détruirait les habitations qui y sont situées – ce qui signifie la perte du bien et de l'histoire qui y est liée – était pour moi la pire des choses. Et c'est pour cela que pour ma part j'ai compris ce que signifie l'expression « zone de solidarité » : quand les gens sont dans une situation terrifiante, quand ils se demandent si le produit de l'épargne de toute une vie a encore une valeur, il est bon que l'État leur réponde que tel est bien le cas puisqu'il est prêt à racheter le bien pour le détruire. C'est donc pour ceux qui n'ont pas le choix, pour ceux qui se sont trouvés dans la zone létale que la notion de solidarité a un sens.

Mais le problème c'est que l'on trouve dans les zones noires de nombreuses personnes qui n'ont pas été dans cette situation, pour lesquelles des aménagements permettraient de continuer à vivre sur place, en particulier si les assureurs sont prêts à accepter de les couvrir.

J'espère donc que notre mission d'information mettra en avant le fait que, s'il était important de dire tout de suite aux sinistrés que la solidarité fonctionnera, il faudra ensuite raison garder, prendre le temps d'écouter les personnes compétentes, observer la réalité du terrain, apprécier l'histoire du territoire, se souvenir de ce que les anciens y ont vu, élaborer un véritable PPRN. C'est ainsi que reviendra la crédibilité de la parole publique.

Même s'ils n'ont pu se prononcer faute d'avoir eu accès aux documents qui ont servi à l'établissement de ces zones, je retiens de ce que nous ont dit nos experts que plusieurs mois de travail sont nécessaires pour réaliser des études de submersion et qu'il convient qu'elles prennent en compte les protections, qui doivent toujours être adaptées en fonction de la courantologie, de la morphologie des territoires, des niveaux de surcote locale, etc. Peut-être pourrions-nous en venir plus précisément à ce sujet. Quelles sont les différentes techniques qui permettent de protéger un territoire ?

Pour compléter cette question, pourriez-vous nous indiquer rapidement si vous avez trouvé, parmi ceux qui ont été touchés par Xynthia, des sites qui ne pouvaient pas être protégés, ce qui signifierait qu'il faudra effectivement prendre des décisions draconiennes ?

Il est impossible de répondre « rapidement » à une telle question, ne serait-ce que parce que cela signifierait que l'on peut réduire le temps nécessaire à de telles études. Qui plus est, comme on le dit souvent, toutes les techniques sont possibles : tout dépend des moyens que l'on veut y mettre !

Mais, s'agissant des PPR et de la prise en compte des ouvrages, Georges Claverie souhaite apporter une précision importante.

Le guide méthodologique pour l'établissement des PPRN littoraux préconise de ne pas prendre en compte les ouvrages de défense dans l'établissement des risques, dans la mesure où, la plupart du temps, ces ouvrages n'ont ni propriétaire ni gestionnaire et que l'on ne peut donc pas garantir à la population qu'il sera remédié à un défaut de l'ouvrage, d'autant que les PPRN sont à échéance centennale et que même l'implication d'une collectivité ne saurait être garantie à une telle échéance.

Telle est la lettre du texte mais, dans la pratique, nous prenons bien évidemment plus ou moins en compte les ouvrages, ne serait-ce que pour définir l'érosion : quand une côte est protégée depuis deux siècles par une digue et que vous calculez l'érosion sur 50 ans, il est difficile d'estimer la vitesse de recul de la côte si la digue n'existait pas… L'ouvrage est donc pris en compte de fait, comme à Oléron, où les digues du bassin de Marennes sont considérées comme constitutives du trait de côte.

Si les ouvrages ne sont pas considérés comme susceptibles de réduire le risque, vous paraît-il nécessaire de mettre en oeuvre le plan digue, qui coûterait 1 à 2 millions d'euros du kilomètre ?

Alors qu'au Benelux l'ouvrage fait partie intégrante de la vie du territoire, cette philosophie ne prévaut pas en France. Il est vrai que dans ces pays l'ouvrage est adapté en fonction de l'aléa et que l'on y exerce un contrôle permanent. Ainsi, aux Pays-Bas, le Rijkswaterstaat est devenu, après 1953 et les inondations qui ont fait 1 800 morts dans ce pays et 300 au Royaume-Uni, la première administration d'État. Cet organisme dispose d'un service de suivi, donc d'une série de relevés depuis 1950, et il est capable de déterminer avec une grande précision la vitesse d'évolution du trait de côte.

Parallèlement, a été mis en place un système d'ouvrages et de contrôle des ouvrages avec des études de risque qui permettent de tracer, très en amont, un « arbre des défaillances » afin de déterminer le risque de ruine de l'ouvrage. Même si je ne connais pas bien le système juridique de ce pays, j'imagine que les collectivités ou l'État sont astreints à garantir un certain niveau de sécurité.

Au vu de votre expérience, quelle devrait être la première priorité ? La surveillance ? Un protocole d'entretien des digues ? Un arbre des défaillances ? Une modification rapide du mode de gouvernance ?

Je crois que tout doit être mis en oeuvre de façon simultanée. Le plan digues semble absolument nécessaire, mais il est indispensable pour l'établir d'analyser les prescriptions locales : fixer, comme on a pu l'entendre dire, un niveau national de cote de submersion n'aurait aucun sens !

Simultanément, il est tout à fait primordial que la définition des ouvrages, leur mise en place et leur surveillance relèvent d'une gouvernance forte et pérenne.

Les Hollandais sont dotés d'une structure de conception, de contrôle et de surveillance non seulement des digues, mais de l'ensemble des dispositifs de protection, y compris l'évacuation et la vidange des submersions. Peut-on considérer que la France dispose elle aussi d'une telle compétence en matière d'expertise et de construction des protections ? Si tel est le cas, où se situe cette compétence ?

Nous parlons de digues, en général, mais elles se présentent de façon très diverse et l'on sent bien qu'il aurait été possible de protéger telle ou telle zone simplement en faisant un talus de terre un peu plus haut ou un peu plus large. Les situations les plus délicates sont celles des digues en front de mer, qui subissent l'assaut des vagues et du haut niveau de l'eau. Quand on calcule la stabilité d'une digue portuaire, en enrochement, qui doit résister, il est extrêmement important de prendre en compte le niveau d'eau car il conditionne la hauteur de l'agitation que l'on retient : si on ajoute un mètre de surcote dans les calculs, on change totalement de classe de protection. Il est donc très délicat de se prononcer sur le dimensionnement de ces ouvrages, mais on sait le faire et on dispose d'une forte expérience dans la réalisation des digues de protection.

Cependant, ce ne sont pas des digues de ce type qui ont cédé lors de Xynthia, mais plutôt des brèches qui se sont ouvertes dans des zones dunaires. Cela relève donc plus de l'analyse de phénomènes relativement naturels comme le déplacement du sable sur une dune en fonction d'un niveau de surverse des écoulements. Car, pour de telles zones, le souci tient en fait moins à la mer qu'à ce qui se produit sur la terre : lorsque dix centimètres d'eau passent au-dessus d'une dune de sable, l'érosion que crée ce courant agresse très rapidement la dune et la brèche se crée en quelques minutes. Il faut donc aussi s'intéresser aux levées de terre qui ne se situent pas en front mer mais qui peuvent être des protections efficaces si elles sont correctement dimensionnées.

Au total, il faut voir la protection qu'offrent les digues comme un panachage de solutions : on ne peut pas dire qu'il faut construire une seule digue, mais différentes digues en fonction des zones. Je suis certain que l'on a en France la compétence nécessaire, notamment au sein du CETMEF, qui regroupe toutes ces techniques et qui vient d'éditer, en coopération avec d'autres instituts européens, un ouvrage très important sur les digues à talus.

Faut-il conclure de ce que vous venez de dire que le plan digues doit porter non seulement sur le front mer, mais aussi sur les digues secondes ou du moins sur certaines d'entre elles ?

En effet, outre la digue qui protège la zone terrestre contre les assauts de la mer, des digues en retrait peuvent protéger la zone urbanisée de la submersion.

, On a beaucoup utilisé les digues avec enrochement sur le front de mer, mais on a pu en mesurer l'inefficacité depuis que les rochers ont été emportés à de grandes hauteurs et à de grandes distances.

On peut adapter le dimensionnement des digues, mais le coût est souvent un critère important : les fonds publics consacrés à la défense des côtes sont en France si ce n'est ridicules, du moins très faibles.

N'oublions pas par ailleurs que, s'il est toujours possible de dimensionner l'ouvrage afin qu'il résiste à une tempête exceptionnelle, il faut aussi veiller à ce qu'il s'intègre dans l'environnement et dans un cadre urbain.

Enfin, les ouvrages existants n'ont pas toujours été constitués dans les règles de l'art. En effet, depuis Vauban, la règle est que le riverain défend son propre territoire et conçoit donc lui-même son système de défense. De la sorte, sur tout le territoire métropolitain, les côtes présentent une succession d'ouvrages plus ou moins efficaces.

Je faisais pour ma part allusion à de gros enrochements bâtis par les communes : alors que les protections en pieux de bois à la hollandaise n'ont pas bougé, à la Tranche-sur-Mer on a retrouvé des rochers de plusieurs centaines de kilos à des distances incroyables.

Nous travaillons aussi dans les départements d'outre-mer, où les ouvrages doivent être dimensionnés par rapport à des événements cycloniques. Dans la mesure où un ouvrage ne saurait dépasser certaines limites, on sait qu'il sera efficace jusqu'à un point donné de l'événement.

On entend souvent dire qu'un tiers des digues françaises mériteraient d'être revues voire entièrement rebâties. Cet ordre de grandeur vous paraît-il plausible ou fantaisiste ?

Je suis tenté de faire jouer mon droit de retrait...

S'agissant toujours des digues, j'ai lu que lorsqu'un ouvrage était mal implanté, il pouvait occasionner des dégâts très importants dans des communes proches ou même éloignées de celle qu'il était censé protéger. Qui contrôle ces implantations et quelles sont les autorisations nécessaires ?

Les choses ont évolué. Dans les années 1970-1980, au moment de la forte urbanisation du littoral, qui a été assez largement incontrôlée – certains ici se souviennent sans doute de Merlin en Vendée –, il était fréquent que l'on construise au bord de la dune et cette dernière reculait. On plaçait alors un premier cordon d'enrochement, qui entraînait une érosion latérale, et l'on en arrivait à un patchwork de systèmes plus ou moins testés et appropriés.

Aujourd'hui, en dehors des nouveaux ports de plaisance, on construit relativement peu de nouvelles digues frontales et elles sont probablement beaucoup mieux préparées et intégrées à l'environnement.

Je vous propose d'en venir à la prévisibilité : avez-vous des propositions à faire pour améliorer le système d'alerte locale ? Les différents intervenants en la matière entretiennent-ils des relations suffisamment fortes pour mettre en relation les éléments qui permettraient d'améliorer cette prévisibilité ?

Je pense que jusqu'à maintenant les bonnes questions n'avaient pas été posées, ce qui empêchait bien évidemment d'y apporter des réponses. Certes, les outils et les données existent, mais à quoi bon si l'on ne se demande pas, dans telles conditions météorologiques et de marée et avec tel niveau de surcote, s'il y aura submersion et comment les choses vont se passer ?

Aujourd'hui, les organismes d'État comme l'IFREMER, Météo France et le BRGM ont la capacité de faire des mesures et ils disposent des données nécessaires et de modèles qui leur permettent de réaliser des simulations au moment où ils reçoivent les informations météorologiques. Ces modèles mathématiques sont bien calés et ils permettent de visualiser les risques et les zones qui risquent d'être atteintes par la surcote. Cela ne paraît donc pas très compliqué à mettre en oeuvre, mais la très grosse difficulté tient à la connaissance du terrain : chacun peut à peu près voir les ondes de marée qui se propagent vers la côte et la simulation peut aller jusqu'au détail de la parcelle, mais il est indispensable de disposer également d'autres informations, en particulier topographiques. J'ajoute que ce qui vient de se passer permettra – hélas ! – de mieux caler encore les modèles.

On dispose donc de la capacité à mettre en place des systèmes de vigilance et d'alerte précoce fondés sur des modèles mathématiques alimentés lors des périodes à risques, en particulier lorsque le vent se lève au moment d'un fort coefficient de marée. Il est ainsi possible d'identifier, une douzaine d'heures auparavant, les zones à risques de submersion ou de destruction des ouvrages.

Météo France active un certain nombre de modèles à l'arrivée de tels phénomènes, ce qui lui a permis d'annoncer des surcotes et même parfois des surverses.

Effectivement, les modèles de Météo France permettent d'aller jusqu'à l'annonce de la surcote, mais je parlais de ce qui advient ensuite : la propagation.

Météo France n'a plutôt pas mal fonctionné puisque nous avons été prévenus, mais le BRGM a ensuite annoncé que ses modèles aboutiraient à une occurrence tous les 10 000 ans. Qu'en pensez-vous ?

Par ailleurs, j'imagine que, lorsque vous travaillez sur commande publique pour l'établissement d'un PPRI, vous activez des modèles, liés par exemple à la submersion ou à la topographie des lieux. Or j'ai l'impression que les services de l'État ne font pas de même lorsqu'ils sont eux-mêmes maître d'oeuvre d'un PPRI : je connais un exemple où, sans aucune modélisation, on est parti d'une cote de départ et l'on s'est dit, en effaçant les ouvrages et en appliquant des coefficients d'atténuation, que les choses se passeraient d'une certaine façon.

Le système d'alerte de Météo France est tout à fait au point pour ce qui concerne les vents et les prévisions météorologiques. Je connais mal leur système d'alerte de surcote, en revanche le modèle PREVIMER de l'IFREMER avait prévu le niveau de surcote.

Le rapport du BRGM montre que la maille du modèle est très importante puisqu'elle fait 3 kilomètres de côté et la prévision se fait donc plus au niveau d'une région ou d'un département qu'à celui du détail d'une baie. Le BRGM a fait tourner les mêmes informations avec un modèle quasi identique mais en raffinant la maille et il est arrivé de la sorte à des résultats assez proches, à quelques dizaines de centimètres près, des surcotes constatées.

C'est ce que nous faisons tous dès lors que nous faisons à nouveau tourner des modèles après un événement.

L'idée que la période de retour serait de 10 000 ans repose en fait sur une autre prévision, émanant davantage du SHOM et du CETMEF, qui ont pris en compte tous les niveaux de surcotes depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui ont extrapolé. Mais s'il leur est possible de prévoir de la sorte pour une période de dix ans, la prévision à plus lointaine échéance, notamment centennale, est beaucoup plus difficile. Cela vaut tout particulièrement pour La Rochelle, pour laquelle on manque de données fiables, ne serait-ce que parce que la tempête de 1999 n'a pas été prise en compte au motif que le marégraphe n'avait alors pas fonctionné… Faute de valeurs extrêmes, il semble difficile de se fier aux extrapolations des périodes de retour, d'autant qu'il est très difficile de traiter simultanément les phénomènes de marées, de vents et de pressions.

Cela dépend des capteurs. Les satellites peuvent donner des informations météorologiques, par exemple en ce qui concerne le champ, la vitesse et la direction des vents. Ils fournissent également des données d'altimétrie relatives au niveau moyen de la mer. C'est ce qui permet aujourd'hui de disposer de cartes relatives à El Niño et aux oscillations nord-atlantiques : on constate des creux, des endroits où la mer est plus basse qu'ailleurs. On est là sur des ordres de grandeur décimétriques. C'est sans doute une piste que nous pourrions explorer pour voir si les variations altimétriques du niveau moyen de la mer sont susceptibles, si elles concordent avec une grande marée, d'agir sur des phénomènes. Je pense que l'effet est plutôt marginal et il s'agit qui plus est d'études très en amont, qui font intervenir notamment des experts du Centre national d'études spatiales, le CNES, et de l'université de Toulouse.

Je pensais non seulement à la prévision, mais aussi à tout ce travail de topographie que vous avez évoqué : il me semble que certains pays ont davantage recours aux satellites et qu'ils y gagnent en rapidité et en précision.

Nous sommes l'utilisateur final des données relatives aux niveaux de marée, de houles et de vents, qui sont acquises par satellite puis retraitées par Météo France et le CETMEF pour leurs prévisions.

Les topographies par satellite sont aujourd'hui insuffisantes. Le degré minimum de topographie aérienne est obtenu par les levées par laser aéroporté. En la matière, les régions de la Manche sont en avance par rapport à celles de l'Atlantique, puisqu'elles se sont fédérées, d'Avranches à Dunkerque, afin de lancer un grand programme de mesures de la topographie littorale par laser aéroporté. Les données sont disponibles sur un site hébergé par l'université de Caen.

Vous intervenez dans des zones cycloniques où les prévisions locales ont parfois permis l'évacuation des populations. De telles mesures vous semblent-elles pouvoir participer du dispositif général de protection des populations ou les avez-vous trouvé très difficiles à mettre en oeuvre ?

Je pense qu'en métropole, à l'occasion de tempêtes comme Xynthia, on pourrait prendre exemple sur ce qui se fait dans les DOM, où l'on a une réelle capacité à faire des prévisions, bien évidemment avec une marge d'erreur. Compte tenu de la rareté de tels événements, cela éviterait bien des dépenses liées aux destructions et aux délocalisations.

Nous avons réalisé une première approche à l'occasion du très fort coefficient de marée environ deux semaines après Xynthia : dans la zone de La Rochelle, il n'y aurait eu qu'une centaine de familles à prévenir douze heures auparavant et donc à évacuer tranquillement. Or, je crois qu'il est tout à fait réalisable de prévenir dans un tel délai et dans des zones assez précises.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia

Réunion du mardi 4 mai 2010 à 17 heures

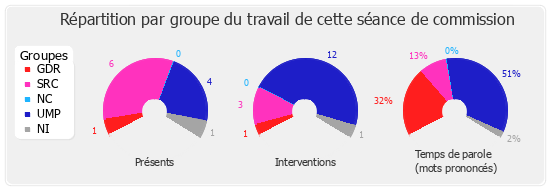

Présents. - M. Maxime Bono, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Dominique Caillaud, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, Mme Pascale Got, M. Christian Kert, Mme Marguerite Lamour, M. Jean-Paul Lecoq, M. Jean-Louis Léonard, Mme Marie-Line Reynaud, M. Dominique Souchet

Excusés. - M. Louis Guédon, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Remiller